Entnazifizierung: das politische Großreinemachen

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Die Ungewissheit, wie es weiter gehen wird, prägte das erste Friedensjahr 1946. Es gab durchaus positive Signale: erstmals durften die Weinheimer wieder ihre Vertreter in den Gemeinderat und den Kreistag wählen, am Gymnasium begann zu Ostern wieder der Unterricht, im Städtischen Krankenhaus wurde wieder eine geburtshilfliche Abteilung eingerichtet, die Volksbäder öffneten und im Hotel „Pfälzer Hof“ nahm die in Heidelberg ausgebombte Reichs Hotelfachschule ihre Arbeit auf. Mit der TSG 1862 entstand ein neues, großes Sportangebot auf den Traditionen der Vorgänger-Vereine TV 1862 und TG Jahn 1878, die erste Vereins-Neugründung nach dem Krieg brachte Weinheim einen Tischtennisclub. Auch das kulturelle Leben kam langsam wieder in Schwung und ab Herbst waren wieder Tanzveranstaltungen erlaubt. Ganz wichtig: die Baugenossenschaft baute wieder dringend benötigte Wohnungen.

Aber es gab auch viele Erinnerungen an den Krieg: ehemalige Mitglieder der NSDAP schippten den Brandweiher in der Nordstadt zu und die Splittergräben im Stadtgarten und in der Nordstadt, die Amerikaner gaben den misshandelten Schlosspark frei, den sie als Motorpool genutzt und mit ihren Militärfahrzeugen stark geschädigt hatten. Der Plan der Stadtverwaltung, die Schotterdecke auf dem völlig niedergewalzten Rasen wegzuräumen und das Gelände in Gemüsebeete umzuwandeln, erinnerte an die nur ein bisschen gestiegenen Lebensmittelrationen, Gas- und Stromabschaltungen machten die anhaltenden Schwächen in der Energieversorgung deutlich und die Vergabe von Bäumen im Stadtwald zur Selbstbereitung von Brennholz lenkte den Blick auf den bevorstehenden Winter, der einen der härtesten in der jüngeren Stadtgeschichte werden sollte. Und über allem hing das Damoklesschwert der Demontage von Freudenberg und des Verlustes tausender Arbeitsplätze.

Wichtigstes Besatzungsziel

In dieser spannungsgeladenen Atmosphäre begann zur Jahresmitte 1946 die Entnazifizierung, die jede Familie betraf. Die Befreiung Deutschlands von Nationalsozialismus und Militarismus und die Herstellung eines demokratischen Systems waren für die Alliierten ein grundlegendes Kriegsziel und das wichtigste Besatzungsziel. Das hatten sie in Jalta beschlossen und in Potsdam bekräftigt. Durch „Entnazifizierung“ und „Umerziehung“ sollten diese Ziele erreicht werden. „Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und Nazismus zu vernichten und die Garantie dafür zu schaffen, dass Deutschland nie wieder in der Lage sein wird, den Weltfrieden zu brechen“, zitieren die Karlsruher Historikerinnen Ute Grau und Dr. Barbara Guttmann in ihrer Weinheimer Stadtgeschichte 2008 den Zeithistoriker Dr. Clemens Vollnhals vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, mit dieser amerikanischen Zielsetzung aus seinem Standardwerk zur Entnazifizierung in den vier Besatzungszonen.

Aufarbeitung der NS-Zeit

Die beiden Weinheim-Buch-Autorinnen haben ein großes Kapitel in ihrem 640-seitigen Werk der Entnazifizierung in Weinheim gewidmet, das sich weitestgehend auf die im Generallandesarchiv und im Stadtarchiv verwahrten amerikanischen und deutschen Unterlagen stützt. Mit dem Thema „Entnazifizierung in Weinheim“ hat sich 1984 auch die Klasse 10/2/4 der Gesamtschule befasst und sich mit dem „Versuch einer Annäherung“ am Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte beteiligt.

Erste Entlasswelle

Auch in Weinheim gingen die Amerikaner die Säuberung der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft von Nationalsozialisten, Helfern und Nutznießern des NS-Regimes mit großem Elan an, der hie und da zu Übereifer führte, mit hohen moralischen Ansprüchen, vor allem aber mit viel Bürokratie. Bis Ende August 1945 entließ die Militärregierung in Weinheim 29 Beamte und Angestellte aus dem Dienst der Stadtverwaltung, die damit in erhebliche personelle und fachliche Schwierigkeiten geriet. Von 55 Weinheimer Lehrern blieben nach den amerikanischen Überprüfungen nur 22 als politisch unbelastet übrig, die bis dahin weitgehend aus NSDAP-Mitgliedern bestehende kommunale Polizei musste völlig neu aufgestellt werden. Über 700 Weinheimer Betriebe wurden von der Entnazifizierung erfasst, die Polizei wachte darüber, dass ein wegen Mitgliedschaft in der NSDAP entlassener Betriebsleiter nicht mehr tätig werden konnte.

Zahlreiche Ausschüsse

Gegen die Beschäftigungs- und Betätigungsverbote in Industrie, Gewerbe und Handel gab es ein Widerspruchsrecht. Zur Prüfung der Einsprüche setzte Landrat Geppert im November 1945 für den Landkreis Mannheim einen Prüfungsausschuss mit sechs Mitgliedern und sechs Stellvertretern ein. Ihm gehörten als Mitglieder an: Regierungsrat Ludwig Seyler, Leiter des Arbeitsamtes Weinheim, Bürgermeister Wilhelm Brück, Seifenfabrikant Hermann Schmitt (Laudenbach), Industrie-Angestellter August Hilkert (Weinheim), Gewerkschaftssekretär Wilhelm (Schwetzingen) und Polizei-Oberleutnant Hermann Langer, Leiter der Stadtpolizei Weinheim. Die letzte Entscheidung über die Widersprüche behielt sich allerdings die Militärregierung vor.

Ebenfalls im November 1945 bildeten die größeren Städte im Landkreis „unterstützende Untersuchungsausschüsse“. In Weinheim entsandten die Parteien und Organisationen in ihn: CDU Bernhard Jöst, SPD Jakob Hering, KPD Fabrikant Karl Platz, Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB) Stadtarbeiter Peter Schuch, Antifaschistisches Komitee Kaufmann Oskar Walther.

Im Dezember 1945 wurde der Entnazifizierungsausschuss der Stadt Weinheim mit Heinrich Adam Jöst, Adam Sachs, Georg Rupertus, Anton Brandner und Philipp Samstag besetzt. Gleichzeitig wurde ein Entnazifizierungskomitee für kleinere Betriebe gebildet, das prüfen sollte, ob ein aus führender Position Entlassener wenigstens in einer gewöhnlichen Arbeit weiterbeschäftigt werden konnte.

Der spätere Regierungssprecher von Kanzler Willy Brandt, Klaus Bölling, nannte die Ausschüsse „das Werk des amerikanischen Hangs zu perfektionistischen Lösungen“.

Das Befreiungsgesetz

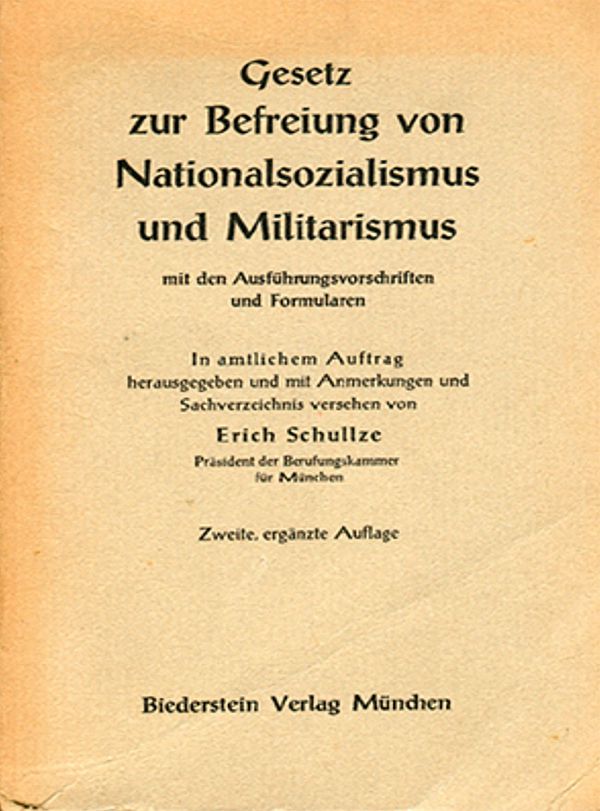

Am 5. März 1946 beschloss der Länderrat der US-Zone (Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden) das „Ge setz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“, das „Befreiungsgesetz“. Damit wurde die Entnazifizierung teilweise in deutsche Hände gelegt. Es wurden Spruchkammern eingerichtet, die als Laiengerichte arbeiteten: mit einem Volljuristen als Vorsitzenden, einem „öffentlichen Kläger“ mit sauberer Vergangenheit und Beisitzern, die politisch unbelastet waren und mit den lokalen Verhältnissen vertraut sein sollten.

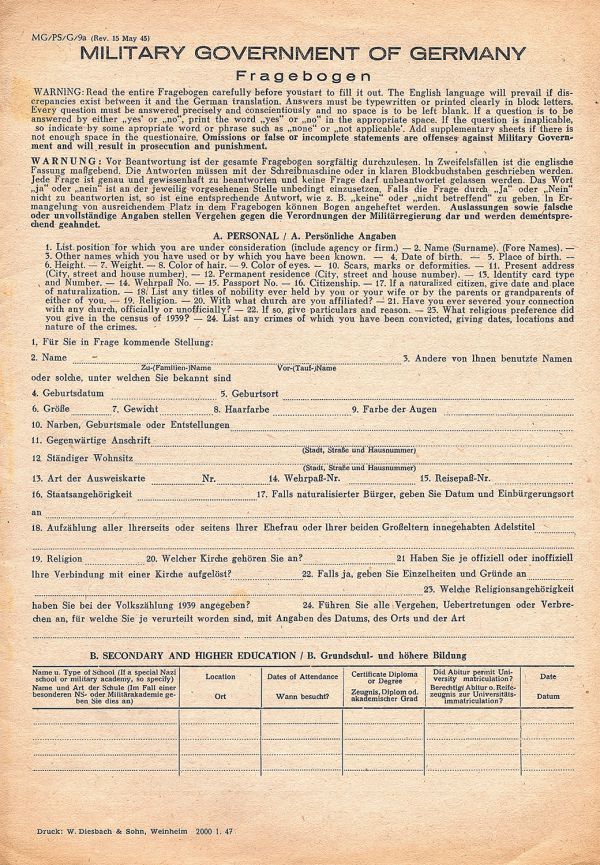

Nach dem Inkrafttreten des „Befreiungsgesetzes“ mussten in der US-Zone 13 Millionen volljährige Deutsche einen Fragebogen ausfüllen mit 131 Fragen zur Mitgliedschaft in der NSDAP, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden sowie zu ihrer beruflichen und finanziellen Situation.

Ohne Fragebogen-Abgabe keine Lebensmittelkarten

In Weinheim wurden Ende April 1946 gegen eine Gebühr von 20 Pfennigen 20.000 Fragebogen an alle über 18 Jahre alten Bürger ausgegeben, die ausgefüllt bis 5. Mai zurückgegeben werden sollten. Auskunftsverweigerung und falsche Angaben wurden unter Strafe gestellt. Die Abgabe der Fragebogen wurde von der Polizeibehörde quittiert und nur mit der Vorlage der Quittung gab’s Lebensmittelkarten, Weiterbeschäftigung oder Neueinstellung.

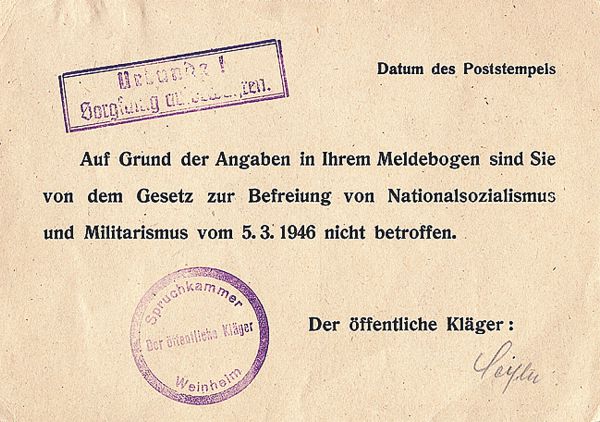

Der öffentliche Kläger prüfte die Fragebogen und stufte die Betroffenen in eine der vom alliierten Kontrollrat festgelegten fünf Gruppen ein. Die Spruchkammer stellte dann fest, ob der Betroffene Hauptschuldiger (Kriegsverbrecher), Belasteter (Aktivist, Militarist, Nutznießer), Minderbelasteter (Bewährungsgruppe), Mitläufer und Entlasteter war, also vom Gesetz nicht betroffen war. Gegen die Einstufung und die damit verbundenen Sühnemaßnahmen war Berufung möglich. Die große Zeit der „Persilscheine“, der Entlastungsbriefe für den „anständigen Nazi“ begann.

Spruchkammer Weinheim

Die Spruchkammer Weinheim, zuständig für alle nördlich des Neckar gelegenen Städte und Gemeinden, wurde im Mai 1946 eingerichtet. Der württemberg-badische Minister für Entnazifizierung („Säuberungsminister“), Gottlob Kamm (SPD), ernannte Justizrat Dr. Lucian Benz zum Vorsitzenden, Regierungsrat Ludwig Seyler, Leiter des Weinheimer Arbeitsamtes, zum öffentlichen Kläger und im Juni dreizehn Beisitzer aus der KPD (5), CDU (3), SPD (3) und DVP (2), von denen allerdings nur zwei ihr Amt bis zur Auflösung der Spruchkammer 1948 ausführten. Die Arbeit der Spruchkammer litt unter dem häufigen Wechsel der Mitarbeiter. In Weinheim dürften, schätzten Grau/Guttmann, zwischen 1946 und 1948 etwa drei Dutzend Mitglieder der demokratischen Parteien als Spruchkammer-Beisitzer tätig gewesen sein.

Für Auskünfte der politischen Parteien über die vom Gesetz betroffenen Personen wurden in Weinheim die Kommunalpolitiker Heinrich Adam Jöst (CDU), Adam Sachs (SPD), Franz Xaver Link (DVP) und Rudolf Ebert (KPD) berufen.

(2021)

Fragebogen, Persilscheine und gelochte Kennkarten

Die erste Spruchkammer-Sitzung fand am 31. Juli 1946 unter Vorsitz von Justizrat Dr. Benz im Bürgersaal des Rathauses statt. Rechtfertigen sollte sich ein 72-jähriger Landwirt aus Großsachsen, seit 1928 Mitglied der NSDAP, Träger des Goldenen Parteiabzeichens und Zellenleiter, seit 1933 Gemeinderat. Nach der Zeugenvernehmung beantragte der öffentliche Kläger die Einstufung des Betroffenen in die Gruppe 1 der Hauptschuldigen und den Einzug von 50 Prozent seines Vermögens. Der Vorsitzende verkündete ein milderes Urteil: Einstufung in die Gruppe 2 der Belasteten, Einzug eines Drittels seines Feldeigentums zu Gunsten von Neubürgern. Außerdem musste der 72-Jährige eine Ausstattung von Bettwäsche für Neubürger abgeben und drei Jahre lang 50 Tagewerke pro Jahr für die Gemeinde Großsachsen leisten.

Die letzte Verhandlung vor der Spruchkammer Weinheim, vor der sich auch der wieder in Weinheim wohnende Reichstrainer Sepp Herberger hatte rechtfertigen müssen, fand am 23. Dezember 1947 statt. Bis dahin waren 34.000 Meldebogen aus den Gemeinden des Nordkreises bearbeitet worden, 26.400 Befragte waren vom Gesetz nicht betroffen, 7.600 Fälle von Betroffenen wurden verhandelt. Die Urteile (Sprüche) der Spruchkammer Weinheim lauteten: ein Haupt schuldiger (der ehemalige Weinheimer Ortsgruppenleiter der NSDAP, Kurt Niceus), 64 Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer), 450 Minderbelastete (Bewährungsgruppe), 1.344 Mitläufer und 30 Entlastete. 467 Betroffene fielen unter die Jugend-Amnestie 1946, 730 unter die Weihnachts-Amnestie 1947, weitere unter die Heimkehrer-Amnestie 1948. 37 Verfahren wurden eingestellt.

Köhler Belasteter

Weinheims prominentester Nationalsozialist Walter Köhler, badischer Ministerpräsident, Wirtschafts- und Finanzminister, Chef der Zivilverwaltung im Elsass und Weinheimer Ehrenbürger von 1933 bis 1945, wurde zunächst von einer Karlsruhe Spruchkammer in die Gruppe 3 der Minderbelasteten eingestuft und mit einer Sühne von 1.500 DM und dreijähriger Berufsbeschränkung belegt, nach dem Einspruch des öffentlichen Klägers aber in der Berufungsverhandlung vor der Zentralspruchkammer Nordbaden in die Gruppe 2 der Belasteten. 30 Prozent seines Vermögens sollten eingezogen werden, eine fünfjährige Berufsbeschränkung wurde verfügt. Die als Sühnemaßnahme verhängten drei Jahre Arbeitslager galten durch die Internierungshaft Köhlers als verbüßt.

Unmut über Urteile

Je länger das „Dritte Reich“ zurücklag, umso milder wurden die Urteile der Spruchkammern. Das kam vor allem den prominenteren Nazis zugute, die mit Nachsicht rechnen durften, wo am Anfang der Spruchkammerverfahren streng über Mitläufer geurteilt worden war. Das erkannten auch die Amerikaner. Ende 1946 stellte der Public Safety Branch, die Abteilung öffentliche Sicherheit der amerikanischen Militärverwaltung, fest: „Es herrscht ein ziemlich allgemeines Gefühl in der deutschen Bevölkerung der US-Zone, dass die Spruchkammern zu streng mit den kleinen Leuten und zu nachsichtig mit prominenten Nazis umgehen“ (Grau/Guttmann). Im April 1947 trat der Weinheimer SPD-Stadtrat Max Fischer als Spruchkammer-Beisitzer zurück, weil er im Umgang mit ehemaligen Nazis „entschlossene Härte“ vermisste, und nach einem Jahr Mitarbeit in der Spruchkammer resümierte Heinrich Kling (KPD): „Während es der intelligenten und besitzenden Schicht meist gelingt, durch ein großes Aufgebot von prominenten Zeugen und durch geschickte Aus sagen unter Förderung eines ersten Anwalts ein günstiges Urteil zu erreichen, werden der kleine Mann oder die Frau, die nicht die rednerische Begabung zur Verteidigung und nicht die vollkommene Gesetzeskenntnis haben, und denen nicht Entlastungszeugen in so prominenter Zahl und Form zur Verfügung stehen, meist ungünstiger beurteilt“.

Die Weinheimer KPD zog im Juli 1947 sogar ihre Beisitzer aus der Spruchkammer zurück, weil Personen, die in die Gruppen 1 oder 2 gehörten, blütenweiß gewaschen worden seien, jedoch auf den wirklichen Mitläufern umso schärfer und härter herumgetrampelt werde. Die Weinheimer KPD widersetzte sich auch der Anweisung der KPD-Landesleitung, in die Spruchkammerarbeit zurückzukehren.

„Spruchkammerarbeit nötig“

Der „Mannheimer Morgen“ fragte am Jahresende 1946 seine Leser: „Finden Sie, dass die Spruchkammern sich richtig verhalten?“. Aus einer Fülle von Leserzuschriften zog der MM die Erkenntnis: „Zwei Auffassungen stehen sich scharf gegenüber: die eine, getragen vom Erlebnis der antinazistischen Leiden, fordert eine härtere Anwendung des Befreiungsgesetzes, polemisiert gegen eine schwächliche Empfindsamkeit, die schon einmal der deutschen Demokratie das Leben kostete. Die andere sieht in der Spruchkammer ein drakonisches Tribunal, dessen formale Einstufungen zutiefst als saubere Lösung bezweifelt werden. Beide Auffassungen stimmen aber in einer wesentlichen Forderung überein: man sollte die Verfolgung verbrecherischer Exzesse, die Manifestationen des nazistischen Fanatismus in den Vordergrund stellen“.

Die Weinheimer Gesamtschüler beantworteten am Ende ihrer Arbeit die selbstgestellte Frage nach dem Fazit der Entnazifizierung mit der Meinung der großen Mehrheit des deutschen Volkes: „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“.

Die Kennkartenlochung

Im Frühjahr 1947 entstand zusätzlich Unruhe in der Bevölkerung, als die Durchführungsverordnung über die Eintragung der Einreihung des vom Befreiungsgesetz Betroffenen und der verwirkten Sühnemaßnahmen in seinen Personalausweis bekannt wurde. Danach sollte die Kennkarte einer Person, die vom öffentlichen Kläger oder der Kammer als nicht betroffen, nicht belastet, entlastet, amnestiert oder als Mitläufer eingereiht wurde, im Fach 5 gelocht werden. Dass damit unbelastete Bürger mit Mitläufern gleichgestellt wurden, erregte vor allem die, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten. Die Verordnung wurde im Sommer korrigiert.

Bilanz der Spruchkammer

Insgesamt waren zur Abwicklung der Arbeit der Weinheimer Spruchkammer zwei öffentliche Kläger, ein geschäftsführender Vorsitzender, fünf Spruchkammer-Vorsitzende und 18 Angestellte tätig. Der geschäftsführende Vorsitzende, Justizrat Dr. Benz, der bis Juli 1947 die ganze Arbeit allein bewältigen musste, wurde zu diesem Zeitpunkt von weiteren Vorsitzenden entlastet. Der erste öffentliche Kläger, Regierungsrat Ludwig Seyler, wurde zum 1. Januar 1948 in den Ruhestand versetzt, der zweite öffentliche Kläger, Max Filusch, wurde zum öffentlichen Kläger bei der Spruchkammer Mannheim ernannt. Obwohl die Weinheimer Ende 1947 „durch“ waren, blieb die Spruchkammer Weinheim bis zur Abwicklung ihrer Geschäfte bestehen. Die noch einlaufenden Fragebögen wurden geprüft und Fälle aus den Internierungslagern behandelt. Am 31 August 1948 stellte die Spruchkammer Weinheim ihre Arbeit endgültig ein. Alle Unterlagen wurden an die Zentralspruchkammer Nordbaden übergeben. Mit ihrer Auflösung am 1. Juli 1951 endete die Entnazifizierung.

(2021)

Das Befreiungsgesetz

Am 5. März 1946 beschloss der Länderrat der US-Zone (Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden) das „Ge setz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“, das „Befreiungsgesetz“. Damit wurde die Entnazifizierung teilweise in deutsche Hände gelegt. Es wurden Spruchkammern eingerichtet, die als Laiengerichte arbeiteten: mit einem Volljuristen als Vorsitzenden, einem „öffentlichen Kläger“ mit sauberer Vergangenheit und Beisitzern, die politisch unbelastet waren und mit den lokalen Verhältnissen vertraut sein sollten.

Nach dem Inkrafttreten des „Befreiungsgesetzes“ mussten in der US-Zone 13 Millionen volljährige Deutsche einen Fragebogen ausfüllen mit 131 Fragen zur Mitgliedschaft in der NSDAP, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden sowie zu ihrer beruflichen und finanziellen Situation.

Ohne Fragebogen-Abgabe keine Lebensmittelkarten

In Weinheim wurden Ende April 1946 gegen eine Gebühr von 20 Pfennigen 20.000 Fragebogen an alle über 18 Jahre alten Bürger ausgegeben, die ausgefüllt bis 5. Mai zurückgegeben werden sollten. Auskunftsverweigerung und falsche Angaben wurden unter Strafe gestellt. Die Abgabe der Fragebogen wurde von der Polizeibehörde quittiert und nur mit der Vorlage der Quittung gab’s Lebensmittelkarten, Weiterbeschäftigung oder Neueinstellung.

Der öffentliche Kläger prüfte die Fragebogen und stufte die Betroffenen in eine der vom alliierten Kontrollrat festgelegten fünf Gruppen ein. Die Spruchkammer stellte dann fest, ob der Betroffene Hauptschuldiger (Kriegsverbrecher), Belasteter (Aktivist, Militarist, Nutznießer), Minderbelasteter (Bewährungsgruppe), Mitläufer und Entlasteter war, also vom Gesetz nicht betroffen war. Gegen die Einstufung und die damit verbundenen Sühnemaßnahmen war Berufung möglich. Die große Zeit der „Persilscheine“, der Entlastungsbriefe für den „anständigen Nazi“ begann.

Spruchkammer Weinheim

Die Spruchkammer Weinheim, zuständig für alle nördlich des Neckar gelegenen Städte und Gemeinden, wurde im Mai 1946 eingerichtet. Der württemberg-badische Minister für Entnazifizierung („Säuberungsminister“), Gottlob Kamm (SPD), ernannte Justizrat Dr. Lucian Benz zum Vorsitzenden, Regierungsrat Ludwig Seyler, Leiter des Weinheimer Arbeitsamtes, zum öffentlichen Kläger und im Juni dreizehn Beisitzer aus der KPD (5), CDU (3), SPD (3) und DVP (2), von denen allerdings nur zwei ihr Amt bis zur Auflösung der Spruchkammer 1948 ausführten. Die Arbeit der Spruchkammer litt unter dem häufigen Wechsel der Mitarbeiter. In Weinheim dürften, schätzten Grau/Guttmann, zwischen 1946 und 1948 etwa drei Dutzend Mitglieder der demokratischen Parteien als Spruchkammer-Beisitzer tätig gewesen sein.

Für Auskünfte der politischen Parteien über die vom Gesetz betroffenen Personen wurden in Weinheim die Kommunalpolitiker Heinrich Adam Jöst (CDU), Adam Sachs (SPD), Franz Xaver Link (DVP) und Rudolf Ebert (KPD) berufen.

(2021)

Fragebogen, Persilscheine und gelochte Kennkarten

Die erste Spruchkammer-Sitzung fand am 31. Juli 1946 unter Vorsitz von Justizrat Dr. Benz im Bürgersaal des Rathauses statt. Rechtfertigen sollte sich ein 72-jähriger Landwirt aus Großsachsen, seit 1928 Mitglied der NSDAP, Träger des Goldenen Parteiabzeichens und Zellenleiter, seit 1933 Gemeinderat. Nach der Zeugenvernehmung beantragte der öffentliche Kläger die Einstufung des Betroffenen in die Gruppe 1 der Hauptschuldigen und den Einzug von 50 Prozent seines Vermögens. Der Vorsitzende verkündete ein milderes Urteil: Einstufung in die Gruppe 2 der Belasteten, Einzug eines Drittels seines Feldeigentums zu Gunsten von Neubürgern. Außerdem musste der 72-Jährige eine Ausstattung von Bettwäsche für Neubürger abgeben und drei Jahre lang 50 Tagewerke pro Jahr für die Gemeinde Großsachsen leisten.

Die letzte Verhandlung vor der Spruchkammer Weinheim, vor der sich auch der wieder in Weinheim wohnende Reichstrainer Sepp Herberger hatte rechtfertigen müssen, fand am 23. Dezember 1947 statt. Bis dahin waren 34.000 Meldebogen aus den Gemeinden des Nordkreises bearbeitet worden, 26.400 Befragte waren vom Gesetz nicht betroffen, 7.600 Fälle von Betroffenen wurden verhandelt. Die Urteile (Sprüche) der Spruchkammer Weinheim lauteten: ein Haupt schuldiger (der ehemalige Weinheimer Ortsgruppenleiter der NSDAP, Kurt Niceus), 64 Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer), 450 Minderbelastete (Bewährungsgruppe), 1.344 Mitläufer und 30 Entlastete. 467 Betroffene fielen unter die Jugend-Amnestie 1946, 730 unter die Weihnachts-Amnestie 1947, weitere unter die Heimkehrer-Amnestie 1948. 37 Verfahren wurden eingestellt.

Köhler Belasteter

Weinheims prominentester Nationalsozialist Walter Köhler, badischer Ministerpräsident, Wirtschafts- und Finanzminister, Chef der Zivilverwaltung im Elsass und Weinheimer Ehrenbürger von 1933 bis 1945, wurde zunächst von einer Karlsruhe Spruchkammer in die Gruppe 3 der Minderbelasteten eingestuft und mit einer Sühne von 1.500 DM und dreijähriger Berufsbeschränkung belegt, nach dem Einspruch des öffentlichen Klägers aber in der Berufungsverhandlung vor der Zentralspruchkammer Nordbaden in die Gruppe 2 der Belasteten. 30 Prozent seines Vermögens sollten eingezogen werden, eine fünfjährige Berufsbeschränkung wurde verfügt. Die als Sühnemaßnahme verhängten drei Jahre Arbeitslager galten durch die Internierungshaft Köhlers als verbüßt.

Unmut über Urteile

Je länger das „Dritte Reich“ zurücklag, umso milder wurden die Urteile der Spruchkammern. Das kam vor allem den prominenteren Nazis zugute, die mit Nachsicht rechnen durften, wo am Anfang der Spruchkammerverfahren streng über Mitläufer geurteilt worden war. Das erkannten auch die Amerikaner. Ende 1946 stellte der Public Safety Branch, die Abteilung öffentliche Sicherheit der amerikanischen Militärverwaltung, fest: „Es herrscht ein ziemlich allgemeines Gefühl in der deutschen Bevölkerung der US-Zone, dass die Spruchkammern zu streng mit den kleinen Leuten und zu nachsichtig mit prominenten Nazis umgehen“ (Grau/Guttmann). Im April 1947 trat der Weinheimer SPD-Stadtrat Max Fischer als Spruchkammer-Beisitzer zurück, weil er im Umgang mit ehemaligen Nazis „entschlossene Härte“ vermisste, und nach einem Jahr Mitarbeit in der Spruchkammer resümierte Heinrich Kling (KPD): „Während es der intelligenten und besitzenden Schicht meist gelingt, durch ein großes Aufgebot von prominenten Zeugen und durch geschickte Aus sagen unter Förderung eines ersten Anwalts ein günstiges Urteil zu erreichen, werden der kleine Mann oder die Frau, die nicht die rednerische Begabung zur Verteidigung und nicht die vollkommene Gesetzeskenntnis haben, und denen nicht Entlastungszeugen in so prominenter Zahl und Form zur Verfügung stehen, meist ungünstiger beurteilt“.

Die Weinheimer KPD zog im Juli 1947 sogar ihre Beisitzer aus der Spruchkammer zurück, weil Personen, die in die Gruppen 1 oder 2 gehörten, blütenweiß gewaschen worden seien, jedoch auf den wirklichen Mitläufern umso schärfer und härter herumgetrampelt werde. Die Weinheimer KPD widersetzte sich auch der Anweisung der KPD-Landesleitung, in die Spruchkammerarbeit zurückzukehren.

„Spruchkammerarbeit nötig“

Der „Mannheimer Morgen“ fragte am Jahresende 1946 seine Leser: „Finden Sie, dass die Spruchkammern sich richtig verhalten?“. Aus einer Fülle von Leserzuschriften zog der MM die Erkenntnis: „Zwei Auffassungen stehen sich scharf gegenüber: die eine, getragen vom Erlebnis der antinazistischen Leiden, fordert eine härtere Anwendung des Befreiungsgesetzes, polemisiert gegen eine schwächliche Empfindsamkeit, die schon einmal der deutschen Demokratie das Leben kostete. Die andere sieht in der Spruchkammer ein drakonisches Tribunal, dessen formale Einstufungen zutiefst als saubere Lösung bezweifelt werden. Beide Auffassungen stimmen aber in einer wesentlichen Forderung überein: man sollte die Verfolgung verbrecherischer Exzesse, die Manifestationen des nazistischen Fanatismus in den Vordergrund stellen“.

Die Weinheimer Gesamtschüler beantworteten am Ende ihrer Arbeit die selbstgestellte Frage nach dem Fazit der Entnazifizierung mit der Meinung der großen Mehrheit des deutschen Volkes: „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“.

Die Kennkartenlochung

Im Frühjahr 1947 entstand zusätzlich Unruhe in der Bevölkerung, als die Durchführungsverordnung über die Eintragung der Einreihung des vom Befreiungsgesetz Betroffenen und der verwirkten Sühnemaßnahmen in seinen Personalausweis bekannt wurde. Danach sollte die Kennkarte einer Person, die vom öffentlichen Kläger oder der Kammer als nicht betroffen, nicht belastet, entlastet, amnestiert oder als Mitläufer eingereiht wurde, im Fach 5 gelocht werden. Dass damit unbelastete Bürger mit Mitläufern gleichgestellt wurden, erregte vor allem die, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten. Die Verordnung wurde im Sommer korrigiert.

Bilanz der Spruchkammer

Insgesamt waren zur Abwicklung der Arbeit der Weinheimer Spruchkammer zwei öffentliche Kläger, ein geschäftsführender Vorsitzender, fünf Spruchkammer-Vorsitzende und 18 Angestellte tätig. Der geschäftsführende Vorsitzende, Justizrat Dr. Benz, der bis Juli 1947 die ganze Arbeit allein bewältigen musste, wurde zu diesem Zeitpunkt von weiteren Vorsitzenden entlastet. Der erste öffentliche Kläger, Regierungsrat Ludwig Seyler, wurde zum 1. Januar 1948 in den Ruhestand versetzt, der zweite öffentliche Kläger, Max Filusch, wurde zum öffentlichen Kläger bei der Spruchkammer Mannheim ernannt. Obwohl die Weinheimer Ende 1947 „durch“ waren, blieb die Spruchkammer Weinheim bis zur Abwicklung ihrer Geschäfte bestehen. Die noch einlaufenden Fragebögen wurden geprüft und Fälle aus den Internierungslagern behandelt. Am 31 August 1948 stellte die Spruchkammer Weinheim ihre Arbeit endgültig ein. Alle Unterlagen wurden an die Zentralspruchkammer Nordbaden übergeben. Mit ihrer Auflösung am 1. Juli 1951 endete die Entnazifizierung.

(2021, © www.wnoz.de)