Stolpersteine: Erinnerung an Euthanasie-Opfer

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Der 15. Oktober 1940 ist, neben dem 10. November 1938 und dem 22. Oktober 1940, einer der drei Tage der Schande in der jüngeren Stadtgeschichte. Am 10. November 1938 wurde die Synagoge in der Ehretstraße zerstört und jüdische Geschäfte wurden demoliert. Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten 47 in Weinheim lebenden Juden im Rahmen der „Wagner-Bürkel-Aktion” gegen 6.500 badische, pfälzische und saarländische Juden festgenommen und nach Gurs im südwest-französischen Departement Pyrénées-Atlantiques deportiert.

Die grauen Busse

Eine Woche zuvor, am 15. Oktober 1940, waren beim Kreispflegeheim an der Wormser Straße die berüchtigten „grauen Busse” der „Gemeinnützigen Krankentransport GmbH (Gekrat)” mit den undurchsichtigen Scheiben vorgefahren, hatten 66 Heiminsassen (27 Männer und 39 Frauen) aufgenommen und in die Tötungsanstalt Schloss Grafeneck auf der Schwäbischen Alb gebracht. Am gleichen Tag wurden die 66 Weinheimer durch Kohlenmonoxyd-Gas ermordet und anschließend verbrannt.

Die Deportation war ein Teil der national-sozialistischen Euthanasie-„Aktion T 4” – genannt nach der Adresse des Berliner Verwaltungsgebäudes der „Reichsarbeits-gemeinschaft Heil- und Pflege-anstalten” an der Tiergartenstraße 4 – und die Folge des im Juli 1939 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses”, das 1940 auch in Weinheim zu zahlreichen Zwangssterilisationen an Heimbewohnern führte. Die sieben jüdischen Patienten, die sich 1940 im Kreispflegeheim befanden, wurden ausnahmslos in die NS-Vernichtungsaktion einbezogen. Sie starben in Grafeneck, Gurs und Auschwitz.

Ein großer Unabhängiger

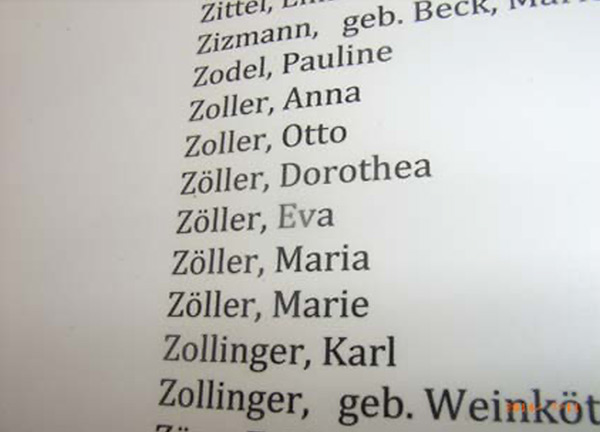

Unter den ersten 66 „T-4”-Opfern waren die Schwestern Eva Zöller (42), geistig und körperlich behindert, und Dorothea Zöller (48), geisteskrank. Katharina (47), die dritte der behinderten Zöller-Schwestern, war am 15. Oktober 1940 nicht dabei, weil sie in der Wäscherei des Kreispflegeheims arbeitete und deshalb „nützlich” für die Einrichtung war. Sie starb 1943, 47 Jahre alt, in Geisingen im Kreispflegeheim des Landkreises Donaueschingen: laut Todesschein an Epilepsie nach Schlaganfall, wahrscheinlich aber den Hungertod nach gezielter Mangelernährung.

Vor dem damaligen Wohnhaus der Familie Zöller, Mühlweg 10, wurden drei Stolpersteine zum Gedenken an die getöteten Frauen verlegt. Initiatorin der Aktion ist die gebürtige Weinheimer Politikwissenschaftlerin Sabine Zöller, die nach langwierigem, vom Stadtarchiv Weinheim nachhaltig unterstützten Suchen das Schicksal ihrer Großtanten klären konnte.

Insgesamt wurden im Rahmen der „Aktion T 4” 144 Patienten des Kreispflegeheims Weinheim getötet.