Die Gemeindereform machte Weinheim größer und schöner

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Kommunalpolitisches Jahresthema 1972 war die Gemeindereform. Sie war, wie die Kreisreform, Teil der Gebietsreform in Baden-Württemberg, mit der leistungsfähigere Kommunen geschaffen werden sollten, weil nach Ansicht der beiden Stuttgarter Regierungsparteien CDU und SPD größere Verwatungseinheiten effizienter arbeiten würden. Aus 3.379 Gemeinden in Baden-Württemberg sollten durch Zusammen-schlüsse und Eingemeindungen 1.111 Gemeinden mit mindestens 8.000 Einwohnern entstehen. Gemeinden, die sich freiwillig zusammen-schlossen, sagte die Landesregierung Sonder-zuschüsse nach dem Finanzausgleichsgesetz zu. Bedingung war, dass bis 2. April 1972 eine Bürgeranhörung stattfand und der Zusammenschluss bis 1. Januar 1973 vollzogen wurde.

Nein der Bürgermeister

Als Innenminister Walter Krause (SPD) im Herbst 1970 im Weinheimer Rolf-Engelbrecht-Haus erstmals über die Kreis-, Funktional- und Gemeindereform sprach und dabei für den Landkreis Mannheim acht Verwaltungsräume andeutete, zu denen sich die Kreisgemeinden zusammenschließen sollten, liefen die Bürger-meister und die Gemeinderatsgremien Sturm. In einer Versammlung des Kreisverbands badischer Gemeinden in Leutershausen lehnten die Ortsoberhäupter diese Pläne ab und wandten sich entschieden auch gegen die geplante Kreisreform mit der Auflösung des Landkreises Mannheim und der Schaffung eines Großkreises im Nordwesten des Landes. Ihr Argument: „Die meisten Gemeinden des Landkreises sind ausreichend verwaltungsstark”.

Zwei Zielvorstellungen

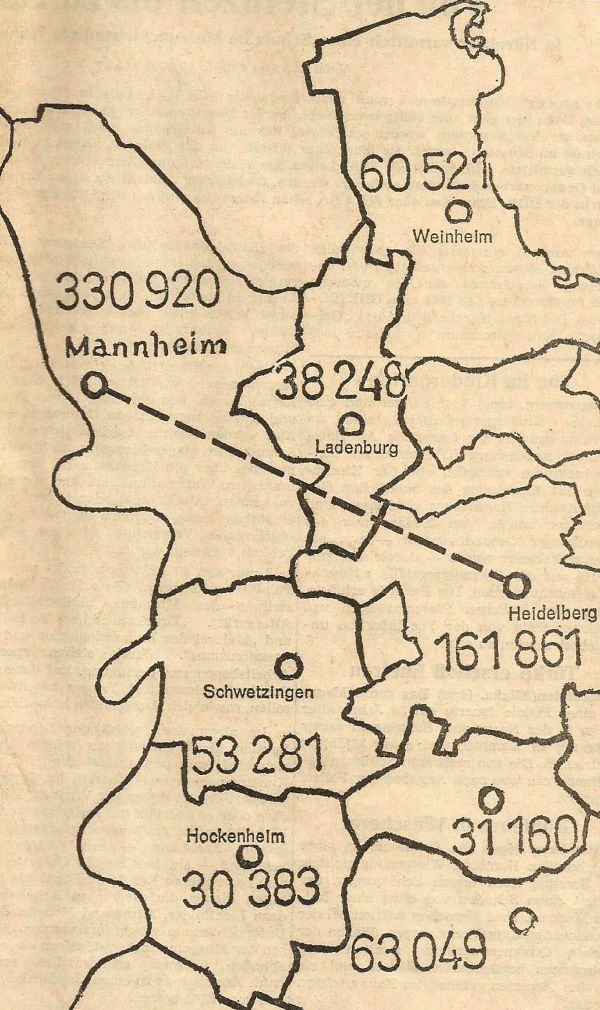

Unterschiedliche Vorstellungen gab es in Stuttgart und Karlsruhe über die Zukunft an der Bergstraße und im vorderen Odenwald. Die Landesplanung wies den gesamten Raum zwischen Laudenbach und Leutershausen mit 60.521 Einwohnern als einzigen Verflechtungsbereich mit Weinheim als Nahbereichszentrum aus und ordnete Schriesheim mit Ursenbach und Altenbach dem Stadtkreis Heidelberg zu. Das Regierungspräsidium Karlsruhe schlug im Gegensatz dazu für Bergstraße/Odenwald fünf Verwaltungsräume vor: Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach waren dabei zusammengefasst, Weinheim sollte allein bleiben, die Sachsendörfer und Ritschweier sollten einen Verwaltungsraum bilden, Rippenweier und Oberflockenbach waren als „Gemeinde-Zwillinge“ gedacht. Leutershausen konnte allein bleiben, Schriesheim, Ursenbach und Altenbach würden zusammengefasst.

Emotionale Debatten

In den Gemeinden an der Bergstraße und im Odenwald brodelte es während des gesamten Jahres 1971 und im Leserforum der „Weinheimer Nachrichten“ wurde heftig diskutiert über die Pläne und über den „Raumschlucker“ Gießel-mann, wie der Weinheimer Oberbürgermeister nach seiner Unterstützung der Landesplanung und seiner Ablehnung der Alleinstellung Weinheims („Weinheim darf nicht eingemauert werden”) in einem Leserbrief genannt wurde.

Im Januar 1972 trafen sich die Bürgermeister in Lützelsachsen mit Landrat Albert Necken-auer. Dabei sah man den Zusammenschluss von Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach mit dann 18.000 Einwohnern als realistische Alter-native zum Anschluss an Weinheim, für den Bereich südlich von Weinheim diskutierte man einen Zusammenschluss der sechs Bergstraßen- und Odenwaldgemeinden und die Möglichkeit der Einbeziehung von Schriesheim.

Sechser-Gemeinschaft?

Das erste Wort zu den Plänen in Stuttgart und Karlsruhe hatten die Bürger, das letzte die Gemeinderäte. Die erste Bürgeranhörung brachte für den Raum Bergstraße/Odenwald bereits eine Vorentscheidung: am 30. Januar 1972 plädierte die Mehrheit der Bürger von Oberflockenbach, Steinklingen und Wünsch-michelbach für einen Anschluss an Weinheim. Das bedeutete einen herben Rückschlag für die im Landratsamt und im Regierungspräsidium mit Wohlwollen begleitete „Sechser-Gemeinschaft“ aus Großsachsen, Hohensachsen, Leutershausen, Rippenweier, Ritschweier und Oberflockenbach. Als Hohensachsens Bürger sich am 20. Februar 1972 mit großer Mehrheit für Weinheim aussprachen, war auch der Gedanke an eine „Fünfer-Gemeinschaft” gestorben. Der Vorstel-lung, dass auch eine „Vierer-Gemeinschaft“ mit 6.000 Einwohnern noch lebensfähig sei, erteilte das Regierungspräsidium eine klare Absage.

Ebenfalls am 30. Januar 1972 sprachen sich die Bewohner der Leutershausener Exklave Waid für einen Anschluss an Weinheim aus.

Eine weitere Vorentscheidung fiel am 20. Februar 1972 in Sulzbach, dem im Projekt Bachstadt eine Schlüsselrolle zufiel. Nach einer hitzigen Bürgerversammlung in der „Rose“ stimmte eine knappe Mehrheit von 50,5 Prozent gegen den für sicher gehaltenen Anschluss an Hemsbach. An der zweiten Befragung am 26. März nahmen 80,7 Prozent der wahlberechtigten Sulzbacher teil und 54,3 Prozent von ihnen stimmten nun für den Anschluss an Weinheim.

Das Votum der Bürger

Endgültige Klarheit über den Bürgerwillen brachten die Bürgeranhörungen am 26. März 1972. In den Gemeinden an der Bergstraße und im vorderen Odenwald hieß die Fragestellung: „Sind Sie für einen Anschluss an Weinheim?“. In Sulzbach (54,3%), Lützelsachsen (66,1%), Hohensachsen (66,6%), Ritschweier (xx,x%)und Rippenweier (78,4%) antworteten unterschied-lich große Mehrheiten mit Ja. in Laudenbach sprachen sich, eine Woche nach dem Nein zu einem Zusammenschluss mit Hemsbach (56,6%), nun 51,8% auch gegen einen Anschluss an Weinheim und für die weitere Selbständigkeit aus. Die Ablehnung der Verbindung mit Weinheim in Großsachsen hatte man erwartet, dass sie mit 78,3 Prozent aber so deutlich ausfiel, überraschte dennoch. Auch in Leutershausen wurde der Wunsch nach weiterer Selbständigkeit betont: 57,6 Prozent der Wähler stimmten, nach dem Nein zu Weinheim, auch gegen einen Anschluss an Schriesheim.

Die Gemeinderäte der sechs Gemeinden, deren Bürger sich mehrheitlich für einen Anschluss an Weinheim entschieden hatten, folgten diesem Votum und schlossen Vereinbarungen mit Weinheim, in denen der Fortbestand des gemeindlichen Lebens garantiert wurde. Gleichzeitig wählten sie die Vertreter ihres Stadtbezirks im Weinheimer Gemeinderat, der fortan 48 Stadträte umfasste - bis zur ersten Kommunalwahl nach der Gemeindereform im Mai 1975. Seitdem bilden 40 Stadträte den Weinheimer Gemeinderat, in dem die Stadtbezirke eine garantierte Anzahl von Sitzen haben.

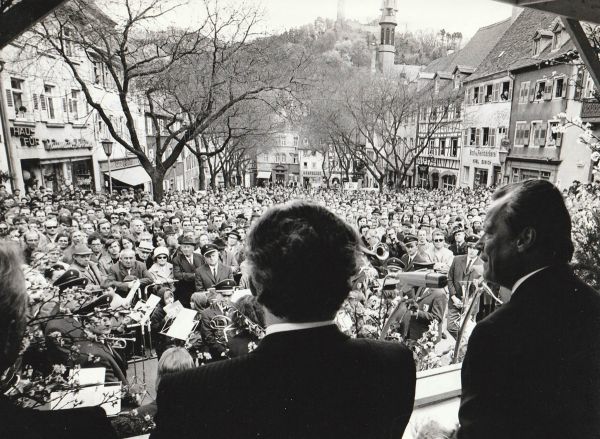

Der dritte Kanzlerbesuch in Weinheim ging der „Willy-Wahl” am 19. November 1972 voraus. In Bonn hatte die sozial-liberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt durch Fraktionswechsel von je vier Abgeordneten aus SPD und FDP ihre Mehrheit im Parlament verloren. Zwar war im April das Misstrauensvotum gegen Brandt gescheitert, doch die Koalition hatte keine handlungsfähige Mehrheit mehr. Bundespräsident Gustav Heinemann löste den Bundestag auf. Neuwahlen waren die Folge. Am Ende eines emotionalen Wahlkampfes über Bestätigung oder Ablehnung der Ostpolitik machten 45,9 Prozent der Wähler bei der SPD ihr Kreuzchen, 44,9 Prozent bei der Union.

Historischer Moment

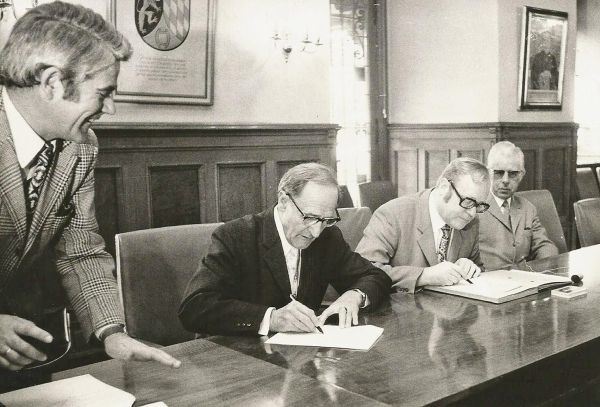

Es war ein historischer Augenblick am 23. März 1972, als Oberbürgermeister Theo Gießelmann und der Oberflockenbacher Bürger-meister Adam Cestaro den ersten Einglie-derungsvertrag unterzeichneten, mit dem Ober-flockenbach, Steinklingen und Wünschmichel-bach am 1. Mai 1972 Weinheimer Stadtbezirke wurden. Sulzbach folgte am 1. Juni, Rippen-weier mit Rittenweier und Heiligkreuz am 1. Juli, Ritsachweier mit Oberkunzenbach am 1. August, Lützelsachsen und Hohensachsen am 31. Dezember 1972. Seit Herbst 1971 gehörte bereits die Heddesheimer Exklave Ofling, seit 1. März 1972 die Leutershausener Exklave Waid zu Weinheim.

Das kam heraus

Die Gemeindereform vor 50 Jahren ist an der Bergstraße und im vorderen Odenwald längst Alltag: Weinheim hat seine Mittelpunkt-funktion mit dem Zuwachs von sechs Nachbar-gemeinden gestärkt, Laudenbach und Hemsbach blieben selbständig und bildeten eine Verwaltungsgemeinschaft, Großsachsen und Leutershausen konnten ihre Selbständigkeit nicht wahren und schlossen sich 1975 zu der neuen Gemeinde Hirschberg zusammen, Schriesheim nahm Ursenbach und Altenbach unter seine Fittiche.

Damit ließ sich die Zielplanung des Landes zwar nicht voll durchsetzen, aber auch in der kleineren Lösung wurden viele Reformziele erreicht. Wie die Reform nach 50 Jahren an der Bergstraße und im vorderen Odenwald beurteilt wird, wird man im Laufe des Jubiläumsjahres sicher erfahren. (2022)

Zahlen und Namen

Weinheims Einwohnerzahl erhöhte sich mit der Gemeindereform um rund 12.000, die Gemarkungsfläche wuchs um 2.843 Hektar auf 5.857 Hektar und verdoppelte sich damit fast.

Im Sitzungssaal des Gemeinderats wurde es eng: mit den 24 neuen, aus den ehemals selbständigen Gemeinden delegierten Stadträten hatte das Stadtparlament kurzfristig 48 Mitglieder.

Die Siedlungen Waid/Ofling vertrat Christa Bürger (SPD), Oberflockenbach entsandte Ingrid Stumpf, Karl-Heinz Fath (beide SPD), Werner Keller (CDU) und Adam Fath (FWV), Sulzbach Willi Schmiedel, Karl Etzel (beide SPD), Alois Weber, Werner Hartmann (beide CDU) und Ernst Hilkert (FWV), Hohensachsen Hermann Gaber, Walter Jöst, Konrad Mittenzwei (alle FWV) und Franz Herkommer (SPD), Lützelsachsen Eugen Koch, Ludwig Trautmann, Franz Usleber (alle FWV), Karl Beetz, Artur Kratzer und Georg Väth (alle SPD), Ritschweier Jochen Bernd (FWV) und Kurt Schork (SPD), Rippenweier Xaver Bammert und Erich Deobald (beide FWV).