Gewerbeverein: Sprachrohr des Mittelstandes

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

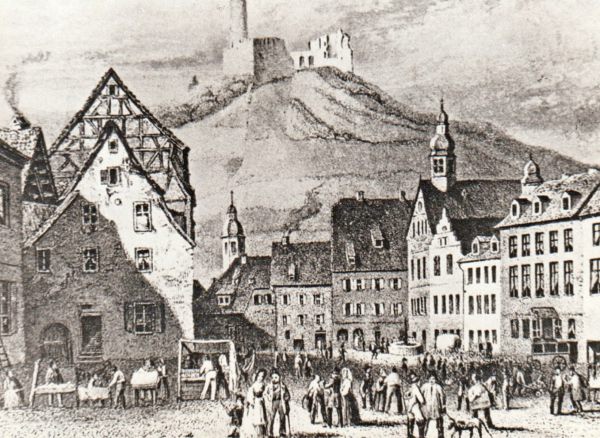

Die bürgerliche Revolution der Jahre 1848/49 in Baden endete mit dem Zusammenbruch der mittelalterlichen Zunftordnung. Unter den Bürgermeistern Kraft (1838-1844) und Weisbrod (1844-1870) trat die Weinheimer Handwerkszunft nur noch viermal zusammen (1840, 1843, 1851 und 1854), obwohl die Zunftmeister verpflichtet waren, im Abstand von drei Jahren der Zunft Rechenschaft abzulegen. Doch der Zugang junger Handwerker zur Zunft hatte inzwischen stark nachgelassen, in Weinheim wurden die ersten Fabriken gegründet, der Lohnarbeiter löste Meister und Gesellen ab und zahlreiche Bürgersöhne wanderten aus, weil es für sie keine Arbeit mehr gab.

Einst zehn Zünfte

Die letzte Zunftversammlung leitete Bürgermeister Weisbrod als Vertreter des Bezirksamtes Weinheim und als Zunftdeputatus am 14. März 1854 im Zunftlokal „Zur Krone” (heute Blumen-Mayer nahe dem Marktplatz). Weisbrods letzte Amtshandlung als Zunftdeputatus war am 14. Oktober 1862 die Erhebung des Lützelsachsener Meistersohnes Leonhard Dreikluft in den Meisterstand. Danach wurde das Meisterbuch der Weinheimer Handwerkszunft geschlossen. Es umfasste den Zeitraum von 1590 bis 1862, in dem die Handwerkerzünfte eine wichtige Grundlage für die Entwicklung Weinheims waren. Die Verkündigung des badischen Gewerbegesetzes am 20. September 1862 brachte die Gewerbefreiheit und das Ende der starren Zunftordnung, die von vielen Handwerkern schließlich als Fessel empfunden worden war.

Zehn Zünfte bestanden bis dahin Wein Weinheim: Schuhmacher, Metzger, Schneider, Bäcker und Müller, Rotgerber, Sattler, Dreher und Brauer, die Bauzunft der Maurer und Zimmerleute, die Zünfte der Schmiede und Wagner, Schreiner, Schlosser und Glaser, Färber, Seifensieder und Kürschner. Kleinere Zünfte hatten sich an größere angelehnt.

Nachfolger: Gewerbeverein

Zwei Jahre nach der Auflösung der Weinheimer Handwerkszunftwurde ein Gewerbeverein gegründet. Er wurde zum Vertreter des freien Handwerks. Ihm schlossen sich nach und nach die Handwerker-Innungen an, die das Erbe der Zünfte angetreten hatten und die alten Handwerker-Traditionen fortführten. Das Gründungsjahr 1864 ist dem Weinheimer Gewerbeverein bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts attestiert. In den ersten Adressbüchern der Stadt Weinheim ist stets vom Gründungsjahr 1864 die Rede. Erhalten hat sich auch eine Zeitungsnotiz des im Jahr zuvor gegründeten „Weinheimer Anzeiger” vom 12. November 1864. Mit ihr wurde über die erste Versammlung des Gewerbevereins berichtet, in der der Vorstand der Höheren Bürgerschule, Maurer, in einem – so die Zeitung – „längeren und lehrreichen Vortrag” über „Die Anwendung der Naturkräfte in der Technik” sprach. Die Ausbildung seiner Mitglieder in Vortragsveranstaltungen und Unterrichtsstunden war das Ziel des jungen Vereins, das auch in der Zusammensetzung der Vorstandschaft zum Ausdruck kam. Hier arbeiteten Handwerksmeister und Gewerbelehrer eng zusammen.

Vorläufer der VHS

Der Gewerbeverein, dessen Statuten nach dem Bericht des „Weinheimer Anzeiger” bereits am 11. November 1864 unterzeichnet und anschließend dem Großherzoglichen Bezirksamt Weinheim zur Genehmigung vorgelegt wurden, gehört mit diesem Bemühen um Bildungsangebote für die Bevölkerung zu den Vorläufern der heutigen Volkshochschule. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, so berichtet Dr. Heinz Schmitt in seinem 1963 als Weinheimer Geschichtsblatt erschienenen Buch „Das Vereinsleben der Stadt Weinheim”, veranstalteten der Gewerbeverein, der 1891 gegründete Kaufmännische Verein und der 1907 gebildete Volksbüchereiverein gemeinsam populärwissenschaftliche Vortragsveranstaltungen. Dazu kamen häufig Heidelberger Professoren nach Weinheim.

Mehrmals wiedergegründet

Der Gewerbeverein 1864 Weinheim hat außer der kleinen Zeitungsnotiz und den Adressbuch-Hinweisen auf sein Gründungsjahr nichts hinterlassen. Er scheint nicht lang bestanden zu haben. Aber auch an den 1884 (wieder)gegründeten Gewerbeverein Weinheim gibt es keine archivarischen Erinnerungen. In den politischen Wirrnissen des 19. Jahrhunderts scheinen sie verloren gegangen zu sein. Erst i n mühseligem Zeitungsstudium formt sich ein Bild des Gewerbevereins, der offensichtlich mehrmals wiedergegründet werden musste, weil er mehrfach „sanft entschlagen” war, wie es der verdienstvolle Ehrenvorsitzende Wilhelm Brück einmal formulierte.

Der spätere Weinheimer Oberbürgermeister und Landtagsab-geordnete dachte dabei an das Jahr 1934, als statt des 50-jährigen Bestehens die Gleichschaltung „gefeiert” wurde und die nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront (DAF) die Einrichtungen des Gewerbevereins übernahm. Für längere Pausen im Vereinsleben sorgten zu allen Zeiten aber auch uninteressierte Mitglieder, über die in Hauptversammlungs-Berichten immer wieder geklagt wurde. Es bedurfte dann stets besonders engagierter Handwerksmeister und mittelständischer Unternehmer, den Verein neu zu beleben und die längst nicht mehr nur bildungs-, sondern nun eindeutig gesellschafts-politischen Probleme des gewerblichen Mittelstandes in die Öffentlichkeit zu tragen.

Große Handwerker-Namen

Mit Schlossermeister Kern beginnt die Namensliste der Vorsitzenden des 1884 in den „Vier Jahreszeiten” (heute Weinheim-Galerie) neu gegründeten Gewerbevereins Weinheim. Kurz vor der Jahrhundertwende leitete Uhrmachermeister Carl Neureither den Verein. Seine Amtsnachfolger waren im neuen Jahrhundert Gewerbeschul-Vorstand und Architekt Karl Kuhn, Hof-Möbel-Fabrikant Friedrich und Malermeister Christian Schulz. 162 Mitglieder hatte der noch immer auf das Gründungsjahr 1864 verweisende Gewerbeverein 1904 und schon damals bestimmte ein Mann seine Geschicke mit, der sich um den geistigen Hintergrund dieser Gemeinschaft außerordentliche Verdienste erworben hat: Gewerbelehrer Friedrich Wageneck, der später Leiter der Weinheimer Gewerbeschule wurde. Die „Förderung und Hebung der gewerblichen Verhältnisse in hiesiger Stadt” war das Ziel der Vereinsarbeit, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs abrupt beendet wurde.

Schwieriger Neuanfang

Malermeistert Christian Schulz und Sattlermeister Fritz Lang gingen nach Kriegsende an einen schwierigen Neuaufbau, der von den Kriegsfolgen bis zu den Erschütterungen der Inflations-jahre immer wieder infrage gestellt wurde. Im neuen Vereinslokal, dem Gasthaus „Zum Grünen Baum”, entwickelten Schulz und Lang zusammen mit Holzbildhauermeister Emil Walter als Schriftführer und Baumeister Adam Lutz als Kassierer eine aufopfernde Tätigkeit für das krisengeschüttelte Handwerk. In der zweiten Hälfte der Zwanziger Jahre stand der 1929 unter dem Namen Gewerbeverein 1884 Weinheim ins Vereinsregister eingetragene Verein zunächst unter der Leitung von Sattler- und Tapeziermeister Fritz Lang, danach von Emil Walter (Bauer & Walter). Einen Eindruck von der handwerkspolitischen Lage dieser Zeit, in der auch die Veranstaltung der ersten „Weinheimer Woche” fiel, vermittelten die Grußworte und Referate zum Gautag des Unterpfalzgaues im Landesverbandstag badischer Gewerbe- und Handwerkervereinigungen am 16. Oktober 1927 im Weinheimer „Eintracht“-Saal. Syndikus Eyermann von der Handwerkskammer Mannheim sprach mit den erdrückenden Steuerlasten, der Schwarz- und der Gefängnisarbeit, den Submissionsblüten, der Vertrustung der Industrie und den „schädlichen Einwirkungen” der Konsumgenossenschaften auf den Mittelstand die aktuellen Zeitprobleme an. Zu ihnen kam die Erkenntnis, dass das Handwerk eine politische Vertretung in der Gemeinde, dem Land und im Reich braucht. Deshalb erging vor allen Wahlen der Aufruf, „solche Kandidaten zu wählen, die sich für das Handwerk und den Mittelstand einsetzen”. Die Aufrufe nutzten wenig, denn große Teile des Mittelstandes standen den politischen Parteien fern. Der Mittelstand hatte deshalb nur eine schwache Parlamentsvertretung und sein Einfluss auf die Gesetzgebung blieb unbedeutend.

Handwerk in Not

Am 3. März 1929 fand im Saal des „Schwarzen Adler” bei der Petersbrücke eine Kundgebung unter dem Motto „Handwerk in Not” statt. Sie wurde von über 500 Handwerkern und Gewerbetreibenden besucht und endete mit einer einstimmig verabschiedeten Entschließung. Darin wurde der Schutz des Handwerks gegen Konzerne und Regiebetriebe gefordert, die Verringerung der öffentlichen Ausgaben durch Begrenzung der öffentlichen Aufgaben, Anpassung der Verwaltungsarbeit an die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, Vereinfachung des Steuersystems, Reduzierung der Realsteuerlasten, Beseitigung der Gewerbeertragssteuer, der Hauszinssteuer und der sozialen Lasten, Unterbindung der Schwarzarbeit.

Völlige Umwälzung

Redner in der Kundgebung war Dachdeckermeister Wilhelm Brück. Ein Jahr später trat er die Nachfolge von Emil Walter als Vorsitzender des Gewerbevereins an und er bestätigte in den Jahren bis zum Ende des freien Gewerbevereins 1934 seine 1929 geäußerte Bereitschaft, für den Bestand des Handwerks und damit des Mittelstandes zu kämpfen. Im „Schwarzen Adler” gab der wortgewaltige Mittelstandspolitiker damals einen eindrucksvollen Lagebericht: Die Gewerbefreiheit, mit denen man einst den Zuständen im Zunftwesen begegnen wollte, sei nach dem Krieg zur Ursache der Zersetzung und Auflösung eines gesunden Gewerbestandes geworden und habe unlautere Konkurrenz und Schwarzarbeit gedeihen lassen. Brück beklagte gefährliche Folgen völkischer Zerrissenheit und Uneinigkeit: “Krieg, Revolution und Inflation haben eine völlige Umwälzung hervorgerufen, Handwerk und Mittelstand befinden sich in der bitterste n Notlage ihrer Geschichte”. In einer Zeit, in der jeder achte Deutsche erwerbslos war, mahnte der 1892 in Wetzlar geborene, 1914 mit der Übernahme des Dachdeckergeschäfts W. H. Krämer nach Weinheim gekommene Handwerksmeister, die Lage des Mittelstandes sehr ernst zu nehmen: „Es wird für den gesamten Mittelstand ein Kampf auf Leben und Tod, einen Kampf um Bestehen und Vernichtung geben!”, rief Brück den Handwerkern und Gewerbetreibenden zu und sie unterstrichen diese Worte – nach dem Bericht der „Weinheimer Nachrichten” – mit anhaltendem Beifall.

Der Aufruf zum Zusammenschluss hatte ein starkes Echo. 1929 traten alle 15 Weinheimer Innungen und Handwerksverbände dem Gewerbeverein als korporative Mitglieder bei. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 10. April 1930 wurde Wilhelm Brück zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Unter Brück und angesichts wachsender wirtschaftlicher Schwierigkeiten beschäftigte sich der Gewerbeverein wieder stärker mit mittelständischen Problemen. Höhepunkt des Jahres 1931 war in der „Müllemer Festhalle” die örtliche Kundgebung zur Reichshandwerkswoche, mit der auf die Note der Handwerker aufmerksam gemacht und zur Ächtung der Schwarzarbeit aufgerufen wurde. Im Rahmen der Kundgebung wurden zwölf Veteranen des Weiheimer Handwerks zu Ehrenmitgliedern des Gewerbevereins ernannt.

Zahlen der Not

Die lokalen Folgen der Weltwirtschaftskrise machte die Jahreshauptversammlung 1932 drastisch deutlich. Die Hoffnungen auf einen langsamen Aufschwung hatten sich nicht erfüllt, die Wirtschaftslage war noch hoffnungsloser geworden und Brück sprach von einer „Notzeit von ungeheurer Schwere”. Nach Brücks Bericht wurden 1932 achtzehn selbständige Handwerker vom städtischen Fürsorgeamt mit Wochenbetrögen zwischen sieben und 15 Reichsmark unterstützt. Die Stadt Weinheim hatte 1932 einen Fürsorgeaufwand von einer halben Million Reichsmark und das war das 23-fache des Aufwands im letzten Vorkriegsjahr 1913 mit 21.500 RM. Die Not im Handwerk machte Brück auch an einem anderen lokalen Zahlenbeispiel deutlich: 1929 beschäftigte das Weinheimer Handwerk noch 2.078 Mitarbeiter, 1932 waren es nur noch 956 und von den 732 handwerklichen Betrieben in Weinheim waren rund 500 „ohne jeden nennenswerten Auftrag”. Die Mehrzahl dieser Betriebe war im Frühjahr 1932 bereits geschlossen und ohne Einnahmen.

Das Ende kam 1934

Die letzte ordentliche Hauptversammlung fand am 20. März 193 im „Grünen Baum” statt. Zusammen mit Wagnermeister Gottlieb Bechtold und Baumeister Adam Lutz bildete Brück den letzten Vorstand, ehe die Jahre kamen, da die Obermeister der Innungen nur noch zum Befehlsempfang gerufen wurden. Der Gewerbeverein Weinheim, dem sich 1931 der Gastwirteverein angeschlossen hatte, arbeitete fortan nur noch „im Geiste”, wie es Nachkriegs-Vorsitzender Martin Eidt 1950 formulierte. Als einzige Aufgabe – und das auch nur bis 1936, als die Stadt Weinheim die Trägerschaft übernahm - verblieb dem Gewerbeverein die Brauchtumspflege: zusammen mit dem Wirteverein, der Bäcker- und Metzgerinnung und dem Einzelhandel war der Verein „im Interesse der Weinheimer Wirtschaft” Mitträger des Sommertagszuges.

Im Weinheimer Adressbuch von 1938 gab es keinen Gewerbeverein mehr und es fehlten auch die Namen jüdischer Gewerbetreibender und Handwerker, die auch in Weinheim ihrem Schicksal nicht entgehen konnten. Der Gastwirteverein hieß jetzt Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, und wurde von Georg Adam Heckmann („Schwarzer Adler”), Karl Bitzel („Stern” Lützelsachsen), Karl Wetzel („Rebstöckl”) und Syndikus Philipp Kraut geführt. An die Stelle der 1929 gegründeten Ortsgruppe Weinheim des Badischen Einzelhandels, die 1926 die „Weinheimer Woche” gefordert und durchgeführt hatte, war die Wirtschaftskammer für Baden, Unterabteilung Einzelhandel, getreten. 1933 hatten die Kaufleute Hans Keller, Fritz Janzer, Heinrich Joest und Paul Dörsam den Vorstand gebildet, 1938 waren es Hans Keller, Georg Schlott, Fritz Delert und Willy Wedertz.

Neubeginn nach dem Krieg

Unter die unruhige und unkontrollierte Zeit von Krieg, Zusammenbruch und Nachkriegsnot wurde am 17. Januar 1950 ein Schlussstrich gezogen: an der Gründungsstätte von 1884, im Hotel „Vier Jahreszeiten”, wurde der Gewerbeverein Weinheim wiedergegründet. An seiner Wiege standen Handwerksmeister: Sattlermeister Fritz Lang, Schuhmachermeister Adam Siegfahrt und Schreinermeister Martin Eidt, der zum neuen 1. Vorsitzen-den der „Gewerbevereinigung Weinheim” gewählt wurde. Dem Vorstand gehörten weiter an: Willy Weber, Hermann Keller und Hermann Götz. Themen im ersten Jahr waren die Praxis der Arbeitsvergaben beim sozialen Wohnungsbau, das Verhältnis zur Stadtverwaltung und zum Gemeinderat und Überlegungen wie der Mittelstand mehr Einfluss auf die kommunalpolitischen Entscheidungen gewinnen konnte. Erstmals wurde 1950 wieder eine Freisprechungsfeier für die Lehrlinge durchgeführt und 16 Altmeister wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Stimme des Mittelstandes

Von 1951 bis 1954 leitete Bäcker-Obermeister Fritz Ebert die Gewerbevereinigung Weinheim, die ab 1955 wieder ihren alten Namen Gewerbeverein 1884 Weinheim führte. Im gleichen Jahr nahmen Gespräche mit dem Einzelhandelsverband und dem Haus- und Grundbesitzerverein über die Aufstellung gemeinsamer Kandidaten des Mittelstandes zur Kommunalwahl konkrete Formen an. Gewerbe, Einzelhandel und Gastronomie gründeten als mittelständische Interessenvertretung einen „Mittelstands-block” (MB), für den 1956 Hermann Götz in den Gemeinderat einzog.

Der Lehrlingsmangel, die Lohnunterschiede zwischen Handwerks- und Industrie-Lehrlingen und die von Schule und Urlaub eingeschränkte Lehrzeit waren damals Themen für den nun von Johann Kreckel geleiteten Verein, der 1956 den Vereinsnamen erweiterte zu „Gewerbeverein 1884 Weinheim/Vereinigung von Handel, Handwerk und Gewerbe” und den Vorstand hinter Gustav Schmidt breiter aufstellte. Am 24. April 1956 erfolgte der Zusammenschluss der mittelständischen Organisationen des Handwerks, des Einzelhandels und der Gastronomie zum Gewerbeverein in seiner heutigen Form. „Der Gewerbeverein muss die Gewerkschaft des Mittelstandes werden”, forderte der neue Vorsitzende Karl Schröder. In seinen Vorstandsjahren 1957 bis 1966 gewann die kommunalpolitische Interessenvertretung stark an Bedeutung. Der Mittelstand äußerte sich nicht nur zu den Rathaus-Entscheidungen, sondern nahm selbst Einfluss auf die politische Willensbildung. Ab 1959 gehörte neben Hermann Götz auch Karl Schröder de Gemeinderat an. 1966 trat Paul Pätzold, Vorsitzender der 1964 gegründeten Werbegemeinschaft Innenstadt, beim Gewerbeverein die Nachfolge von Karl Schröder an. Die Stadtflucht zahlreicher Betriebe, die in Weinheim keine Gelegenheit zur Aussiedlung fanden, das Entstehen neuer Märkte auf der grünen Wiese und der Wunsch nach einer verkehrsfreien Einkaufsstraße, die 1974 als Fußgängerzone entstand, die Forderung nach einem Busbahnhof auf dem Dürreplatz, der Kampf gegen die Kaufhauspläne von Kaufhof im Haganderpark (mit Fußgängerbrücke zum zweigeschossig im Hof der Uhlandschule geplanten Parkhaus Luisenhof), die kritische Distanz zum Einkaufszentrum für die Weststadt und die Tiefgarage Dürreplatz als Ausgleich zu den kostenlosen Parkplätzen beim Multzentrum waren, neben dem heftigen Widerstand gegen die Einführung der Lohnsummensteuer als dritter Gewerbesteuer, die Themen in Pätzolds 15 Amtsjahren.

„WeiWo” wiederbelebt

1981 folgte Franz Ungruhe auf Paul Pätzold. In seine elfjährige Amtszeit fiel die Hundertjahrfeier des Gewerbevereins, der eigentlich schon 120 Jahre alt war, mit der Wiederbelebung der „Weinheimer Woche” (WeiWo) als Höhepunkt. Mit 61.000 Gästen übertrafen die Besucherzahlen an den fünf Messetagen alle Erwartungen. 164 Aussteller, darunter Weinheims südfranzösische Partnerstadt Cavaillon, wünschten sich eine Fortsetzung im Zwei-Jahre-Rhythmus. 1988 gründete sich ein Arbeitskreis junger Unternehmer als „Forum für Ideenaustausch und Problemlösungen”.

Schilling und Hufnagel

Die Amtsnachfolge von Franz Ungruhe trat, nach dem Interregnum mit Klaus Knapp, 1992 Werner Schilling an. In seiner vierjährigen Amtszeit fielen das Bemühen um die Erschließung gewerblicher Neubaugebiete, um Standortnachteile für Weinheimer Betriebe zu vermeiden, verkürzte Antragsverfahren, überschaubare Auflagen und steuerliche Entlastung. Schillings Amtsnachfolger wurde 1996 Andreas Hufnagel. Mit seinem Namen eng verbunden ist die Entwicklung g des Gewerbevereins zum Schaufenster von Handwerk, Gewerbe und Handel, das sich zu Messen „Rund um das Haus”, der neuen Form der „Weinheimer Woche” mehrfach öffnete.