Ein Jahrhundert lang war es immer zu eng im Gymnasium

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Wie ein roter Faden zieht sich ein Jahrhundert lang die Klage über zu wenig Unterrichtsräume durch die Geschichte des heutigen Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Der stete Notruf verstummte erst mit der Einweihung des zweiten Erweiterungsbaues am 25. Oktober 1974. „Der Erweiterungsbau beendet das Schicksal des Gymnasiums, immer zu klein gewesen zu sein”, sagte Oberstudiendirektor Dr. Alfred Haury bei der Einweihung des 6,4 Millionen DM teuren Gebäudes und machte die Erleichterung der Schulgemeinde fast spürbar: „Zum ersten Mal seit vielen Jahren können alle 1.400 Schüler unter einem Dach unterrichtet werden, wenn man davon absieht, dass vier der 45 Klassen noch einige Zeit im Pavillon Bürgerpark bleiben müssen. Das Wandern hat ein Ende!“. Die 1876 aus dem Zusammenschluss der 1823 gegründeten höheren Bürgerschule mit dem 1829 gegründeten privaten Knabeninstitut der Brüder Bender entstandene „Großherzogliche Höhere Bürgerschule” hatte von Anfang an Raumprobleme im Bender’schen Institut zwischen Hauptstraße und Institutstraße. Damals – wie später noch so oft – half das Schulhaus I (später Dürreschule) aus, bis die Pläne eines Neubaues für die 1900 zum siebenklassigen Realprogymnasium in städtischer Trägerschaft aufgestufte Reformschule den staatlichen und städtischen Segen hatten. Das neue Schulgebäude entstand allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, auf dem gemeindeeigenen Gelände „hinter dem neuen Volksschulgebäude” – gemeint ist das Schulhaus II (später Diesterwegschule, heute Stadtbibliothek) – an der Ecke Schulgasse/Moltkestraße (heute Pestalozzischule), sondern „in den Schwartzkopp’schen Gärten”, die zwischen Bahnhofstraße und Friedrichstraße lagen. Max Freiherr von Schwartzkoppen verlangte für das 8.685 qm große Gelände allerdings 60.000 Mark und machte damit unbewusst die neue Lehranstalt wieder zur Bürger-Schule, denn Geheimrat Hermann Ernst Freudenberg, Geheimrat Georg Hildebrand und Siegmund Graf von Berckheim übernahmen mit jeweils 10.000 Mark Spende die Hälfte der Grunderwerbskosten und 38 Weinheimer Bürger schenkten ihrer Heimatstadt weitere 32.000 Mark zur Ausstattung des neuen Gebäudes, das nach den Plänen des Frankfurter Architekten Heinrich Theodor Schmidt – er hatte 1893 das Berckheim-Schloss zu seinem heutigen Aussehen umgebaut – entstand, 342.188 Mark kostete und am 21. Oktober 1901 seiner Bestimmung übergeben wurde. Die Fachwelt bezeichnete das Bauwerk als „schönstes Schulgebäude im Reich des Großherzogs”. 1902 wurde es um das Hausmeisterhaus, 1904 um das Direktorhaus ergänzt.

Der Ausbau des Realprogymnasiums zum Realgymnasium mit der Möglichkeit, die Hochschulreife zu erlangen, machten die damals einzige Oberschule in Weinheim, an der badischen Bergstraße, im Odenwald und Überwald attraktiv und das erhöhte stetig die Schülerzahl. Fast die Hälfte der Schüler kam täglich als „die Auswärtigen” aus dem Umland. Ein vom Gemeinderat im Februar 1914 bereits beschlossener Erweiterungsbau konnte wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nicht ausgeführt werden. Auch nach dem Krieg und vor allem in den Inflationsjahren war an einen Erweiterungsbau nicht zu denken: 1923 hätte er 48 Billionen Mark gekostet! Nach der Öffnung des Realgymnasiums für die Schülerinnen der Mädchenbürgerschule Weinheim erhöhte sich die Schülerzahl zu Beginn des Schuljahrs 1924/25 auf 748. Ab 1926 starteten die neuen Sexten deshalb in der Dürreschule. Darunter war häufig eine reine Mädchenklasse – in der „Benderschule, Oberschule für Jungen“. Ab November 1937 hieß das Realgymnasium Weinheim so: „auf Anordnung des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung”, dass alle höheren Schulen besondere Namen erhalten sollten.

Neustart im geschundenen Haus

Der Name änderte sich, die Raumprobleme blieben. 1945 gaben die Amerikaner der Schule ihren alten Namen Realgymnasium zurück, verschärften aber die ohnehin schwierigen Raumprobleme noch zusätzlich durch die Beschlagnahme fast aller Weinheimer Schulgebäude. Zwar stand die Bewältigung der Hungersnot ganz oben auf der Liste der Alltagsaufgaben im besiegten und besetzten Deutschland, aber auch der schulische Neustart verlangte höchstes Improvisationsvermögen. Er entwickelte sich im Herbst 1945 aus dem Nichts, zunächst allerdings nur für die Volksschule, an der zunächst auch die von der Militärregierung als politisch unbedenklich eingestuften Gymnasiallehrer unterrichteten. Erst ab 15. Januar 1946 war auch wieder gymnasialer Unterricht möglich: mit 680 Schülern in 17 Klassen und 22 Lehrern, natürlich in Schichtunterricht und zunächst bei Kohlenmangel und Stromausfall in der Friedrichschule, später in der Diesterwegschule, weil das eigene Haus an der Friedrichstraße noch von Amerikanern und befreiten Fremdarbeitern belegt war. Erst nach Ostern 1947 kehrten „Benders discipuli” (lateinisch Schüler), im Volksmund „Benderszippel” genannt, in ihr geschundenes Schulgebäude an der Friedrichstraße zurück. Gut, dass die Holzbaracke beim „Pfälzer Hof” mit der Rückkehr der Hotelfachschule nach Heidelberg für zwei Klassen frei wurde, gut auch, dass Elternbeiratsvorsitzender C.G. Müller das später nach ihm benannte Zimmer im Dachgeschoss initiierte.

Richard Freudenbergs Köder

Als die inzwischen 830 Schüler in 27 Klassen 1951 den 50. Geburtstag ihres Schulhauses feierten, waren die Planungen für einen Erweiterungsbau bereits weit fortgeschritten, aber es drohte ihnen in schwieriger Nachkriegszeit ein Scheitern wie dem ersten Erweiterungsprojekt 1914. 1952 schlug die Stunde von Richard Freudenberg, Sextaner 1902, Abiturient 1911, lebenslanger Mäzen der Schule: „Ich stifte 100.000 DM, wenn Ihr das Doppelte gebt! ” köderte er das Oberschulamt und erleichterte dem Gemeinderat die Entscheidung für einen dreigeschossigen Erweiterungsbau und eine Doppelstock-Sporthalle mit Dachterrasse. Die Kosten beliefen sich auf 800.000 DM. 900 Schüler in 28 Klassen und 54 Lehrer freuten sich über neue Klassen- und Fachräume, nur einer nicht: Sportlehrer Richard Möll. Der spätere Hauptgeschäftsführer des Landessportverbandes Baden-Württemberg und Ehrenpräsident des Badischen Turnerbundes wollte bei der Demonstration der neuen Geräte eine Riesenwelle am Reck drehen, musste dabei aber die Beine anziehen, um nicht an die zu niedrig berechnete Decke zu stoßen. Weinheim hatte danach seinen Platz im deutschen Blätterwald sicher und der Ausgleich wurde durch die Absenkung des Hallenbodens geschaffen – zu Lasten des Gerätekellers, der nun nur noch ein Kriechkeller war.

Sextaner-Wellen

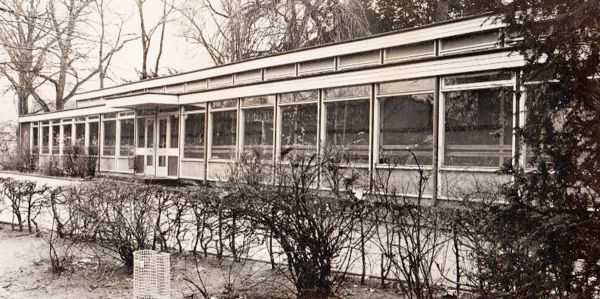

Ein Jahrzehnt konnte das Gymnasium weitestgehend in Ruhe arbeiten. Dann rollte aus den geburtenstarken Jahrgängen alljährlich eine kräftige Sextaner-Welle an – und es wurde wieder eng. 1965 lagen bereits Pläne für eine bescheidene Erweiterung vor, aber sechs neue Klassenräume hätten bei weitem nicht ausgereicht, dem aus einer neuen Bildungspolitikdebatte und der Prognose der Schülerzahlen zu erwartende n Schülerzuwachs gerecht zu werden. Die schnelle Lösung hieß deshalb: ein Pavillon in Fertigbauweise für vier Klassen im Bürgerpark, die große Lösung: ein neues Schulzentrum im Westen, wo die Stadt am schnellsten wuchs. Die Zeit war reif für Weinheims größtes und mit 40 Millionen DM teuerstes Schulbauprojekt, von dem man sich die endgültige Entlastung des unter beängstigender Raumnot leidenden Gymnasiums versprach. Erleichtert wurden die Entscheidungen in Weinheim und Stuttgart am Jahresende 1966 durch die Ankündigung der Firma Carl Freudenberg, dem geplanten Schulzentrum „zum Andenken an Hans Freudenberg“ eine Million DM zur Verfügung zu stellen „unter der Bedingung, dass dieses Schulzentrum nach letzten Erkenntnissen der Erziehungswissenschaften als Modellschule mit besonderer Unterstützung des Landes Baden-Württemberg errichtet wird“. 1968 fiel der Startschuss für das Landesmodell einer Integrierten Gesamtschule in Weinheim.

Vier Dependancen

Während in der Mult gebaut wurde, wurde in der Innenstadt weiter gewandert. Am Gymnasium begann das Schuljahr 1969/70 mit 1.450 Schülern in 50 Klassen. Auch mit vier Dependancen (Pavillon Bürgerpark, Jugendheim, Freudenberg-Wohnhaus-Neubau an der Ecke Friedrichstraße/Bismarckstraße und Dürreschule) konnten sie nur unter größten Schwierigkeiten unterrichtet werden. Es war grotesk: schon während der Bauzeit der Multschule wusste man, dass die neue Schule dem Gymnasium keine endgültige räumliche Entlastung bringen würde. Die Nutzung der in den Anfangsjahren der Multschule noch freien Unterrichtsräume machte es allerdings möglich, auf die Dürreschule und das Jugendheim im Bürgerpark zu verzichten. Dennoch: es musste eine endgültige Lösung für das Gymnasium her. Und wieder wurde eine Schenkung Richard Freudenbergs, diesmal zum 80. Geburtstag, zur Initialzündung. Mit einem Gesamtaufwand von 6,4 Millionen DM entstand im Schulhof der zweite Erweiterungsbau nach 1954, der dem Raumprogramm eines 33-klassigen Gymnasiums entsprach. Als er zu Beginn des Schuljahres 1974/75 in Betrieb genommen wurde, hatte das Gymnasium immer noch 45 Klassen. Heute werden knapp 1.000 Schüler von 80 Lehrkräften unterrichtet. Die Einrichtungen des 1988 nach dem Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg benannten Gymnasium wurden inzwischen um eine Sporthalle und eine Mensa erweitert. Ihnen fielen das Direktorenhaus, das Jugendheim und die Villa Zaiser zum Opfer.

(2024, © www.wnoz.de)