Die Kriegsschuhflickerei linderte die größte Not

Strohschuhflechten im Steckrübenwinter

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Dem „Steckrübenwinter” 1916/17, als die Kartoffelernte in Deutschland aufgrund schlechter Witterung und einer extremen Kartoffelfäulnis nur etwa die Hälfte des Friedensertrags gebracht hatte und an die Menschen als Ersatz Kohl- und Steckrüben verteilt wurden, die kaum einen Nährwert hatten, folgte 1917 ein „Hungersommer”. Da es in der Landwirtschaft kriegsbedingt an menschlicher und tierischer Arbeitskraft für die Feldarbeit mangelte und Düngemittel nahezu gänzlich fehlten, fiel auch die Getreideernte des Jahres 1917 schlecht aus.

Neben Lebensmitteln waren aber auch Kleidung und Schuhe Mangelware. Schon seit 1915 hatte die Leder- und Schuhindustrie kaum noch den militärischen Bedarf an Schuhen und Stiefeln für die Soldaten decken können und deshalb war auch die zivile Herstellung und Reparatur von Schuhen mangels Sohlenleder weitgehend zum Erliegen gekommen.

Die Beschlagnahme fast aller Lebensmittel und Bekleidungsstücke durch die Heeresverwaltung und die gleichzeitige Unmöglichkeit, sich notwendige Dinge anders als auf Umwegen zu verschaffen, hatten enorme Preissteigerungen ausgelöst. Konfirmationsstiefel kosteten, bei einem jährlichen Durchschnittsentgelt von 1.446 Mark, damals sündhaft teure 80 bis 100 Mark, fast ein Monatseinkommen. Der Grund: Leder war zu Militärzwecken beschlagnahmt worden und selbst die Einwohner Weinheims, das Sitz zweier großer Lederwerke (Carl Freudenberg, Sigmund Hirsch) war, waren, wie es Richard Freudenberg einmal formuliert hat, „schuhlos wie die Südseeinsulaner”.

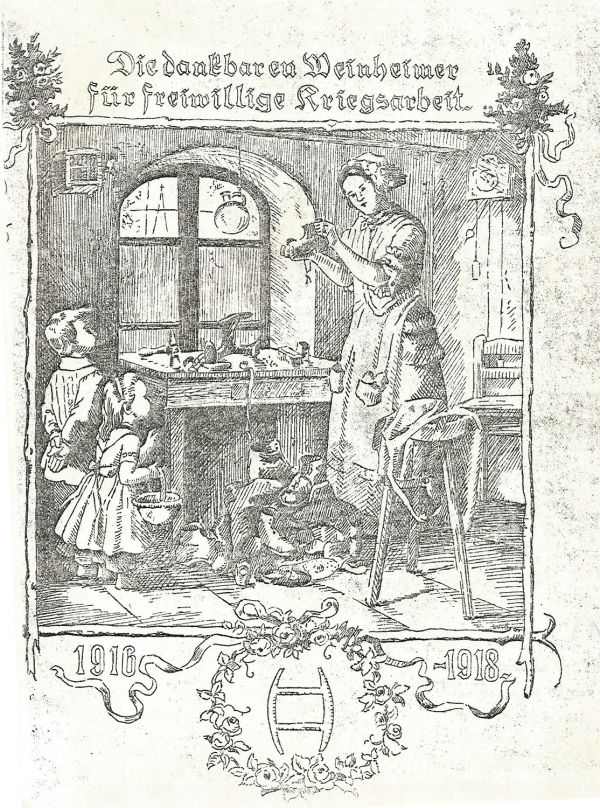

„Da musste Abhilfe geschaffen werden”, heißt es in der „Chronik der Kriegsschuhflickerei”, die 1919 verfasst wurde und von den Bemühungen berichtet, die ärmere Bevölkerung Weinheims mit preisgünstigem Schuhwerk zu versorgen. Also gründete Ella Andreae neben der Kriegsküche eine Kriegsschuhflickerei. Die Stadt stellte für den Start 250 Mark zur Verfügung, Frau Reinig in ihrem Anwesen zwischen dem Hexenturm und der „Finkenburg“ die dafür benötigten Arbeitsräume. Von etwa 30 Frauen aus allen Gesellschaftsschichten wurden aus geschenkten Stoffen Hausschuhe hergestellt und Strohschuhe gefertigt. Dafür wurde Riedgras verwendet, das auf den feuchten Wiesen in der Ebene reichlich wuchs. Nach dem Trocknen wurde das Gras in Zöpfe geflochten und dabei erfuhren die Frauen Unterstützung von Schulkindern, die das Strohschuhflechten von Handarbeitslehrerin Schepp gelernt hatten. Im Museum der Stadt Weinheim sind einige Prachtexemplare aus der damaligen Zeit erhalten. Auch im Mannheimer Gefängnis wurden Strohschuhe für Weinheim hergestellt. Außerdem „flickten“ sieben aus Russland und Frankreich stammende Kriegsgefangene, im Zivilberuf Schuhmacher, Lederschuhe und Stiefel, als alle Weinheimer Schuhmacher zum Kriegsdienst eingezogen waren.

Vorsitzende des Trägervereins für die Kriegsschuhflickerei, der mit seinem bürgerschaftlichen Engagement die Stadtkasse und den städtischen Unterstützungsfonds für Familien von Kriegsteilnehmern und für Arme entlasten wollte, war zunächst Frau Däublin, die Gattin des evangelischen Dekans, kaufmännischer Berater des Trägervereins der jüdische Lederfabrikant und DDP-Stadtrat Max Hirsch. Er übernahm die Vereinsleitung, als die bis dahin mit Zuschüssen aus der Stadtkasse unterstützte Kriegsschuhflickerei im Oktober 1917 in städtische Regie überging. Etwa 10.000 Menschen konnten dank dieser verdienstvollen Bürgerinitiative mit dem notwendigsten Schuhwerk versorgt werden.

Ohne die Unterstützung der Kriegsgefangenen konnten die Damen der Kriegsschuhflickerei nach Kriegsende ihre segensreiche Arbeit nicht mehr weiterführen. 1919 wurde der Betrieb eingestellt. Die Stadtkasse erhielt ihre Betriebszuschüsse zurück. Davon sollten 1.000 Mark an heimkehrende Kriegsgefangene gegeben und weitere 1.000 Mark für Handarbeits-Unterricht verwendet werden. Bei der Auflösung der Kriegsschuhflickerei wurden auch der Verein für Frauenbestrebungen, der Frauenverein Weinheim, die städtische Kinderkrippe, das Pilgerhaus und die drei Kindergärten mit Spenden bedacht. Insgesamt hinterließ die Kriegsschuhflickerei stolze 7.200 Mark, als sie 1919 ihre Arbeit einstellte.

Ella Andreaes Ortsgruppe Weinheim im Badischen Verband für Frauenbestrebungen gehörte 1933 zu den ersten Gemeinschaften, die von den Nationalsozialisten verboten wurden.

(2019, © www.wnoz.de)