Weinheims ältestes Quartier: die Nordstadt

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Die jüngste Entwicklung der Nordstadt wird in diesem Luftbild von 1975 deutlich: die Brauerei-Gebäude und das Direktorenhaus stehen noch, neben dem denkmal-geschützten Verwaltungsgebäude der Gummiwerke sind die Produktionsstätten verschwunden, der Gummi-Nachbar Leinenkugel zeigt sich noch samt Schornstein, der Juxplatz ist kein Festplatz mehr, im Gebäudekomplex Prier erinnert die rotbedachte Halle an die einstige Gießerei von Keller & Co., das Schlössel ist noch gerahmt von Grün und hat noch keine Nachbarn, über dem Weisbrod’schen Weinberg thronen die Hubberg-Weinberge von Berckheim und Rick und das Nibelungenviertel (links obern) hat sich weit nach Norden zur Langgasse hin ausgeweitet. Luftbild; W.R.Pfrang

Seit 2017 wird in der Hopfenstraße und auf dem Amend-Parkplatz wieder ein Nordstadtfest gefeiert. Historisch betrachtet dürfte es sich auch „Altstadtfest” nennen, denn die Nordstadt ist der älteste Siedlungsplatz in Weinheim und es ist kein Zufall, dass viele Zeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit hier gefunden wurden. Denn lange vor der Gründung der Neustadt und der Entstehung des Gerberviertels, das wir heute „Altstadt“ nennen, gab es zu beiden Seiten der Weschnitz und rund um Peterskirche und Domhof jenes Winenheim, das 755 erstmals urkundlich erwähnt wurde und auf das sich alle Stadtjubiläen in den letzten Jahrzehnten bezogen haben.

Zwei Stadtkerne

Bis zur Vereinigung von Altstadt und Neustadt im Jahre 1454 bestand Weinheim aus zwei getrennt verwalteten Stadtkernen: nördlich der Weschnitz die Altstadt mit der Altstadtkirche (Peterskirche) und dem Altstädter Friedhof (Alter Friedhof), rund um den Marktplatz die Neustadt mit Mauern und Türmen. Verbunden wurden beide Stadtteile durch den Steinweg, die heutige Hauptstraße, an dem entlang sich zwischen dem Niedertor bei der früheren Engel-Apotheke und dem Rodensteinerbrunnen die sogenannte Vorstadt entwickelte. Der Durchgangs- und der Fernverkehr rollte auf der „alten Landstraße zwischen Frankfurt und Heidelberg“ innerörtlich vom Rosenbrunnen über die heutige Prankelstraße zum Obertor der befestigten Neustadt, zum Marktplatz hinab und vom Niedertor nach Norden zur Alten Postgasse, durch die Weschnitzfurt bei der heutigen Stadthalle zum Gutleuthaus und über die heutige Alte Landstraße zum Nächstenbacher Weg bei den „Steinernen Kreuzen”.

Die „alte Landstraße”

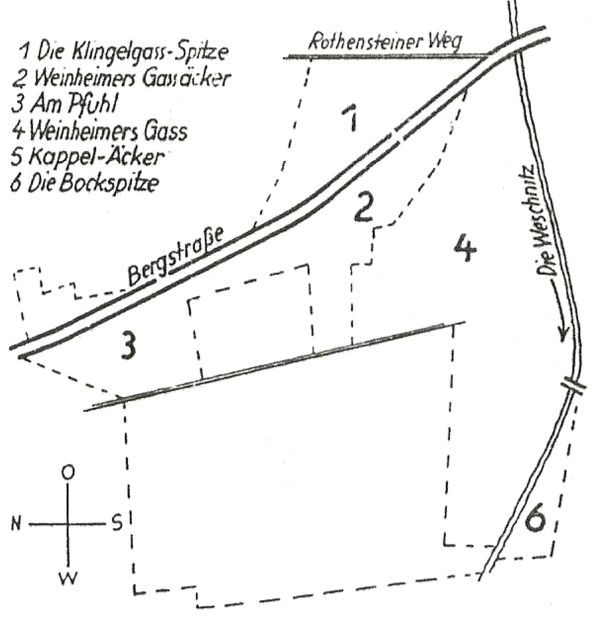

Das Straßenstück, das wir heute Alte Landstraße nennen, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu eng für den Durchgangs- und Fernverkehr geworden und deshalb baute der badische Staat zwischen der (heute geschlossenen) Einmündung des Nächstenbacher Wegs und der Steinernen Brücke über die Weschnitz, die inzwischen die Furt ersetzte, deie heutige Bergstraße. Die Geometer nannten das neue Straßenstück 1818 „die neue Landstraße von Frankfurt nach Heidelberg“. Sie durchschnitt die damaligen Feldgewanne „Weinheimer Gass”, „Klingelgass”, „Pfuhl” und „Krehböhl”, also das Gebiet zwischen Alter Landstraße und Untergasse/Bischofsgasse, Weschnitz und Hubberg. Alle Äcker in diesem Bereich wurden nach dem Straßenbau neu vermessen.

Philipp Pflaesterer, Stadtrat, Heimatkundler und Brauchtumspfleger, hat sich 1952 in einem Beitrag für die „Weinheimer Nachrichten” mit den alten Feldgewannen näher beschäftigt, auf denen, wie er sagt, „ein neues Hintergässer Viertel” entstand, das heute einen Großteil der Nordstadt ausmacht. Danach bildeten die Äcker östlich der heutigen Main-Neckar-Bahn bis zur Untergasse „seit uralten Zeiten” das Gewann „Weinheimer Gass”. Die nach Norden angrenzende Flur bis zum heutigen Bahnübergang der Odenwaldbahn hieß jahrhundertelang „Klingelgass” und „Rottensteiner Weg”. Den Zehnten für die Grundstücke in den Gewannen „Weinheimer Gass” und „Klingelgass” zog die Altstadtpfarrei ein, die heutige Peterskirchen-Gemeinde. Möglicherweise hängt der Flurname „Klingelgass” mit dieser Abgabe an die Pfarrkirche der Altstadt zusammen. Die beiden Gewannnamen sind leider nicht mehr erhalten geblieben, aber den Rottensteiner Weg, im Weinheimer Dialekt „Rollischte”, gibt es noch als Hohlweg in der Verlängerung der Gunterstraße.

Juxplatz und „Schlössel”

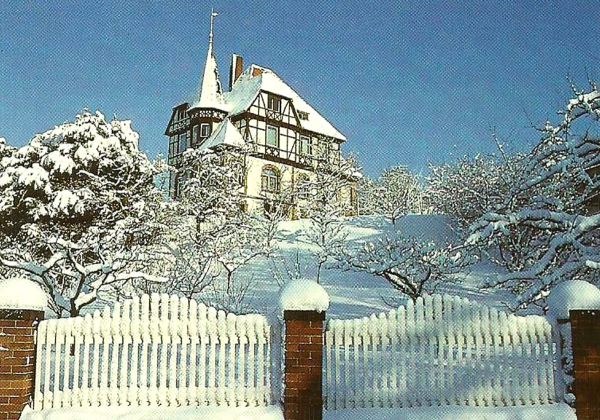

Die Flur „Unterer Pfuhl” oder „Am Pfuhl” darf man sich als das heutige Wohngebiet um die Alte Landstraße vorstellen, einst Sumpfgebiet um einen alten Weschnitzarm mit schwerem Boden. Im Gewann „Unterer Pfuhl” befindet sich der Juxplatz, einst Weinheims populäre Freiluft-Vergnügungsstätte. Östlich davon, am Hirschkopfhang, lag das Weinberg-Gewann Krehböhl oder Grehböhl, auf dem heute die Friedrichschule und das „Schlössel” stehen, dasd Karl Weisbrod, Gründer der heute nicht mehr bestehenden Weinheimer Gummiwerke, am Odenwaldbahn-Übergang erbaut hat.

Acker des Bischofs

Am Nordrand des Gebiets liegt das alte Feldgewann „Am Bischoff” mit der heutigen Bischofsgasse. Vor 200 Jahren, als die Großherzogliche Hofkammer für den Bischofsacker den Zehnten an die Altstadtpfarrei zahlte, war das Grundstück, im Mittelalter im Besitz des Bischofs von Worms, später des Bischofs von Mainz, badisches Staatsgut. Daran erinnert bis heute die Bischofsgasse.

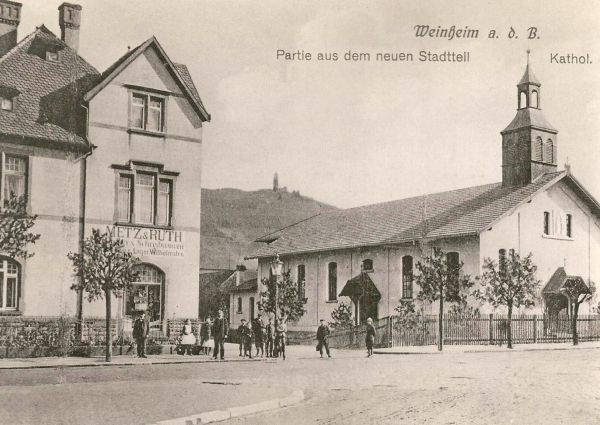

Die heutige Nordstadt entwickelte sich nur langsam, zumal der Gemeinderat schon vor dem Ersten Weltkrieg der Stadterweiterung nach Süden den Vorrang gab. Auf einem Stadtplan von 1893 ist zwar an Untergasse und Nördlicher Hauptstraße die Bebauung geschlossen, auch im Apostelviertel, an Peter-, Anna-, Paul- und Wilhelmstraße, aber südlich davon, entlang der Birkenauertalstraße zwischen Bergstraße und Untergasse, gab es nur das Hotel „Pfälzer Hof“ und die Stuhlfabrik Bosch – und viele freie Bauplätze.

Noch völlig jungfräulich war damals auch das Gebiet zwischen Kapellenstraße und Sulzbacher Landstraße (Bergstraße), das erst 1901 Straßennamen erhielt und von 1921 bis 1923 an der Karlstraße zwei junge Anwohner: die hier aufgewachsene Wäschenäherin Eva Müller und der Mannheimer Fußballer Sepp Herberger, der später Reichs- und Bundestrainer, Weltmeister und Weinheimer Ehrenbürger werden sollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt auch die sogenannte „Kolonie” entlang der Alten Landstraße für ihre Seitenstraßen die Namen südwestdeutscher Flüsse, außerdem der Römer und der Franken, die in der Weinheimer Geschichte eine wichtige Rolle spielten.

Die Kolonie, oder wie die alten Weinheimer sagten: „die Kolonn”, ist eine Arbeiter-Wohnsiedlung am Nordende der (heutigen Kern-)Stadt. Sie entstand vor dem Ersten Weltkrieg, als mit der Industrialisierung Weinheims und durch den Zustrom von Industriearbeitern aus dem ländlichen Umfeld große Wohnungsnot herrschte. Gemeinnützige Gesellschaften bemühten sich, mit Unter-stützung von Unternehmen, preiswerten und gesunden Wohnraum zu schaffen in Arbeiter-Wohnsiedlungen, die auch Arbeiter- oder Fabrikkolonien genannt wurden. In Weinheim wurde 1904 ein gemeinnütziger Bauverein gegründet, der von Friedrich Carl Freudenberg, dem ältesten Sohn des Firmengründers, mit einer Starthilfe von 10.000 Mark unterstützt wurde. Der Bauverein schuf 84 Wohnungen in 24 Häusern der „Kolonie” um Römerstraße, Frankenweg und Nordstraße. Dieser gewaltigen Leistung hat Weinheims Volkssänger, „de Baaders Chrischtl”, mit seinem „Lied vum Bauverein” ein Denkmal gesetzt. 1911 wurde mit dem gleichen Ziel, die bedrückende Wohnungsnot zu lindern, die Gemeinnützige Baugenossenschaft gegründet, in der der Bauverein 1942 aufging. Die großen in der Nordstadt ansässigen Firmen Freudenberg, Hirsch und Leinenkugel unter-stützten die Baugenossenschaft, der 1920 auch die Stadt Weinheim als Mitglied beitrat. 1984 wurden die Häuser der „Kolonie” saniert, kleine Wohnungen wurden zu größeren zusammengelegt und die typischen Nutzgärten verschwanden.

Streit ums Nibelungenviertel

1912 scheiterte ein Bebauungsplan für das heutige Nibelungenviertel am Widerstand der Grundstücksbesitzer, 1919 standen gar Enteignungen im Raum. Erst 1924 konnte die Stadterweiterung nach Norden voll durchstarten. Für das Nibelungenviertel nördlich der Odenwaldbahn waren schnell Straßennamen gefunden. Etwas schwerer taten sich die Ratsherren mit der Namensgebung für die heutige Steubenstraße auf der Nordseite der Friedrichschule, die im April 1921 vom Äußeren Seelackerweg in Jahnstraße umbenannt wurde und ab September 1921 Dürrestraße hieß. Erst 1934 erhielt sie den Namen des preußischen Offiziers und späteren amerikanischen Generals Friedrich Wilhelm von Steuben.

Seit 1932 Bergstraße

Erst seit 1932 gibt es übrigens auch einen gemeinsamen Namen für die Bergstraße, die Nord-Süd-Verkehrsader durch Weinheim. Bis dahin hieß sie zwischen Rosenbrunnen und (dem ehemaligen) Postamt Heidelberger Straße und zwischen Stadthalle und Friedhof Sulzbacher Landstraße.

Wer kennt die Namen?

Das Gasthaus „Zur Eintracht” war Gründungslokal des Vereins „Alt Weinheim”. Zur Kerwe stand hier die Kanzel des Kerwepfarrers. Im großen Saal fanden Theater- und Tanzveranstaltungen statt. 1970 verschwand das Haus, das zuletzt Obdachlosen-Unterkunft war.

Die Nordstadt ist vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stark gewachsen und hat gegenwärtig rund 4.500 Einwohner. Aber sie hat in den Nachkriegsjahren auch zahlreiche Gebäude und viele Geschäfte verloren, die ihr Bild einst prägten: von den Traditions-Gaststätten „Schwarzer Adler” und „Weschnitztal”, „Eintracht” und „Goldenes Schaf” bis zum „Goldenen Hirsch” und zur „Stadt Hamburg”, vom Hotel „Pfälzer Hof” über den Kino-Pionier „Zähringer Hof” bis zur Kegler-Hochburg „Hirschkopf”. Unzählige Geschäfte sind verschwunden, die den täglichen Bedarf der Nordstädter sicherten, aber auch Säulen der Weinheimer Industriegeschichte wie die Gummiwerke und ihr Nachbar Leinenkugel, wie die Heidelberger Schulbankfabrik Grauer, die Stuhlfabrik Vogler und die Bürgerbrauerei mit dem „Brauhaus”. Erinnerung sind auch die Dapoolin-Tankstelle, „de Biene-Hoffmann”, die Blumenhalle Schropp, die Wildhandlung Nusser und viele andere.

© www.wnoz.de, 2019