Nur 21 Frauennamen auf 563 Straßenschildern

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Das Weinheimer Straßenverzeichnis ist mit der Festlegung der Straßennamen im Neubaugebiet Allmendäcker um vier prominente Namen angewachsen. Seitdem gibt es im Stadtgebiet 563 Straßen, Gassen, Wege und Plätze. Die jüngste Taufaktion des Gemeinderats hat den Frauenanteil an den Straßenpaten mit der Ehrung für Lilly Pfrang, Hilde Hecht und Marianne Rihm etwas verbessert auf nach wie vor bescheidene 3,6 Prozent.

Seit 1887 gibt es offiziell Straßennamen in Weinheim. Zuvor wohnte man in den acht Quartieren, die 1495 mit Ober-, Lower-, Kessel- und Mittelviertel, dem Viertel am Steinweg, mit zwei Vierteln in der Altstadt, der Nordstadt, und mit dem Vorort Müll eingerichtet worden waren. Später änderten sich die Namen in Großviertel, Gerber-, Kessel-, Mittel-, Steinweg-, Reich-, Hintergässer- und Müllemer Viertel. Noch im Adressbuch von 1893 findet man, sechs Jahre nach der Straßenbenennung durch den Gemeinderat, die Villa Freudenberg unter der Adresse IV 67 (Amtshaus-Bezirk, Haus Nummer 67), die Fabrik Carl Freudenberg unter I 63 (Müllemer Bezirk, Haus 63), die Maschinenfabrik Badenia im Westend-Bezirk unter VIII 11, den Freiherrn von Toussaint, Besitzer des Stahlbads, unter VIII 13.

Aus für Wiesgasse und Hohlgasse

Am 13. April 1887 veröffentlichte das Bürgermeisteramt die 63 Straßennamen, die vom Gemeinderat in das erste Straßenverzeichnis aufgenommen worden waren. Darunter waren Namen, die, wie die Burggasse (1307) schon seit Jahrhunderten urkundlich erwähnt wurden, aber auch solche, die der Volksmund geformt hatte und die nun verändert worden waren wie die Kühgasse in Lindenstraße, das Mühlbergel in Mühlgäßchen oder das Saugässel in Windeckstraße. Die Rumpelgasse erhielt noch eine Frist von 46 Jahren, ehe sie 1933 in Tannenstraße umbenannt wurde.

Allein Louise

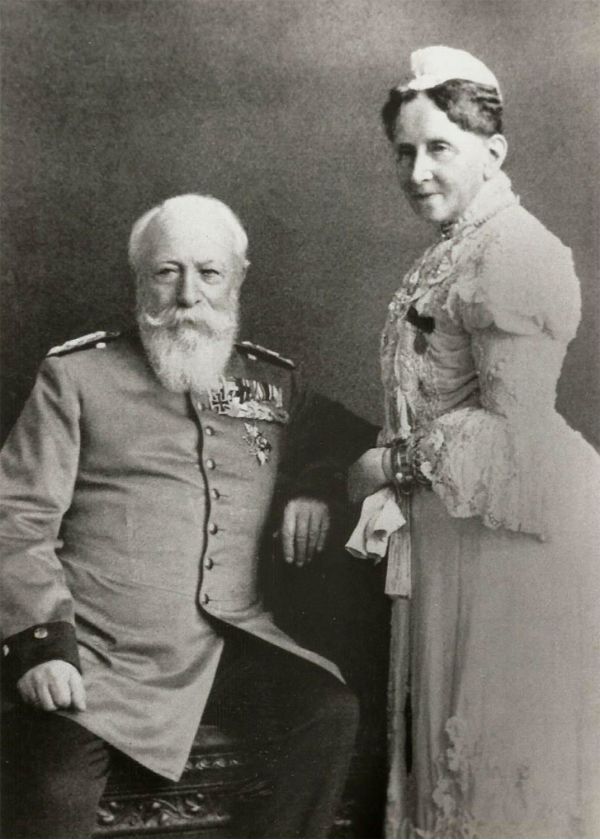

Schon in der ersten Runde der Straßenbenennung tat sich der ausschließlich von Männern besetzte Gemeinderat schwer mit der Vergabe von Frauennamen. Den Räten fiel nur eine Name ein, den sie für würdig hielten, dass er ein Weinheimer Straßenschild ziert: Louise. Die populäre Großherzogin Luise (1838-1923), Tochter des Königs von Preußen und ersten deutschen Kaisers Wilhelm I. und Gattin des badischen Großherzogs Friedrich I. fand bei ihren Weinheim-Besuchen fortan ihren Namen in der ursprünglich französischen Schreibweise auf dem neuen Schild in der bisherigen Wiesgasse, die ihren Namen ebenso verloren hatte wie die Hohlgasse, die nun, nach dem Großherzog, Friedrichstraße hieß.

Apostelviertel

1892 vergab der Gemeinderat Anna als zweiten Frauennamen, als er die Straßen zwischen Weschnitz und Odenwaldbahn nach biblischen Personen benannte und Weinheim mit Johannis-, Peter-, Paul- und Annastraße ein Apostelviertel schenkte. Auf recht ungewöhnliche Weise kam Weinheim zu seiner Elisabethstraße. Am 28. Januar 1897 gab der Gemeinderat einem kurzen Straßenstück im Gewann Sand den Namen Türkenstraße, doch so ganz wohl scheint es den Räten bei dieser Namensgebung nicht gewesen zu sein, denn schon eine Woche später korrigierten sie ihren Beschluss und änderten den Straßennamen in Elisabethstraße.

In der Nachbarschaft von Elisabethstraße und Luisenstraße erhielten 1902 zwei Straßenzüge die Namen fürstlicher Frauen: die Sophienstraße nach der Gattin des badischen Großherzogs Leopold, Sophie von Schweden, der schönen und geistreichen Tochter König Gustav IV. Adolf und der Königin Friederike, einer badischen Prinzessin, und die Hildastraße nach Prinzessin Hilda von Nassau. Sie war mit dem badischen Erbgroßherzog Friedrich verheiratet, dem späteren und letzten Großherzog Friedrich II.

Unbekannte Karoline

Der 6. Frauenname wurde 1901 an eine Straße im Baugebiet entlang der Odenwaldbahn vergeben: Karolinenstraße. An wen die Namensgeber dabei dachten, ist nicht überliefert. Vielleicht galt die Ehrung Karoline Henriette Christine (1721-1774), einer pfälzischen Prinzessin , die mit Ludwig IX. Landgraf von Hessen verheiratet war und enge geistige Beziehungen zu Herder, Goethe und Wieland pflegte, vielleicht aber auch nur als weibliches Pendant zur benachbarten Karlstraße, an der der spätere Reichs- und Bundestrainer Sepp Herberger mit seiner jungen Frau Eva Müller von 1921 bis 1923 die ersten Ehejahre verbrachte.

Die Nibelungen

Es dauerte elf Jahre, ehe 1912 erneut ein Frauennamen zum Zug kam. Damals entstand das Nibelungenviertel am Hirschkopf. Der Klingelgassweg, seit 1790 bekannt, wurde in Nibelungenstraße umbenannt. Mit ihr entstand eine Brunhildstraße in Erinnerung an die sagenhafte Gattin König Gunters von Burgund, der allerdings erst 1925 Taufpate einer weiteren Straße im Nibelungenviertel wurde, an der in den 1930er Jahren acht Lehrer des Gymnasiums und der Volksschule wohnten.

Nach den Weinheimer Adressbüchern gab es schon zu Beginn der 1930er Jahre am Hirschkopf eine Kriemhildstraße und mehrere Häuser an ihr, aber nach den Gemeinderats-Protokollen besteht die Erinnerung an die weibliche Hauptgestalt des Nibelungenlieds, die Frau Siegfrieds, erst seit 1949.

Keine Gedanken verschwendeten die Nationalsozialisten an Frauen, als sie 1933 mit der Umbenennung von zahlreichen Weinheimer Straßen begannen und 1937 die Straßen der neuen Dietrich-Eckardt-Siedlung nach „den im Gau Baden gefallenen Kämpfern der Bewegung“ (Ratsprotokoll) nannten. 1945 wurde diese Entscheidung korrigiert. Seitdem haben die Straßen zwischen Ahorn- und Blumenstraße Baumnamen.

Maria und Barbara

Mit dem Bau der Marienkirche in der Weststadt entstand 1955 ein Marienplatz, doch weder in den großen Neubaugebieten im Allmend, noch im Musikantenviertel oder im Gewerbegebiet West fanden Frauennamen Berücksichtigung, wenn es darum ging, neuen Straßen Namen zu geben. Die Ausnahme: 1972 wurde der Name St.-Barbara-Weg beschlossen, aber wohl weniger in Erinnerung an die heilige Barbara, eine der vierzehn Nothelfer, sondern eher nach dem seit 1580 bekannten Gewannnamen.

Nach der Gemeindereform brachte die gewaltige Umtaufaktion gleicher Straßennamen dem neuen, größeren Weinheim in Sulzbach zwei Straßen mit weiblichen Namen: die bisherige Hildastraße wurde in Amalienstraße umbenannt, die Luisenstraße in Marienstraße. Im neuen Sulzbacher Malerviertel erfuhr Käthe Kollwitz, eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, 1973 Berücksichtigung und 1987 fand der alte Gewannname Magdacker Aufnahme in den Weinheimer Straßenschlüssel.

Frauen des Widerstands

In der Vorderen Mult heißen seit 1973 die Straßen nach Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus. Dabei wird auch an Anne Frank erinnert, die das berühmte Tagebuch schrieb, an Sophie Scholl, die mit ihrem Bruder Hans zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gehörte, und an Elisabeth von Thadden, die Gründerin des Evangelischen Landerziehungsheims für Mädchen in Heidelberg-Wieblingen, die 1943 in Plötzensee hingerichtet wurde.

Im Oberflockenbacher Ammenpfad wird die Mutter verehrt, die neben dem eigenen ein fremdes Kind stillt. Vielleicht hat man bei der Namensgebung auch an das alte Weinheimer Wort „Ammebäsl“ gedacht, das an die einst in jedem Ort vertretenen Hebammen erinnert.

Brunnen und Bänke

Christian Freiherr von Berckheim (1817-1889) ist in die Weinheimer Stadtgeschichte eingegangen als Schöpfer des Exotenwaldes. In das familieneigene Waldgebiet, das er im östlichen Anschluss an den Schlosspark anlegen ließ, brachte er zahlreiche Bänke und Tische. Sie erhielten die Namen von Familienmitgliedern. Deshalb gibt es noch heute am Unteren Kastanienwaldweg eine Ida-Bank, nach Ida von Berckheim benannt, der Gattin des Waldgründers. Daneben steht, aus Buntsandstein gestaltet, der Amalienbrunnen, vermutlich nach Berckheims Mutter benannt, die mit einem ihrer Vornamen Amalie hieß.

Und weil sich die Fabrikherren in der wachsenden Industriestadt Weinheim nicht länger hinter dem Adel verstecken wollten, widmeten auch sie ihren Damen öffentliche Anlagen wie den Marionbrunnen der Familie Platz am Aufgang zum ehemaligen Talbahnhof im Birkenauer Tal.

(2021, © www.wnoz.de)