Rückenwind aus Weinheim für den Südweststaat

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Seit Gründung der Bundesrepublik wurde die Neugliederung des Bundesgebiets immer wieder diskutiert. Die einzige gelungene Neugliederung war 1952 der Zusammenschluss der 1945 von den Besatzungsmächte USA und Frankreich geschaffenen Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zum neuen Bundesland Baden-Württemberg. Endgültig wurde die Neugliederung allerdings erst am 7. Juni 1970, als sich in einer erneuten Volksabstimmung 81,9 Prozent der Badener für den Verbleib beim Land Baden-Württemberg und damit gegen die vom Heimatbund Badnerland angestrebte Wiederherstellung des alten Landes Baden aussprachen.

Klar für B-W

In der heutigen Kernstadt Weinheim stimmte vor 50 Jahren eine überwältigende Mehrheit von 93,5 Prozent für den Fortbestand von Baden-Württemberg, nur 6,5 Prozent wünschten sich das alte Baden zurück. In den heutigen Stadtbezirken, die damals noch selbständige Gemeinden waren, gab es ähnlich deutliche Voten für de n Zusammenschluss: Lützelsachsen 93,4 Prozent, Hohensachsen 93,5 Prozent, Oberflockenbach 91,2 Prozent, Rippenweier 92,5 Prozent, Sulzbach 92 Prozent. Nur in Ritschweier schnitten die Altbadener mit 22 Prozent Stimmenanteil besser ab.

Das Ergebnis im damals noch bestehenden Landkreis Mannheim fiel ebenfalls deutlich aus: 91,6 Prozent für Baden-Württemberg, 8,4 Prozent für Baden. Die Wahlbeteiligung lag im Kreis und in Weinheim bei 66 Prozent.

Der Fehler von 1945

Anstoß zum Südweststaat war die 1945 von den Besatzungsmächten willkürlich vollzogene Grenzziehung zwischen amerikanischer und französischer Zone. Ohne Rücksicht auf historische Entwicklungen wurde die Grenzlinie entlang der Autobahn A 8 Karlsruhe-Stuttgart-Ulm gezogen. Sie teilte die bisherigen Länder Baden und Württemberg. Die Spannungen, die diese willkürliche Grenzziehung auslösten, wurden der Motor für eine neue Lösung im Südwesten. Die zentrale Frage dabei war, ob die alten Länder Baden und Württemberg wiederhergestellt werden sollten oder aber ein wirtschaftlich stärkerer und politisch einflussreicherer neuer Südweststaat entstehen sollte. Die Regierungschefs Reinhold Maier (Württemberg-Baden) und Gebhard Müller (Württemberg-Hohenzollern) waren für den Südweststaat, Leo Wohleb (Baden) wollte das alte Land Baden wiederherstellen. Da sich die Regierungschefs auch bei Kalbsnieren und Spätzle auf Burg Hohenheuffen nicht einigen konnten, sollte das Volk entscheiden. In einer rechtlich nicht bindenden Volksbefragung am 24. September 1950 sprachen sich rund 90 Prozent der Württemberger und Hohenzollern für den Südweststaat aus, die Nordbadener befürworteten ihn mit immerhin 57 Prozent, aber knapp 60 Prozent der Südbadener lehnten ihn ab und forderten die Wiederherstellung Badens in den Grenzen des einstigen Großherzogtums. In Weinheim stimmten 7.797 Wähler (74 Prozent) für den Südweststaat und 2.743 (26 Prozent) für Baden.

Heftiger Abstimmungskampf

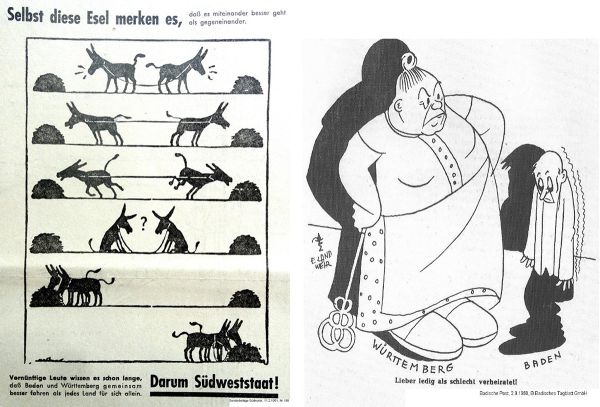

Das ganze Jahr 1951 stand im Zeichen einer regelrechten Propagandaschlacht für und wider die Gründung eines Südweststaates. Die „Arbeitsgemeinschaft der Badener“ warnte mit Bollenhut tragendenden Badenerinnen vor der „Vergewaltigung” Badens und finanzieller Ungleichbehandlung durch die Schwaben. Die „Arbeitsgemeinschaft für die Vereinigung Baden-Württembergs” ließ Lautsprecherwagen durchs Land fahren und pries die wirtschaftliche Stärke der künftigen Partner. Der Weinheimer Bundestagsabgeordnete Richard Freudenberg leitete den Hauptausschuss der Südweststaat-Befürworter und trug als Hospitant der DVP/FDP-Fraktion im Bundestag den Initiativentwurf von 13 württembergischen CDU-Abgeordneten um Kurt Georg Kiesinger mit.

Nach heftigem Abstimmungskampf, in dem man sich nicht schonte, fiel am 9. Dezember 1951 die Entscheidung. Zwar erreichten die Altbadener in Südbaden 62,2 Prozent, doch in den drei anderen Stimmbezirken Nordwürttemberg (93,5 Prozent), Württemberg-Hohenzollern (91,4 Prozent) und Nordbaden (57,1 Prozent) sprachen sich deutliche Mehrheiten für den Zusammenschluss aus. Auf das gesamte Gebiet gesehen gab es eine Mehrheit von 69,7 Prozent für ein neues Bundesland Baden-Württemberg. Hätte man allerdings das Ergebnis nur in Baden gewertet, hätte sich eine Mehrheit von 52,2 Prozent für die Wiederherstellung des separaten Landes baden ergeben.

In Weinheim nahmen 72,7 Prozent der Wahlberechtigten an der Volksabstimmung teil. Rund 70 Prozent stimmten für den Südweststaat, rund 30 Prozent für Altbaden.

Vor dem Tag der Entscheidung hatte sich Richard Freudenberg in einem Wahlaufruf für einen starken Staat im Südwesten ausgesprochen, der Bayern und Nordrhein-Westfalen gleichwertig sein sollte. Am 25. April 1952 wählten die Mitglieder der verfassunggebenden Landesversammlung den DVP-Politiker Reinhold Maier zum Ministerpräsidenten des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg.

Die Vertreter einer badischen Unabhängigkeit, die sich im Heimatbund Badnerland zusammengeschlossen hatten, wollten sich mit der Niederlage in der Volksabstimmung nicht abfinden, beklagten einen Rechtsbruch und sprachen gar von einem „Morbus Badensis”. Sie forderten eine erneute Volksabstimmung und bekamen recht: das Bundesverfassungsgericht gestand dem Heimatbund 1956 zu, dass die badische Bevölkerung in einer nochmaligen Abstimmung über den Verbleib ihrer Heimat im Bundesland Baden-Württemberg entscheiden dürfe, weil ihr Wille durch „die Besonderheiten der politisch-geschichtlichen Entwicklung”, aber auch durch die Trennung des Landes Baden nach 1945 „überspielt” worden sei. Doch erst am 7. Juni 1970 kam es zu einer weiteren Volksabstimmung. Sie wurde zu einem eindrucksvollen Bekenntnis der Badener zum gemeinsamen Land Baden-Württemberg.

Das Ernst-Gutachten

Das Thema Länderneugliederung blieb weiter aktuell. 1970 setzte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher eine Sachverständigen-Kommission ein und berief den früheren Innen-Staatssekretär Professor Dr. Werner Ernst zu ihrem Vorsitzenden. Diesmal war das Ziel der Überlegungen zur Neugliederung, aus zehn Bundesländern fünf oder sechs zu machen. Im Februar 1973 legte die Ernst-Kommission ihr Gutachten vor, dem vor allem in Stuttgart heftig widersprochen wurde, weil ein Modell dem Südwesten empfahl, die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammenzulegen und diesem neuen Mittelweststaat den Rhein-Neckar-Raum mit den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg und dem neuen Rhein-Neckar-Kreis anzugliedern.

Ein zweites Modell sah dagegen die Erweiterung Baden-Württembergs um die Pfalz und das Saarland zu einem vergrößerten Südweststaat vor und das bedeutete das Verbleiben des Rhein-Neckar-Raumes bei Baden-Württemberg. Interessanterweise wurde die Zuordnung von Teilen des südhessischen Kreises Bergstraße zu diesem neuen Südweststaat mit räumlichen Verflechtungen begründet. Ausgenommen vom Anschluss wurden im Ernst-Gutachten die Städte und Gemeinden Bensheim, Einhausen, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels, Zwingenberg und Lorch. Sie sollten bei Hessen verbleiben.

Das Ernst-Gutachten wurde zu den Akten genommen.

© www.wnoz.de, 2020