Schlosspark-Geschichte: Geschenk an Weinheim

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Ursprünglich gab es im Weinheimer Schlossbereich einen „Großen Garten” beim Ulner’schen Adelshof und einen „Kleinen Garten” beim Kurfürstlichen Schloss. Beide waren im Stil des 17. Jahrhunderts als „Französischer Garten” angelegt, mit kunstvoll geschnittenen Gehölzwänden und vermutlich ornamentalen Blumenbeet-Arabesken. Von den Figuren, die sicherlich auch in den Weinheimer Gärten standen, ist heute nur noch eine Diana übrig und eine eiserne Urne auf einem Postament.

Wann die Weinheimer Schlossherren genug hatten von der geometrischen Gartenaufteilung und wann sie sich, nach englischem Vorbild, den Garten wieder mehr als natürliches Gebilde wünschten, ist nicht ganz klar. Man darf aber davon ausgehen, dass die Umwandlung des Schlossgartens zum Landschaftsgarten mit gewundenen Wegen und romantischen Ausblicken am Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte.

Erbin des Ulner’schen Adelshofs auf der Südseite des Obertors war nach dem Aussterben der männlichen Linie des letzten Ulner jüngste Tochter Friederike Philippine geworden. Sie und ihr Ehemann, Eugen Erwin Alexander Reichsgraf von und zu Lehrbach, haben den Garten vor dem Südflügel des heutigen Schlosses wohl grundlegend verändert und es spricht manches dafür, dass die Lehrbachs den genialen Gartenarchitekten Friedrich Ludwig Sckell mit der Neugestaltung beauftragten und sich dabei der Empfehlungen des Birkenauer Freiherrn Wambolt von Umstadt bedienten. Denn zur gleichen Zeit, da Sckell den Schwetzinger Schlosspark anlegte, war er auch in Birkenau, Amorbach und Eulbach tätig.

Zum Landschaftsgarten wurde der Weinheimer Schlosspark also unter den Lehrbachs. Seine heutige Form und Größe aber hat ihm die Gärfin Waldner geben lassen. Nach dem Erwerb des Ulner’schen Adelshofes 1837 und dem Abschluss der Umbauten in ihrem neuen Besitz dürfte Auguste Gräfin Waldner von Freundstein, verwitwete von Berckheim, an die Ausgestaltung des Großen Gartens gegangen sein. Denn sie erwarb Grundstücke und Weinberge in der Nachbarschaft des Schlosses, im Gewann Frauenböhl, am Katzenlauf und am Judenbuckelweg. Auf der schließlich über vier Hektar großen Fläche ließ die Gräfin weitläufige Rasenflächen anlegen und Baumgruppen mit seltenen heimischen und mit ausländischen Bäumen pflanzen. Der neue Schlossgarten wurde mit einer hohen Mauer umgeben, die ihn auch heute noch rahmt. Zu ihren sommerlichen Gartenkonzerten öffnete die Gräfin den Schlosspark auch für die Weinheimer Bürger, wie später ihre Nachkommen an Konfirmations- und Kommunionstagen und zur Fronleichnams-Prozession.

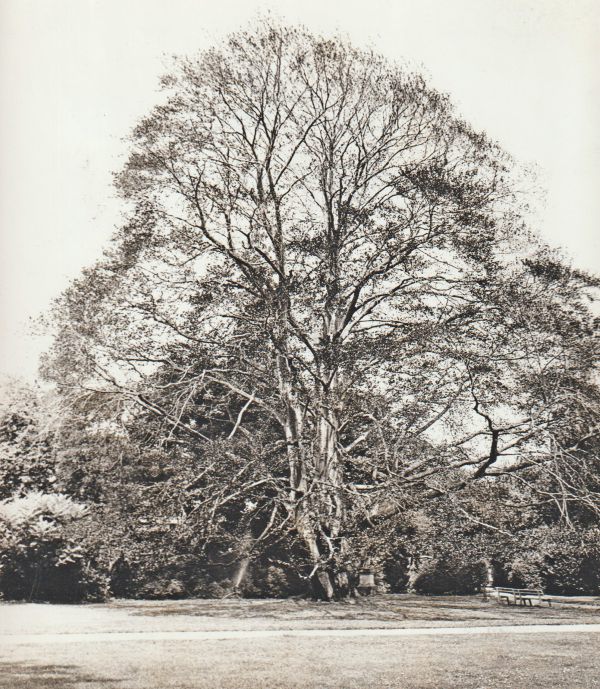

„Dieser Zeit”, schreibt Josef Fresin 1962 in seiner „Geschichte der Stadt Weinheim”, „verdanken wir die große Zeder im Kleinen Garten und die veredelten Blutbuchen im Großen Garten, namentlich aber auch die breiten Rasenflächen, die Übersichtlichkeit und die schönen Ausblicke auf die Burgen”. Das Alter der inzwischen 27 Meter hohen Libanonzeder, die einen Umfang von 5,7 Metern hat, wird vom Staatlichen Forstamt allerdings mit 300 Jahren beziffert. Für den als „größte Zeder Deutschlands” in die Weinheim-Werbung eingegangenen Baum gilt ein Pflanzdatum von 1720 als belegt. Er müsste demnach bereits in kurfürstlicher Zeit gepflanzt worden sein und die letzte Kurfürstin von der Pfalz, Elisabeth Augusta, die 1794 im Weinheimer Schloss starb, müsste ihn gekannt haben.

Vor fast 50 Jahren hat der Hallimasch die Blutbuchen zerstört und auch die kalifornische Krallentanne, einst als städtischer Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt, gibt es nicht mehr im Schlosspark, der dennoch reich bestückt ist mit seltenen Gehölzen. Denn in die großzügige Grundanlage von Sckells hat Christian von Berckheim, Sohn und Erbe der Gräfin Waldner und Schöpfer des Exotenwaldes, eine große Zahl von seltenen Bäumen, Blütensträuchern und Schlingpflanzen aus allen gemäßigten, aber auch aus subtropischen Gebieten der Erde gesetzt. Die wertvollsten unter den damals gepflanzten Bäumen sind der prächtige Gingko, unter dem heute Diana steht, die schlanke Atlaszeder am Südrand, das Roteichen- und das Kastanien-Wäldchen mit den Stechpalmbäumen oder die Rhododendron-Wälle.