Sommertagszug: Kinderfreuden auch in schweren Nachkriegstagen

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Am Sonntag Laetare vor 100 Jahren, am 6. März 1921, fand der erste Sommertagszug nach dem Ersten Weltkrieg statt, vor 75 Jahren schenkte eine private Initiative rund 200 Kindern einen ersten kleinen Sommertagszug nach fünf zuglosen Jahren im Zweiten Weltkrieg – und heuer fällt das große Kinderfest der Corona-Pandemie zum Opfer. Es wird keinen frühlingsbunten Kinderzug durch die Innenstadt geben, keine Blasmusik und keinen tausendfachen Jubelschrei, wenn der Wintermann auf dem Marktplatz in Flammen aufgeht. Weinheim ohne Sommertagszug – das gab es in der fast 120jährigen Geschichte des größten Kinderfestes an der Bergstraße außerhalb der Kriegszeiten ganz selten.

Neue Höhepunkte

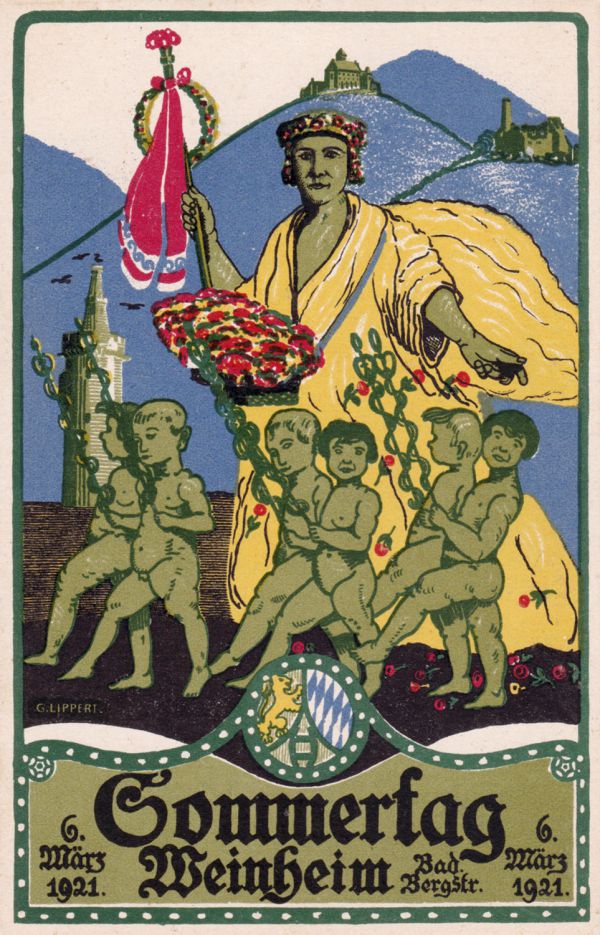

Am 22. März 1914, beim letzten Sommertagszug vor dem Ersten Weltkrieg, hatte das junge Brauchtum neue Höhepunkte erfahren: erstmals wurde der Schneemann auf dem Marktplatz verbrannt und die Sommertagsansprache hatte Premiere. Der rührige Brauchtumspfleger Karl Zinkgräf war der erste Redner. Neu waren damals auch die Plakate, die im Weinheimer Umland auf das Kinderfest aufmerksam machen sollten, und die Sommertagskarte, die fortan davon grüßte. Architekt Georg Lippert hatte sie geschaffen, aber in seinem ersten Entwurf wohl nicht alle Erwartungen erfüllt, denn Bürgermeister Dr. Wettstein vermisste darauf neben der Windeck die junge Wachenburg und wünschte sich bei den steckentragenden Kindern wohl auch freundlichere Mienen. Die endgültige Karte erfüllte beide Wünsche.

Vier lange Jahre gab es danach kein „Schtrieh, schtrah, schtroh“ mehr in der Hauptstraße, doch trotz des Chaos, das dem Krieg folgte, und der bedrückenden sozialen Notstände teilten viele Weinheimer schon 1919 die Meinung von Karl Zinkgräf, man sollte das alte Brauchtum wiederaufleben lassen. Doch Bürgermeister Dr. Wettstein riet davon ab: „Wenn auch der kalte Winter draußen in der Natur bricht, in unseren Herzen wird es dieses Jahr nicht warm werden dürfen“. Zu nahe lagen die unruhigen Tage der Revolution, die auch Weinheim nicht verschont hatte, die Beschlüsse des Arbeiter- und Soldatenrats und die Einrichtung einer bürgerlichen Ordnungswehr zur Unterstützung der Polizei. Noch im selben Jahr 1919 legte Dr. Wettstein, schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder.

„De Summerdag is widder ddo“

Am 6. März 1921 gab es dann wieder einen Sommertagszug in Weinheim, den die Stadtkasse mit einem Zuschuss von 500 Mark unterstützte. Wieder schuf Georg Lippert eine attraktive Festkarte und Lina Sommer, die seit 1911 an der Institutstraße lebende pfälzische Mundartdichterin, reimte begeistert: „De Summerdag is widder do!“.

Kinderzug unterm Hakenkreuz

Ab 1933 begleiteten Hakenkreuzfahnen den Sommertagszug, der nun nicht mehr in der Nördlichen Hauptstraße aufgestellt wurde, sondern in der Adolf-Hitler-Straße, und neben den traditionellen Sommertagsgestalten Storch, Schmetterling, Osterhase, Zwerg und Biene den „Deutschen Frühling“ mit einem „germanischen Frühlingseinzug“ feierte. Am Ende des Zugs marschierte nun eine große Gruppe Jungvolk vom Nordstadt-Fähnlein „Jung Siegfried“ unter dem Motto „Deutsche Jugend besiegt den Winter“.

Noch zweimal vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gab es Sommertagszüge. 1938 wurde der Zug, ohne Rücksicht auf seine historische Entwicklung, eingebettet in das „Erste Volks- und Frühlingsfest“, das am letzten April-Wochenende vier Tage lang in der Obstgroßmarkthalle mit Stadt- und SA-Kapelle, Kresi-Feuerwehrkapelle, dem Verein „Alt Weinheim“ und der Weinheimer Sängerschaft, mit großem Vergnügungspark auf dem Juxplatz, täglicher Burgenbeleuchtung und abschließendem Feuerwerk gefeiert wurde.

Der Sommertag musste warten

Die Verlegung des Sommertagszuges vom traditionellen Sonntag Laetare aufs April-Ende wurde mit der unsicheren Wetterlag im März begründet. Der wahre Grund aber war: im März und bis zum 10. April 1938 waren die „Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“, die Propagandawelle für die Volksabstimmung über den „Anschluss“, die Übertragung der „Führerrede“ auf den Marktplatz und schließlich der Abstimmungstag mit dem „großen Wecken“ der Bevölkerung durch den „Marschtritt der Kolonnen“ (WN) wichtiger als der Sommertagszug: er musste den „Anschluss“ abwarten.

Am 19. März 1939, fünf Monate vor Kriegsbeginn, wurde der Sommertagszug nochmals zum Ausdruck der Lebensfreude. Mit dabei war Franz Josef Heisels Hochrad von 1885, eine Draisine, wie sie um die Jahrhundertwende gefahren wurde. Überraschend unpolitisch war die mit dem Egerländer Marsch eingeleitete Sommertagsrede von Bürgermeister Dr. Bezler mit der Feststellung, dass der Zug ein Defizit von 148.400 RM verursacht hatte.

Im Frühjahr 1946 prägte der Hunger den Weinheimer Alltag, aber selbst in diesen dramatischen Nottagen dachte man ein bisschen an den Sommertagszug. Hauptlehrer Philipp Pflaesterer regte die Wiederbelebung des alten Brauchs an, aber der Gemeinderat winkte ab: es fehlte an allem Material für die Zuggestaltung, vor allem an farbigem Papier. Das sahen die Kinder im Gerberbachviertel allerdings anders: sie wollten ihren Sommertagszug – und sie bekamen ihn auch. Ob er am Sonntag Laetare, dem 31. März 1946, oder am darauffolgenden Sonntag Judica, dem 7. April, stattfand, ist nicht mehr genau zu klären.

„Mer mache en Zug!”

Zur Vorgeschichte gehört die Erinnerung an den Zeitschriftenhändler Wilhelm Schäfer. „Zeitungs-Schäfer“ war in diesen Tagen, da es nur ganz wenige Tageszeitungen mit amerikanischer Lizenz gab, ein wichtiger Mann in Weinheim: wenn man überhaupt eine Zeitung bekommen konnte, dann bei ihm in seinem Laden im Hause Zinkgräf-Schröder (heute Parfümerie Douglas). Schäfer liebte das Gerberbachviertel und seine Menschen. In der Backstube von Bäckermeister Wilhelm Wendel an der Gerbergasse nahm er häufig sein Frühstück ein. Eines Morgens im März 1946 meinte er: „Willem, in zwee Woche is Summerdag, mer mache in de Geberbach en Zug!“. Die Idee war geboren und auch die Hauptrollen waren schnell verteilt. Wendel besorgte, ohne Bezugsscheine, Mehl und Fett für die Sommertagsbrezel, Schäfer Süßstoff, denn Zucker gab es nicht außerhalb der dürftigen Rationen. Nun konnte Wendel Brezeln backen. An buntes Papier für die Sommertagsstecken kam Schäfer ebenfalls ran. Damit konnte Minna Kohl die Stecken schmücken, die die Buben aus dem Kastanienwald holten – alle Haselhölzer wurden damals geplündert.

Zu einem richtigen Sommertagszug gehört aber auch Musik. Wendel und Schäfer wussten Rat. Sie gewannen Bierbrauer und Schlosser Karl Pflästerer (Trompete), Malermeister Heinrich Springer (Tenorhorn) und Kapellmeister Peter Hesse (Tuba) für die musikalische Begleitung des Sommertagszuges, dem Tapezierermeister Johann Mangold einen traditionellen Bestandteil der Vorkriegszüge anfügte: den von ihm selbst gestalteten riesigen Storch. Damit waren die Voraussetzungen für den ersten Sommertagszug nach Kriegsende gegeben und die Gerberbächer nutzten sie in großer Geheimniskrämerei: vierzehn Tage lang waren alle Höfe verschlossen, denn jeder wollte mit einem Wägelchen zum Zug beitragen. Als sich der Zug am Sonntag in Bewegung setzte, waren rund 200 Kinder dabei, denn das Vorhaben hatte sich auch im Prankel und in der Nordstadt herumgesprochen. Alle Kinder erhielten, natürlich kostenlos, einen Stecken und die Brezel, die drei Musiker spielten die Sommertagslieder und die rollenden Beiträge, die in den Höfen entstanden waren, repräsentierten sich überwiegend auf dem Transportgefährt jener Tage: dem „Freidebergs-Kärchel“. Der Fahrradanhänger mit zwei kleinen Rädern und einem quadratischen Kastenaufbau gehörte im ersten Nachkriegsjahr zur Notfertigung, mit der Carl Freudenberg Arbeitsplätze erhielt.

Von der Bäckerei Wendel aus lief der ursprünglich nur fürs Gerberbachviertel geplante Zug über Gerbergasse, Judengasse, Münzgasse, Stadtmühlgasse und Stadtwehrstraße dann doch hinaus auf die Grundelbachstraße und weiter in Richtung Müll. An der damaligen Eckwirtschaft „Zum Odenwald“ bogen die Kinder mit ihren Müttern – viele Väter waren gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft – in die hintere Hauptstraße ab.

Stopp am Plönlein

Am Plönlein wurde der Zug gestoppt: Militärpolizei und Stadtpolizei hielten ihn an, denn er war von der Militärregierung nicht genehmigt. Zunächst wollte die MP die Organisatoren Wendel und Schäfer verhaften wegen der Durchführung einer unangemeldeten Demonstration. Doch dann erklärte Weinheims Polizeichef Hermann Langer, dass es sich beim Sommertagszug um ein uraltes Brauchtum handle. Darauf kam das „okay“ der Militärpolizisten und der Zug konnte über Mittelgasse, Marktplatz, Hauptstraße, Dürrestraße und Grundelbachstraße zur Gerbergasse zurückkehren, häufig fotografiert von Besatzungssoldaten.

Am Sonntag Laetare 1947 fand der erste offiziellle Sommertagszug nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Die Offiziere der Militärregierung klatschten vom Balkon des Alten Rathauses Beifall und die Divisionszeitung der „Railsplitter“ berichtete darüber in Wort und Bild.

(2021, © www.wnoz.de)