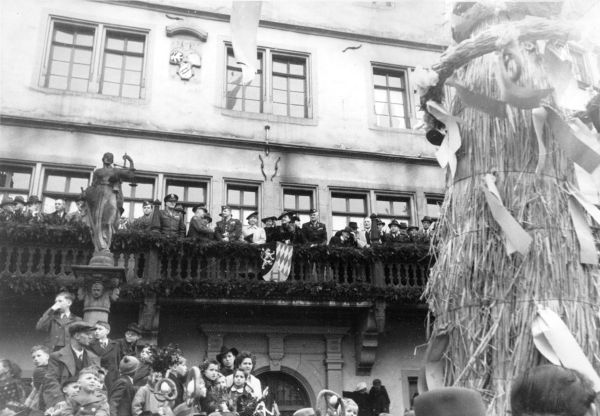

Die Amerikaner klatschten Beifall: Sommertagszug 1947

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Am Sonntag Laetare, 27. März 2022, wird es wieder aus Tausenden von Kinderkehlen klingen: „Schtrieh, shtrah, schtroh, de Summerdag is do“, wenn der erste Sommertagszug nach zweijähriger Corona-Pause vom Petersplatz durch die Innenstadt zum Schlosspark zieht und dem Frühling huldigt durch das Verbrennen des Schneemanns. Seit 120 Jahren wird dieser Brauch in Weinheim gepflegt, zweimal wurde er durch Weltkriege unterbrochen, in den beiden vergangenen Jahren durch die Pandemie. Als Zeichen der Hoffnung in einer trostlosen Zeit kehrten die Sommertagszüge 1921 und 1947 zurück, 2022 soll er das wieder sein.

„Unangemeldete Demonstration”

In den sechs Kriegsjahren zwischen 1940 und 1945 hatte es keine Sommertagszüge gegeben. 1946 wollte sich eine Handvoll Weinheimer nicht damit abfinden, dass die Kinder - trotz aller voraussehbaren Schwierigkeiten – auch im ersten Friedensjahr keinen Sommertagszug haben sollten. Zeitschriftenhändler Wilhelm Schäfer und Bäckermeister Wilhelm Wendel nahmen sich vor: „Wir machen in der Gerber-bach einen Sommertagszug!“. 200 Kinder nahmen daran teil, beschränkten den Zug aber nicht auf die Gassen des Gerberbachviertels, sondern weiteten ihn aus auf die Hauptstraße – und wurden prompt am Plönlein von Militär-polizei und Stadtpolizei gestoppt, denn der Zug war ja nicht genehmigt. Die MP verhaftete die Organisatoren Schäfer und Wendel unter dem Vorwurf der Veranstaltung einer unangemeldeten Demonstration. Doch dann erklärte der Weinheimer Polizeichef Hermann Langer den Amerikanern, dass es sich beim Sommertagszug um ein uraltes kurpfälzisches Brauchtum handle – und die Amerikaner ließen den Zug weiterlaufen.

Ein Jahr später wollte Oberbürgermeister Wilhelm Brück die amerikanische Militärregierung frühzeitig an seiner Seite wissen bei den Vorarbeiten für das große Kinderfest. Im Januar 1947 bildete sich unter Brücks Vorsitz ein städtisches Sommertagskomitee, am 17. Januar bat Brück die Militärregierung um Genehmigung des Sommertagszugs. Die Amerikaner sperrten sich lange, anerkannten letztlich aber Brücks Argument, dass die Kinder an dem Unglück, das über die Menschheit gekommen war, schuldlos seien, und stimmten der Durchführung des Sommertagszuges am 23. März 1947 zu.

Ein Berg von Problemen

Mit dem „Yes” der Amerikaner war es nach dem schrecklichen Hungerwinter 1946/47 freilich nicht getan. Davon erzählte Wilhelm Brück, inzwischen Ehrenbürger seiner Wahlheimat Weinheim, 1966 in einem Gespräch mit den „Weinheimer Nachrichten“: unüberwindbar scheinende Schwierigkeiten stellten die Durchführung des ersten Nachkriegs-Sommertagszuges immer wieder in Frage.

Eine Umfrage in den Weinheimer Fachgeschäften ergab, dass nur noch spärliche Reste vom bunten Glanzpapier für das Steckenbasteln vorhanden waren. Ergebnislos verliefen auch Nachfragen bei Papierhandlungen und Papierfabriken in der näheren und weiteren Umgebung. Dieses Papier durfte und konnte damals nicht hergestellt werden. Ohne Buntpapier und ohne bunte Sommertagsstecken aber war ein Sommertagszug nicht denkbar. Da rettete eine Mannheimer Papiergroßhandlung die Situation. Sie „kompensierte“, wie das damals üblich war, bei der Zellstofffabrik Waldhof andere gesuchte Waren gegen einige tausend Bogen Buntpapier und stellte diese der Stadtverwaltung Weinheim zur Verfügung. Dabei handelte es sich allerdings nicht um das ansonsten verwendete Glanzpapier, sondern um quadratische Bogen in vier matten Farben, die ursprünglich wohl für die Chemie hergestellt worden waren. Das aber war damals unwichtig.

Eine der leichtesten Aufgaben leisteten die Stadtarbeiter: sie schlugen Sommertagsstecken im Stadtwald. Aber woher sollten die Eier für den Stecken kommen? Eier gab es damals im Handel nur auf Sonderzuteilung und dann meist auch nur ein Ei pro Person. Deshalb waren beim Sommertagszug 1947 nur die Sommertagsstecken mit einem Ei geschmückt, die in Haushalten mit Hühnerhaltung gebastelt worden waren. Alle anderen Steckenträger mussten sich mit Buntpapier und Buchssträußchen zufriedengeben – und taten das auch.

Damit die Kinder aber nicht auch noch auf die traditionelle Brezel verzichten mussten, wies Oberbürgermeister Brück die städtische Wirtschaftsstelle an, den Weinheimer Bäckereien Weißmehl in bescheidenen Mengen zuzuweisen, damit Brezeln für den Sommertagsstecken gebacken werden konnten. Weißmehl, daran darf man erinnern, gab es damals nur für Kranke oder über Freunde, die bei den Amerikanern arbeiteten.

Ein Tag zum Freuen

Am Sonntag Laetare 1947 strahlten nicht nur Kinderaugen, auch die Sonne lachte aus einem wolkenlos blauen Himmel – ein Tag zum Freuen. Eine unübersehbare Menschenmenge strömte nach Weinheim und in die Innenstadt. Viele der 4.000 damals in Weinheim lebenden Besatzungsangehörigen standen in den Straßen, die der Zug passierte, klatschten den Kindern Beifall und fotografierten das bunte Fest. Dieser Frühlingsbeginn, so erinnerte sich Wilhelm Brück 19 Jahre später, erschien ihm symbolträchtig: „Viel Schreckliches und Grausames, Altes und Kaltes schien überwunden. Eine neue Zeit war angebrochen. Neues Hoffen und Wünschen, geheimes Sehnen nach einer besseren Welt erwachte in den Herzen der Menschen, die an diesem heiteren Tag alle Alltagssorgen vergessen konnten”.

Am Sonntag Laetare, 27. März 2022, wird es wieder aus Tausenden von Kinderkehlen klingen: „Schtrieh, shtrah, schtroh, de Summerdag is do“, wenn der erste Sommertagszug nach zweijähriger Corona-Pause vom Petersplatz durch die Innenstadt zum Schlosspark zieht und dem Frühling huldigt durch das Verbrennen des Schneemanns. Seit 120 Jahren wird dieser Brauch in Weinheim gepflegt, zweimal wurde er durch Weltkriege unterbrochen, in den beiden vergangenen Jahren durch die Pandemie. Als Zeichen der Hoffnung in einer trostlosen Zeit kehrten die Sommertagszüge 1921 und 1947 zurück, 2022 soll er das wieder sein.

„Unangemeldete Demonstration”

In den sechs Kriegsjahren zwischen 1940 und 1945 hatte es keine Sommertagszüge gegeben. 1946 wollte sich eine Handvoll Weinheimer nicht damit abfinden, dass die Kinder - trotz aller voraussehbaren Schwierigkeiten – auch im ersten Friedensjahr keinen Sommertagszug haben sollten. Zeitschriftenhändler Wilhelm Schäfer und Bäckermeister Wilhelm Wendel nahmen sich vor: „Wir machen in der Gerber-bach einen Sommertagszug!“. 200 Kinder nahmen daran teil, beschränkten den Zug aber nicht auf die Gassen des Gerberbachviertels, sondern weiteten ihn aus auf die Hauptstraße – und wurden prompt am Plönlein von Militär-polizei und Stadtpolizei gestoppt, denn der Zug war ja nicht genehmigt. Die MP verhaftete die Organisatoren Schäfer und Wendel unter dem Vorwurf der Veranstaltung einer unangemeldeten Demonstration. Doch dann erklärte der Weinheimer Polizeichef Hermann Langer den Amerikanern, dass es sich beim Sommertagszug um ein uraltes kurpfälzisches Brauchtum handle – und die Amerikaner ließen den Zug weiterlaufen.

Ein Jahr später wollte Oberbürgermeister Wilhelm Brück die amerikanische Militärregierung frühzeitig an seiner Seite wissen bei den Vorarbeiten für das große Kinderfest. Im Januar 1947 bildete sich unter Brücks Vorsitz ein städtisches Sommertagskomitee, am 17. Januar bat Brück die Militärregierung um Genehmigung des Sommertagszugs. Die Amerikaner sperrten sich lange, anerkannten letztlich aber Brücks Argument, dass die Kinder an dem Unglück, das über die Menschheit gekommen war, schuldlos seien, und stimmten der Durchführung des Sommertagszuges am 23. März 1947 zu.

Ein Berg von Problemen

Mit dem „Yes” der Amerikaner war es nach dem schrecklichen Hungerwinter 1946/47 freilich nicht getan. Davon erzählte Wilhelm Brück, inzwischen Ehrenbürger seiner Wahlheimat Weinheim, 1966 in einem Gespräch mit den „Weinheimer Nachrichten“: unüberwindbar scheinende Schwierigkeiten stellten die Durchführung des ersten Nachkriegs-Sommertagszuges immer wieder in Frage.

Eine Umfrage in den Weinheimer Fachgeschäften ergab, dass nur noch spärliche Reste vom bunten Glanzpapier für das Steckenbasteln vorhanden waren. Ergebnislos verliefen auch Nachfragen bei Papierhandlungen und Papierfabriken in der näheren und weiteren Umgebung. Dieses Papier durfte und konnte damals nicht hergestellt werden. Ohne Buntpapier und ohne bunte Sommertagsstecken aber war ein Sommertagszug nicht denkbar. Da rettete eine Mannheimer Papiergroßhandlung die Situation. Sie „kompensierte“, wie das damals üblich war, bei der Zellstofffabrik Waldhof andere gesuchte Waren gegen einige tausend Bogen Buntpapier und stellte diese der Stadtverwaltung Weinheim zur Verfügung. Dabei handelte es sich allerdings nicht um das ansonsten verwendete Glanzpapier, sondern um quadratische Bogen in vier matten Farben, die ursprünglich wohl für die Chemie hergestellt worden waren. Das aber war damals unwichtig.

Eine der leichtesten Aufgaben leisteten die Stadtarbeiter: sie schlugen Sommertagsstecken im Stadtwald. Aber woher sollten die Eier für den Stecken kommen? Eier gab es damals im Handel nur auf Sonderzuteilung und dann meist auch nur ein Ei pro Person. Deshalb waren beim Sommertagszug 1947 nur die Sommertagsstecken mit einem Ei geschmückt, die in Haushalten mit Hühnerhaltung gebastelt worden waren. Alle anderen Steckenträger mussten sich mit Buntpapier und Buchssträußchen zufriedengeben – und taten das auch.

Damit die Kinder aber nicht auch noch auf die traditionelle Brezel verzichten mussten, wies Oberbürgermeister Brück die städtische Wirtschaftsstelle an, den Weinheimer Bäckereien Weißmehl in bescheidenen Mengen zuzuweisen, damit Brezeln für den Sommertagsstecken gebacken werden konnten. Weißmehl, daran darf man erinnern, gab es damals nur für Kranke oder über Freunde, die bei den Amerikanern arbeiteten.

Ein Tag zum Freuen

Am Sonntag Laetare 1947 strahlten nicht nur Kinderaugen, auch die Sonne lachte aus einem wolkenlos blauen Himmel – ein Tag zum Freuen. Eine unübersehbare Menschenmenge strömte nach Weinheim und in die Innenstadt. Viele der 4.000 damals in Weinheim lebenden Besatzungsangehörigen standen in den Straßen, die der Zug passierte, klatschten den Kindern Beifall und fotografierten das bunte Fest. Dieser Frühlingsbeginn, so erinnerte sich Wilhelm Brück 19 Jahre später, erschien ihm symbolträchtig: „Viel Schreckliches und Grausames, Altes und Kaltes schien überwunden. Eine neue Zeit war angebrochen. Neues Hoffen und Wünschen, geheimes Sehnen nach einer besseren Welt erwachte in den Herzen der Menschen, die an diesem heiteren Tag alle Alltagssorgen vergessen konnten”.