Kommissar Computer übernahm die Verkehrssteuerung

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Am 14. Oktober 1970 wurde Weinheim als erste deutsche Mittelstadt gefeiert, die über einen Verkehrsrechner verfügen konnte. Nach den Großstädten Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg war Weinheim zugleich die vierte badische Stadt, die Kommissar Computer die Steuerung der Verkehrsströme übertrug. Das wollte etwas heißen im Regierungsbezirk Nordbaden, der zu dieser Zeit im Ruf stand, über den höchsten Stand der Signaltechnik im Bundesgebiet zu verfügen. Verkehrs- und Straßen-bauexperten äußerten sich bei der symbolischen Inbetriebnahme des Verkehrsrechners an jenem 14. Oktober 1970 denn auch höchst anerkennend darüber, dass Weinheim schon 1968 – vier Jahre nach dem Einsatz des ersten deutschen Verkehrsrechners in Berlin – mit dem Straßenbauamt Heidelberg und der OEG in dem Entschluss zusammengefunden hatte, die in seinem Stadtgebiet laufenden Verkehrs-Lichtsignalanlagen mit einer modernen elektronischen Zentralsteuerung auszurüsten.

Verkehrsprobleme haben Weinheim zu allen Zeiten begleitet und belastet. Da lag – und liegt bis heute – vor allem daran, dass die Stadt ein bedeutender Verkehrsknoten in Nord-Süd- und in West-Ost-Richtung ist. Im Postknoten – nach den Standorten des ehemaligen Kaiserlichen Postamtes und später der Dienststellen von Reichspost und Bundespost bis heute so genannt – kreuzten sich bis zum Bau der Westtangente die B 3 auf der historischen Trasse der Fernstraße Frankfurt-Heidelberg und die B 38, die Mannheim mit dem Odenwald verbindet.

1956 die erste Ampel

Noch 1912 hatte es genügt, den schienengleichen Übergang über die Main-Neckar-Bahn aus der unteren Bahnhofstraße zur Mannheimer Straße (heute Viernheimer Straße) zu schließen und den Ost-West-Verkehr kreuzungsfrei über die neue Mannheimer Brücke (heute OEG-Brücke) zu leiten. Aber damals ging es um maximal 200 Fahrzeuge täglich, die den Brückenneubau begründeten, während es nach dem Zweiten Weltkrieg und den Jahren des Wirtschaftswunders bereits 14.000 Fahrzeuge waren, die die Erweiterung der mit nur neun Metern Fahrbahnbreite völlig überforderten OEG-Brücke in den Jahren 1955 bis 1957 dringend notwendig machten. Im Rahmen der Brücken-Verbreiterung auf vier Fahrspuren und insgesamt 28 Meter wurden auch die Verkehrsverhältnisse im Postknoten neu geordnet. 1956 wurde hier Weinheims erste Lichtsignalanlage installiert. Sie war auf ein Maximum von 18.000 PKW-Einheiten ausgelegt und musste auch 1970 damit noch zurechtkommen, als schon 35.000 Fahrzeuge täglich über den Knotenpunkt rollten, der in diesem Jahr mit der Freigabe des Main-Neckar-Schnellwegs, der heutigen A 5 eine zusätzliche Aufgabe erhielt: bei Stauungen auf der Autobahn den Umleitungsverkehr aufzunehmen und zu lenken.

VSR 3000 sollte helfen

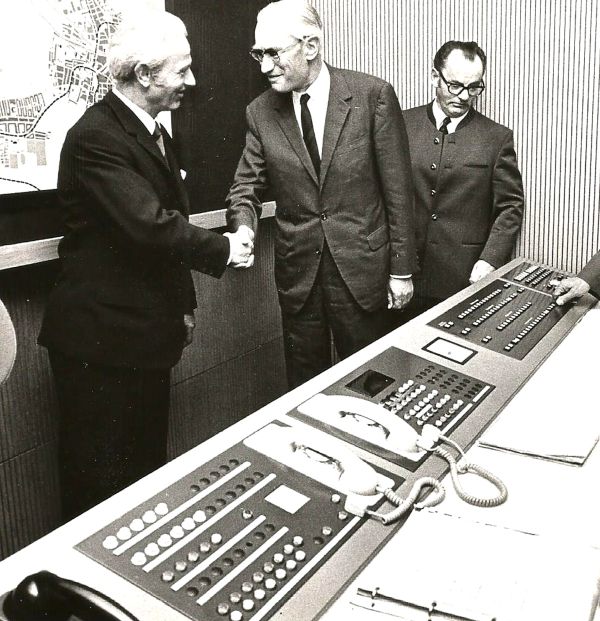

Das alles bedeutete eine starke Belastung der innerstädtischen Straßen und verlangte eine straff koordinierte Verkehrsregelung. Sie er-warteten Kommunalpolitiker, Verkehrsplaner und Straßenbauer von dem Verkehrsrechner VSR 3000 von Siemens, der vor 50 Jahren im Dienstgebäude des Polizeireviers Weinheim am Hauptbahnhof vom Ersten Bürgermeister Hermann Reibel und Landespolizei-Präsident Gerecke mit Knopfdruck in Betrieb gesetzt wurde. An ihn konnten bis zu 20 Kreuzungen mit insgesamt 250 Signalgruppen angeschlossen werden. Für die Bewältigung der unterschiedlichen Verkehrsbelastungen auf Weinheims Straßen standen zwölf Signalprogramme zur Verfügung, mit denen die Signalgruppen auf den Kreuzungen gesteuert werden konnten. Das Weinheimer Ampelprogramm richtete sich damals streng nach der Uhr, es war zeitlich vorgegeben und schaltete automatisch, gleichgültig, was auf den Straßen los war.

Die Väter der neuen elektronischen Zentrale versprachen sich eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbeziehungen in Weinheim und wandten dafür 700.000 DM auf: Rechner 400.000 DM, umfangreiche Kabelverlegungen 270.000 DM, Raumausstattung am „Arbeitsplatz” des Rechners 30.000 DM. In die Kosten teilten sich Bund, Land, Kreis und Stadt.

Neuer Partner ELSA

Am 14. Oktober 1970 waren von den achtzehn Verkehrsknotenpunkten in Weinheim acht an die elektronische Zentralsteuerung angeschlossen. Vorerst genügte diese erste Ausbaustufe den aktuellen Anforderungen, doch man war sich schon damals einig, dass in der nächsten Ausbaustufe der Rechner um eine verkehrs-abhängige Programmauswahl erweitert werden sollte. Die kommunalen Finanzprobleme der folgenden Jahre sorgten indes dafür, dass der Dienstantritt von ELSA (Abkürzung für Elektronische Signalprogrammauswahl) erst Mitte Mai 1979 erfolgte. Er wurde mit einem Aufwand von zwei Millionen DM vorbereitet, in dessen Finanzierung sich Bund, Land, Stadt und OEG teilten.

Bis 1979 war es nur möglich, über die Wochenautomatik mit fest eingestellten Tageszeiten ein bestimmtes Signalprogramm für alle Weinheimer Lichtsignalanlagen zu schalten, unabhängig davon, ob diese Programme dem tatsächlichen Verkehrsbedarf entsprachen oder nicht. Fortan sollte sich der Verkehr selbst aus den zwölf in den Verkehrsrechner eingespeisten Signalprogrammen das bestmögliche aussuchen. Dafür wurden in den leistungsbestimmenden Knotenpunktzufahrten des Stadtgebiets 30 Induktionsschleifen eingebaut, die als Detektoren eine ständige Verkehrszählung veranlassen und auch einen entstehenden Fahrzeugstau erfassen und melden sollten.

ELSA könne sogar noch mehr, schwärmte Diplom-Ingenieur Rolf Hurrle, vom Regierungspräsidium Karlsruhe und vom Straßenbauamt Heidelberg mit den Vorarbeiten beauftragter Verkehrsplaner: ELSA könne festlegen, welche Verkehrsströme längere Grünphasen erhalten, etwa im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr, im Sonntags- und im Ausflugs-verkehr. Der Probebetrieb habe allerdings gezeigt, dass die B 38 im Birkenauer Tal die Fahrzeugmassen nicht mehr verkraften könne. Deshalb müsse es hier zu einem Ausbau kommen, mahnte der Verkehrsplaner. An 20 Jahre, die bis zur Freigabe des Saukopftunnels vergingen, dachte Hurrle aber wohl nicht. Aber er schwärmte noch einmal vom Zwei-Millionen-Projekt Verkehrsrechner plus ELSAa plus Lichtsignalanlagen: „In Baden ohne Beispiel!” Zwar gebe es in einigen Städten größere Verkehrsrechner, aber die verkehrsabhängige Programmauswahl sei nirgendwo anders so umfangreich.

© www.wnoz.de, 2020