Die Geschichte der Wachenbergstraße, Weinheims schönster Panoramastraße

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Viele Wege führen zum Wachenberg: jahrhundertealte Hohlwege, vom Regen ausgeschwemmt und von Kühen und Schweinen auf dem Weg zur Waldweide getreten, geschotterte Holzwege, über die Wachenberg-Bäume abtransportiert wurden, und sanfte Waldwege für Spaziergänger und Wanderer, die von allen Seiten zum Wachenberg und zur Wachenburg führen. Lang war ein Schotterweg die einzige Möglichkeit, höhere Regionen mit einem Fahrzeug zu erreichen. Er begann bei der Fuchs’schen Mühle im Birkenauer Tal und führte durch den Steinbruch des Porphyrwerks bergwärts. Die heutige Wachenbergstraße ist erst 90 Jahre alt, aber seit 19334 ist sie eine einzigartige Panoramastraße: in jeder ihrer vielen Kurven öffnen sich neue Ausblicke.

Die Verkehrserschließung des Wachenbergs hat viel mit dem Bau der Wachenburg zu tun, die vor hundert Jahren Weinheim zur Zweiburgenstadt gemacht hat. Und auch mit der Geschichte des Weinheimer Senioren Convents (WSC). Der 1863 in Frankfurt von Corps aus Karlsruhe, Hannover, Zürich und Stuttgart gegründete „Allgemeine Senioren Convent“ (ASC) tagte 1864 erstmals in Weinheim, das etwa in der Mitte zwischen Hannover und Zürich liegt, und nannte sich fortan „Weinheimer Senioren Convent”. Ab 1889 beschäftigte sich der Dachverband von Corps an Technischen Hochschulen mit der Suche nach einem Gelände, auf dem er seinen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 gefallenen Mitgliedern ein Ehrenmal errichten konnte. Zur gleichen Zeit wurde in Weinheim das Kaiser- und Kriegerdenkmal vor der damaligen Klosterkirche am Marktplatz (heute St. Laurentius) geplant. Der zwischen Bürgermeister Heinrich Ehret und dem WSC-Sprecher Paul Wever (Hannover) diskutierte Gedanke, am Kaiser- und Kriegerdenkmal der gefallenen Studenten mit einer eigenen Namenstafel zu gedenken, kam jedoch nicht zum Tragen, weil der WSC nun das Ehrenmal mit einem Festplatz für die jährliche Tagung verbinden wollte.

Wachenberg statt Windeck

Dafür bot sich 1896 die in den Besitz des Großherzogtums Baden übergegangene Burgruine Windeck an. Die großherzogliche Domänendirektion hatte die Pläne des WSC bereits gebilligt, als kurz vor Baubeginn Großherzog Friedrich I. von Baden die Windeck an den inzwischen in den Grafenstand erhobenen Freiherrn Siegmund Theodor von Berckheim verkaufte. Und der wollte keine zusätzlichen Bauten auf dem Burgareal. Die neuerliche Bauplatzsuche brachte 1903 eine die Windeck um 100 Meter überragende Porphyrnase am Wachenberg ins Gespräch, auf der die Stadt Weinheim einen Aussichtsturm und eine Schutzhütte errichten wollte. Am Ende der Verhandlungen zwischen der Weinheimer Alte Herren Vereinigung (heute Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten/WVAC), der Stadt Weinheim und der Gemeinde Leutershausen, auf deren Gemarkung der neue Bauplatz lag, stand ein Erbbaurechtsvertrag, der die WAHV zur Errichtung einer Burganlage auf dem Wachenberg verpflichtete. Aus 14 Entwürfen wurde 1906 der Plan des Karlsruher Architekten Professor Artur Wienkoop ausgewählt, 1907 wurde der Grundstein für den Bergfried mit der Ehrenhalle und den Festplatz gelegt. Baustein wurde der Porphyr, der aus dem nahen Steinbruch von einer Lorenbahn herangebracht wurde.

Verpflichtung zum Straßenbau

In einem 1908 zwischen der Stadt Weinheim und der WAHV abgeschlossenen Vertrag heißt es unter anderem: „Besonderer Wert muss auf einen besseren Ausbau der Wege zur Wachenburg gelegt werden“ und im Vertrag über ihre Instandhaltung und Bewirtschaftung wurde 1912 bestimmt: „Für die gute Unterhaltung und den besseren Ausbau der Wege zur Wachenburg wird der Gemeinderat dauernd sorgen”. Die Verpflichtung der Stadt zum Bau eines guten Fahrwegs über die Windeck zur Wachenburg war dann auch Bestandteil des Erbbauvertrags, den der Bürgerausschuss am 13.Juli 19121 einstimmig billigte.

Angst vor Staubwolken

WAHV-Vorsitzender Aute Bode, Bauherr auf der Wachenburg und dafür Weinheimer Ehrenbürger, erinnerte 1919 an diese Verträge und regte an, den neuen Fahrweg zur Wachenburg im Rahmen von Notstandsarbeiten, einem Programm der wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge, herzustellen, doch Weinheims damaliger Bürgermeister Dr. Karl Alexander Wettstein winkte ab: es bestehe keine Neigung zum Bau dieser Straße. Bis 1924 ruhte die Angelegenheit. Angesichts stetig steigender Arbeitslosenzahlen erinnerte man sich ihrer wieder und Vermessungsrat Karl Karcher legte den Entwurf einer Straßenplanung vor, wurde aber in einer öffentlichen Veranstaltung heftig bekämpft, weil die Straße ein Luxusobjekt sei, weil die Spaziergänger bei der Bewunderung der Blütenpracht des Frühlings durch den Autoverkehr in Staubwolken gehüllt würden, weil gerade die ertragsreichsten Pfirsich- und Kirschbäume dem Straßenbau zum Opfer fallen müssten, und weil das Landschaftsbild verschandelt würde. Karchers Pläne verschwanden in der Schublade.

Erst vier Jahre nach diesen Bürgerprotesten wurde das inzwischen leicht korrigierte, in der Linienführung aber unveränderte Projekt dem Gemeinderat erneut vorgelegt. Am 8. Februar 1929 genehmigte der Bürgerausschuss mit 43:20 Stimmen bei sechs Enthaltungen den Straßenbau zur Wachenburg und legte den Kostenrahmen auf 350.000 Reichsmark fest. Hinter diesem Beschluss stand allerdings weniger die Verpflichtung aus den Verträgen der Vorkriegszeit, sondern vielmehr die Sorge um die ständig steigende Zahl von Erwerbslosen. Einer großen Zahl von ihnen konnte mit dem Straßenbau eine längere Arbeits- und Verdienstmöglichkeit geschaffen werden. Überdies sollte mit den neuen Straßen am Westhang des Wachenbergs ein bevorzugtes Baugebiet für 120 Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Da gleichzeitig die heutige Dürrestraße gebaut werden sollte, sahen Weinheims Stadtväter bereits die für den Fremdenverkehr bedeutsame Direktverbindung Bahnhofstraße-Wachenburg und darüber hinaus „die unmittelbare Verbindung von der großen Fernstraße Hamburg-Frankfurt-Basel (HaFraBa) zur Wachenburg”.

Wirtschaftliche und taktische Gründe veranlassten Weinheims Oberbürgermeister Joseph Huegel (1876-1947l, die neue Straße von der Wachenburg nach unten bauen zu lassen. Einmal wegen der Nähe zum Baumaterial Porphyr, das man leichter talwärts schaffte, zum andern wegen der wechselnden Machtverhältnisse im Bürgerausschuss und wegen der schwierigen Finanzlage der Stadt. Einer kurz vor der Vollendung stehenden Straße, glaubte Huegel, werde man auch in finanziell schwierigen Zeiten den letzten Zuschuss nicht verweigern. Der OB, selbst Weinheimer Corpsstudent, sah das richtig: die Straße konnte nur in Abschnitten gebaut werden. Der erste, 1,1 Kilometer lange Bauabschnitt wurde im November 1929 beendet, dann gab es bis 1931 keine Reichs- und Landeszuschüsse mehr. Zwischenzeitlich wollte man deshalb die bis zur oberen Zufahrt zum Porphyrwerk fertiggestellte Straße auf der alten Verbindung durch den Steinbruch ins Birkenauer Tal weiterführen, doch im März 1931 sprach der Gemeinderat das entscheidende Ja zum Weiterbau der Straße bis zum Grundelbach. Vom Essigpfad aus erhielt sie eine Querverbindung zur Windeck. Am 20. August 1931 wurden weitere 5.500 Tagewerke für den im Juli 1932 fertiggestellten zweiten Bauabschnitt bis zur Friedhofskurve am Dietersklingen genehmigt und ab Frühjahr 1933 wurde an der Schlussstrecke bis zur Einmündung in die Grundelbachstraße gearbeitet. „Weinheims Beitrag zum Arbeitsbeschaffungsprogramm des Führers“ nannten die Nationalsozialisten den letzten Abschnitt des lange vor ihrer „Machtergreifung“ diskutierten und gestarteten Projekts.

Wirtschaftliche und taktische Gründe veranlassten Weinheims Oberbürgermeister Joseph Huegel (1876-1947l, die neue Straße von der Wachenburg nach unten bauen zu lassen. Einmal wegen der Nähe zum Baumaterial Porphyr, das man leichter talwärts schaffte, zum andern wegen der wechselnden Machtverhältnisse im Bürgerausschuss und wegen der schwierigen Finanzlage der Stadt. Einer kurz vor der Vollendung stehenden Straße, glaubte Huegel, werde man auch in finanziell schwierigen Zeiten den letzten Zuschuss nicht verweigern. Der OB, selbst Weinheimer Corpsstudent, sah das richtig: die Straße konnte nur in Abschnitten gebaut werden. Der erste, 1,1 Kilometer lange Bauabschnitt wurde im November 1929 beendet, dann gab es bis 1931 keine Reichs- und Landeszuschüsse mehr. Zwischenzeitlich wollte man deshalb die bis zur oberen Zufahrt zum Porphyrwerk fertiggestellte Straße auf der alten Verbindung durch den Steinbruch ins Birkenauer Tal weiterführen, doch im März 1931 sprach der Gemeinderat das entscheidende Ja zum Weiterbau der Straße bis zum Grundelbach. Vom Essigpfad aus erhielt sie eine Querverbindung zur Windeck. Am 20. August 1931 wurden weitere 5.500 Tagewerke für den im Juli 1932 fertiggestellten zweiten Bauabschnitt bis zur Friedhofskurve am Dietersklingen genehmigt und ab Frühjahr 1933 wurde an der Schlussstrecke bis zur Einmündung in die Grundelbachstraße gearbeitet. „Weinheims Beitrag zum Arbeitsbeschaffungsprogramm des Führers“ nannten die Nationalsozialisten den letzten Abschnitt des lange vor ihrer „Machtergreifung“ diskutierten und gestarteten Projekts.

Gesamtkosten 400.000 Reichsmark

Insgesamt wurden 380.000 Tagewerke für die 2,7 Kilometer lange Wachenbergstraße und die Verbindung zur Windeck geleistet. 400.000 RM kostete das Projekt. Zuschüsse gab es vom badischen Staat, der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten und vom Landesarbeitsamt. An der Stadtkasse blieben letztlich 221.000 RM hängen.

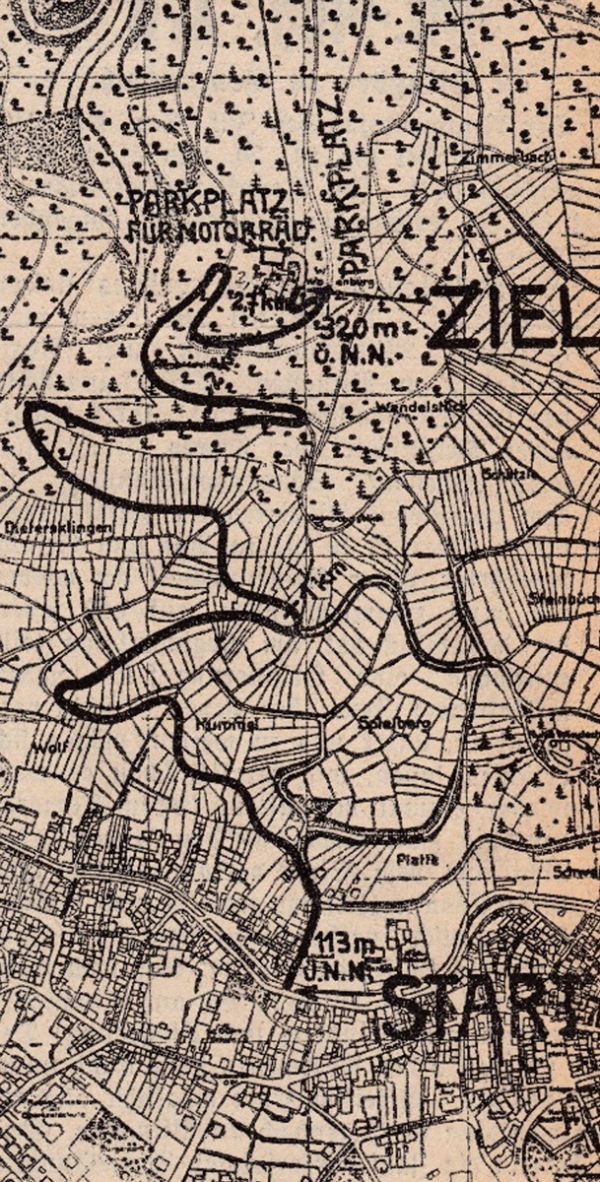

Am Himmelfahrtstag 1934 wurde die neue Straße mit großem national-sozialistischemn Pomp eingeweiht. 15.000 Menschen nahmen daran teil, darunter ein Ehrenausschuss mit der gesamten lokalen NS-Prominenz und mehrere Minister der badischen Regierung, die das mit der Straßenfreigabe verbundene 1. Wachenbergrennen von der Tribüne an der Kurve bei der Abzweigung der Windeck-Verbindung aus verfolgten. Seitdem heißt die langgezogene Linkskurve „Regierungskurve“.

Ende schon 1938

Die Wachenbergrennen konnten sich keinen festen Platz im Kalender der deutschen Bergprüfungen sichern. Dafür war die Rennstrecke vom einstigen Hotel „Rebstöckl“ zum Wachenburg-Parkplatz zu kurz und den Rennfahrern fehlte bei den Einzelstarts der Nervenkitzel der Duelle. Dennoch hatten die vier Rennen zwischen 1934 und 1938 stets starke Meldeergebnisse und prominente Starter wie Hermann Lang (Bad Cannstatt), der als Deutscher Seitenwagenmeister nach Weinheim kam und später Europameister im legendären Mercedes-Silberpfeil wurde, oder den Bugatti-Piloten Ernst von Delius (Berlin), später als Teamkamerad von Bernd Rosemeyer und Hans Stuck bei Auto-Union sehr erfolgreich. Der Streckenrekord auf der Wachenbergstgrecke steht seit 1938 bei 61,30 km/h, aufgestellt von dem Pirmasenser Lizenzfahrer Joa.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das Wachenbergrennen als internationale Motorsportveranstaltung eine kurzzeitige Wiederbelebung. Der AvD-Club Bergstraße und der amerikanische Heidelberg Sport Touring Club veranstalteten auf der Wachenbergstraße 1957 zwei Bergprüfungen für Tourenwagen und Grand Tourisme Wagen. Gestartet wurden die DKW, Borgward, Simca und Opel-Kapitän, die Alfa Romeo, Porsche Carrera und Mercedes 300 vor der Regierungskurve.

Neue Straßennamen

Die Wachenbergstgraße erhielt noch vom letzten demokratisch gewählten Gemeinderat, der ja auch die Entscheidungen zu ihrem Bau traf, ihren Namen. Er änderte 1932 auch die bisherigen Straßennamen Obere Wachenbergstraße in Neuer Burgweg, Untere Wachenbergstraße in Straße Am Schlossberg und Lösshohl in Alter Burgweg. Der Straßenneubau am Wachenberg wurde 1936/37 auch der Anlass für den Ausbau der Horst-Wessel-Straße (heute Kantstraße), der Schlageterstraße (heute Hegelstraße) und der Wolsgasse. Hier entstanden in den letzten Friedensjahren die Häuser, die nach Kriegsende von den Amerikanern als erste beschlagnahmt wurden und den Wachenberg zum größten US-Stadtteil in Weinheim machten. Glück hatten die Besitzer der ältesten, vor dem Straßenbau bereits entstandenen Gebäude, wenn sie im Bad nur eine Wanne und einen Ofen stehen hatten. Denn ein Haus ohne Dusche war für die amerikanischen Offiziersfamilien uninteressant. Das hatten sie ja schon 1944/45 während der Bombenangriffe auf Mannheim auf Tausenden Flugblättern angekündigt: „Die Bergstraße werden wir schonen, da wollen wir später wohnen“.

Dürrestraße und Himmelsleiter

1934 erfüllte sich mit der Verkehrsübergabe der neuen Dürrestraße und der Treppenanlage (Voksmund: Himmelsleiter) zwischen dem Dürreplatz und der Grundelbachstraße ein weiterer Wunsch. Schon 1927 wurde eine fußläufige Verbindung zwischen Hauptstraße und Grundelbachstraße geplant, denn bislang führte nur ein Fußweg durch den Schulgarten der Dürreschule hinab. 1933 wurde das Projekt ins Arbeitsbeschaffungsprogramm aufgenommen und 1934 verwirklicht. Die neue Straße erhielt den Namen von Professor Eduard Dürre, die bisherige Dürrestraße an der Friedrichschule wurde in Steubenstraße umbenannt.

© www.wnoz.de, 2024