Woolworth: „Die Wulle” war Teil der Einkaufsstadt

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

„Hoscht schun g‘heert, dass beim friehere Birkemeier en neii Wulle uffmacht? ”, fragt die Bas Greth den Vetter Philp auf dem Windeckplatz und eröffnet damit ein Gespräch über die erste Weinheimer „Wohlwert”-Verkaufsstelle, die zehn Jahre lang, zwischen 1928 und 1938, genau an dieser Stelle der Hauptstraße ein gemischtes, warenhaus-ähnliches Sortiment in wenigen, aber einheitlichen Preisstufen anbot. „De Lipsky kummt widder”, kommentiert der Vetter kurz die Nachricht, dass Woolworth in der Weinheim Galerie eine zweite Weinheimer Niederlassung eröffnen wird.

Lange Hausgeschichte

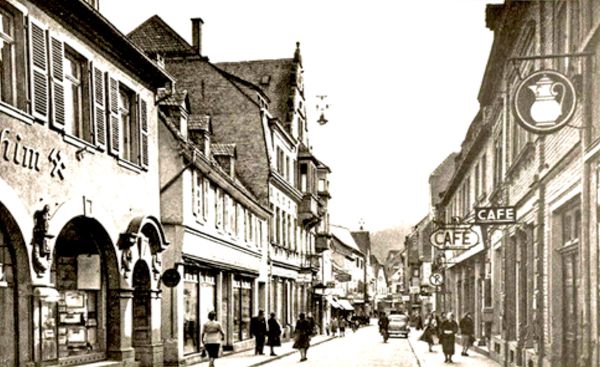

Die beiden Weinheimer Kunst- und Kultfiguren „Bas Greth vum Mill“ und „Vetter Philp vun de Hinnergass” stehen seit 2011, in Bronze gegossen, am oberen Ende des Windeckgässchens und damit just auf den Grundmauern eines Gebäudes mit einer langen, wechselvollen Geschichte. 1902 wurde das Alter des Hauses auf 112 Jahre geschätzt. Mit Baujahr 1790 wäre es eines der ältesten Gebäude am Steinweg, der heutigen Hauptstraße. 2006 musste das unscheinbare zweigeschossige Gebäude mit den Gauben auf dem Dach und dem Durchgang zur Rückfront für den Windeckplatz weichen und für einen freien Blick von der Fußgängerzone zur Schlossberg-Bebauung und auf die Burgen.

Ob das Haus einst für eine Metzgerei erbaut wurde, ist nicht bekannt, doch spätestens seit 1886 wurde hier nachweislich geschlachtet und Wurst gekocht. Im Güterverzeichnis für die Jahre 1886 bis 1890, das im Stadtarchiv verwahrt wird, ist Heinrich Pflästerer I. als Eigentümer eines zweigeschossigen Wohnhauses mit angefügtem Schlachthaus, Wurstküche und Waschküche verzeichnet. Der heutige Windeckplatz ist also auch Wiege der Metzger-Dynastie Pflästerer, die sich nach 1928 am Niedertor fortsetzte – zwischen Engel-Apotheke und „Stadtschenke”. Am Windeckplatz gab Karl Pflästerer die Metzgerei auf, das Haus wurde umgebaut und anstelle von Fleisch- und Wurstwaren wurden nun Artikel des täglichen Bedarfs angeboten. Am 28. September 1928 meldete der Baden-Badener Kaufhausbesitzer Robert Lipsky die Eröffnung einer Wohlwert-Verkaufsstelle an und gab damit dem Konzept des Einheitspreis-Geschäftes in Weinheim einen Platz.

„Wulle-Wulle” in Weinheim

Die in Amerika von Frank W. Woolworth mit dem Slogan „The Great Five Cent Stores” begründeten, in Deutschland vom Kaufhof unter dem Namen Ehape und von Karstadt unter Epa eröffneten Einheitspreis-Geschäfte boten ein gemischtes Sortiment in wenigen, aber einheitlichen Preisstufen (10, 25 und 50 Pfennige) und auf offenen Ladentischen an. Die kleineren Einheitspreis-Geschäfte in Deutschland gehörten zur Wohlwert-Handelsgesellschaft in Leipzig, einer Einkaufszentrale der deutschen Woolworth-Tochter für selbständige Einheitspreis-Geschäfte. In Deutschland wurde Woolworth auch unter dem amerikanischen Spitznamen „The Woole” bekannt und schnell nannten die Weinheimer das neue Geschäft „Die Wulle“ oder „Ehape“ oder einfach „de Fuffzich-Penning-Lade”. Das Weinheimer Wohlwert-Kaufhaus warb mit dem Angebot: „Tausende Artikel des täglichen Bedarfs”.

Jüdische Kaufleute

Robert Lipsky (1862-1930) und seine Frau Klara (1863-1941), die in Weinheim als Inhaberin der Wohlwert-Verkaufsstelle geführt wurde, waren angesehene jüdische Bürger Baden-Badens. Sie betrieben in der Langen Straße ein renommiertes Kaufhaus, das nach mehrfachem Besitzerwechsel bis heute als Mode Wagener weiterbesteht. Neben Weinheim hatten auch Kaiserslautern, Hanau, Singen und Konstanz Filialen von Lipsky. 1930 verstarb Lipsky, 1937/38 musste Klara Lipsky unter nationalsozialistischem Druck alle Geschäfte verkaufen.

Arisierung

Das „Neue Badener Tageblatt” meldete im Oktober 1938 den „Übergang” des Kaufhauses Lipsky in „arische Hände” und damit den Verlust seines jüdischen Charakters. Schon zuvor, am 31. Mai 1938, hatte die Mannheimer NS-Parteizeitung „Hakenkreuzbanner” unter dem Titel „Wir weinen ihnen nicht nach” aus Weinheim berichtet: „Das als Fililiale in Weinheim betriebene jüdische Geschäft R. Lipsky (Wohlwert) geht am 1. Juni 1938 in arische Hände über. Wir freuen uns, dass wieder ein jüdisches Geschäft verschwindet und glauben den Zeitpunkt absehen zu können, an dem unsere Hauptstraße gänzlich judenfrei ist”. Auch Robert Lipsky war ein Opfer der Zwangsarisierung jüdischer Geschäfte, von der an der Hauptstraße auch die Metzgerei Oppenheimer, die Lederhandlung Kessel & Marx, das Kaufhaus Geschwister Mayer, das Warenhaus Moritz Neu, die Textilwarengeschäfte Josef Wetterhan und Isaak Heil sowie das Sattler- und Tapezierergeschäft Siegmund Brückmann betroffen waren.

Barth & Beck, dann Capri

Am 14. Juni 1938 meldeten die Weinheimer Kaufleute Friedrich Barth und Erwin Beck die Übernahme der Wohlwert-Verkaufshalle an, die den Namen Barth & Beck erhielt. Ab 1943 wurde das Geschäft offiziell als Kaufhaus geführt. 1954 feierte „Das Haus für Alle” das 25-jährige Bestehen und bezog sich damit offensichtlich auf die (nicht erwähnte) Wohlwert-Eröffnung. Friedrich Barth schied 1956 aus, Erwin Barth führte das Geschäft als „Zentral-Kaufstätte” allein weiter.1958 wurde das Haus Hauptstraße 79 umgebaut und zu Jahresbeginn 1959 von den Brüdern Olinto und Giovanni Dall’Asta als „Eiscafé Capri” wiedereröffnet. Damit entstand nicht nur eine Weinheimer Repräsentanz der allgemeinen Italien-Begeisterung, sondern auch ein von der Weinheimer Jugend gern besuchter Tanzpalast auf unterschiedlichem Bodenniveau und mit Panorama-Blick auf Schlossberg und Burgen. Als die Zeit der jugendlichen Tanzmuffel einsetzte, wurden die Räume zunächst als Birkenmeier-Lager, dann von einem Verbrauchermarkt und schließlich von einem Geschenkehaus genutzt.

© www.wnoz.de, 2023