Kleine Straße und viele Geschichten: Badeniastraße

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

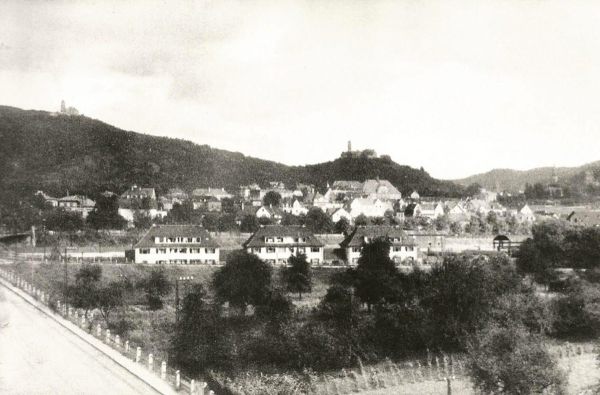

Seit 100 Jahren gibt es in Weinheim die Badeniastraße, doch die meisten heutigen Weinheimer werden wohl fragen, wo sie liegt und welchen Bezug sie zur Stadtgeschichte hat. Die Antwort dürfte irritieren, denn am 14. Juni 1922 beschloss der Gemeinderat: „Die von der Stahlbadstraße nach der Maschinenfabrik Badenia abzweigende Straße erhält die Bezeichnung Badeniastraße“.

Heute verläuft die Stahlbadstraße vom Händelknoten, den OEG-Schienen entlang, bis zur Haltestelle Stahlbad. Vor 100 Jahren aber und noch bis 1938 hieß die Verbindung zwischen der Bergstraße und dem Stahlbad tatsächlich Stahlbadstraße. Mit dem Bau der Reichsautobahn 34 Frankfurt-Viernheim-Mannheim-Heidelberg (heute A 67) und der Anbindung Weinheims an das Viernheimer Dreieck wurde der neue Autobahnzubringer zur Mannheimer Straße und das entsprach auch seiner Bedeutung als innerstädtische Achse im Ost-West-Verkehr zwischen Odenwald und Mannheim.

Badeniastraße 11

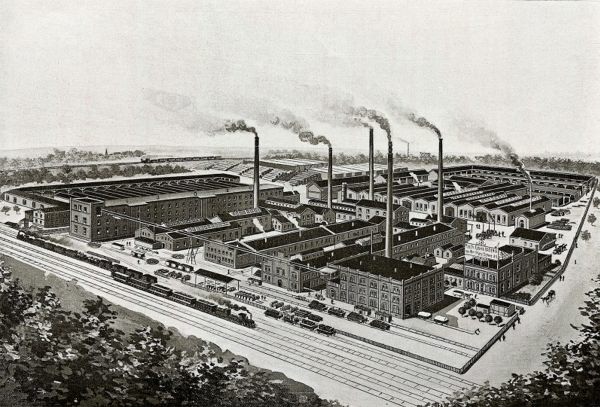

Auf der Westseite der 1912 als „Überführungsbrücke“ entstandenen heutigen OEG-Brücke zweigte 1922 von der Stahlbadstraße (heute Mannheimer Straße) eine Stichstraße nach Süden ab. Sie führte erst durch Gartengelände und begleitete dann mit der Postanschrift Badeniastraße 11 den Gebäude-Komplex der Maschinenfabrik Badenia, die damals zu den wichtigsten Produzenten land-wirtschaftlicher Maschinen in Deutschland zählte und in alle Teile der Welt exportierte. Auf einer Fläche von 70 Hektar, auf der 70 Fußballfelder Platz gehabt hätten, standen sechs Schornsteine und um sie herum die Werksgebäude aus rotbraunem Backstein, der sich bis heute am Suezkanalweg erhalten hat.

Kurze Badenia-Geschichte

Zwischen 1884 und 1887 war das von dem aus Fürth stammenden Gelbgießermeister Wilhelm Platz 1834 in der Oeligmühle im Müll (heute Arbeiterwohlfahrt) gegründete Unternehmen bahnnah ins Gewann Käsacker verlegt worden und erzielte kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieg einen Jahresausstoß von 30.000 Maschinen. Der Verlust fast aller internationalen Absatzgebiete und die Stärke des Mannheimer Konkurrenten Heinrich Lanz machten der Badenia nach Kriegsende mächtig zu schaffen, Entlassungen in großem Umfang wurden unvermeidlich und trotz städtischer Ausfallbürgschaft überlebte das Unternehmen, das 1926 nur noch 8.800 Mark Gewinn erzielen konnte, die Weltwirtschaftskrise nicht. Die Weinheimer Maschinenfabrik Keller & Co. (heute Prier) übernahm Teile der Hallen und Gebäude und setzte die Produktion land-wirtschaftlicher Maschinen unter dem weltbekannten Namen Badenia fort – bis zum Jahreswechsel 1953/54, denn das Nachfolgeunternehmen litt nun unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs. 1955 wurde der traditionsreiche Name „Maschinenfabrik Badenia vormals Wm. Platz Söhne“ im Handelsregister gelöscht.

Straßenname erinnert

Die Badenia ist heute nur noch im Straßennamen Badeniastraße erhalten, denn auch den Badenia-Singchor und das Gasthaus „Zur Badenia“ gibt es nicht mehr. Die Badeniastraße führt heute direkt auf das Hauptportal des Naturinwerks zu, das 1932 einen Teil der leer stehenden Badenia-Hallen kaufte und die in Hamburg-Altona erfolgreich gestartete Produktion von Kunstdärmen für Wurstwaren nach Weinheim verlegte. Die Rohstoffbereitung übernahm die Firma Carl Freudenberg im neuen Massebau. Heute ist die Naturin Teil des spanischen Viscofan-Konzerns, des weltweit größten Herstellers von Kunsthüllen für die Lebensmittelindustrie.

Neue Nutzer

Weder die Maschinenfabrik Keller & Co., noch das Naturinwerk Becker & Co. konnten alle ehemaligen Produktionsstätten der Badenia nutzen. Sie standen bereit für einen neuen Nutzen. In eine der Hallen zog 1 die Sportabteilung der NSDAP-Ortsgruppe ein, für die keine Schulturnhalle zur Verfügung stand. Im Zweiten Weltkrieg waren die leeren Badenia-Hallen vor allem für die von alliierten Luftangriffen bedrohte Mannheimer Industrie eine Ausweichchance. Im Februar 1944 verlegte Daimler Benz die Fertigung des Opel Blitz, der bei Benz in Lizenz als vereinfachter Wehrmachts-LKW L 70 gebaut wurde, nach Weinheim. Auch die in Mannheim ausgebombte Blechemballagen-Fabrik Stephan & Hoffmann kam bei der Badenia unter wie die Firma Georg von Büren, die am Suezkanalweg Landesprodukte anbot, oder die Metall-verwertung Alois Zorell, die nach dem Krieg alte Maschinen aus Weinheimer Betrieben verschrottete. Auch die Besatzungsmacht interessierte sich für die Badenia-Hallen. Die US-Streitkräfte betrieben bis 1950 einen Reparaturbetrieb für die Fahrzeuge der in Weinheim stationierten „Railsplitter“. 1949 wollten sie ihn um die Halle 41 der Badenia erweitern, in der Dreschmaschinen hergestellt wurden. Die Beschlagnahme konnte durch Vermittlung von Oberbürgermeister Engelbrecht und den DGB-Vorsitzenden Seib verhindert, die Arbeitsplätze konnten gerettet werden.