Notgeld aus Geldnot: Geschichte der Inflation.

Die Kriegsfolgen waren in jeder Familie spürbar

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Das Jahresgeschehen 1922 wurde auch in Weinheim geprägt von den Folgen des verlorenen Krieges. Die Deutschland aufer-legten Reparationsleistungen, aber auch die Umstellung von Kriegs- auf Friedensproduktion lähmten die Wirtschaft. Selbst Weinheims größtem Arbeitgeber Carl Freudenberg fehlten Devisen, um im Ausland dringend benötigte Rohware einzukaufen. Deshalb wurde, so kann man im Festbuch zum 150-jährigen Bestehen des Unternehmens nachlesen, „für den Rohwaren-einkauf mit Hilfe der im Besitz des befreundeten Jacques Keller stehenden Genfer Bank Comptoir d’Escomptes 1921 als erste Auslands-tochter eine Finanzierungsgesellschaft in der Schweiz gegründet, die Externa S.A. Lausanne. 1923 erwarb sie, um auch ein rechtlich notwendiges operatives Geschäft zu betreiben, die Gerberei Tannerie de Lausanne S.A., die bis 1953 Bestand hatte“. Kleinere Weinheimer Unternehmen hatten diese Möglichkeit nicht.

Hohe Arbeitslosigkeit

Jeder kennt die Bilder mit bettelnden Kriegsversehrten und unterernährten Kindern als Folgen des Krieges. Sie waren auch im Weinheimer Alltag nicht zu übersehen. Nur allmählich war die Lebensmittelrationierung nach Kriegsende abgebaut worden, doch gleichzeitig verteuerten sich die Grund-nahrungsmittel stetig und mit der zur Jahres-mitte 1922 spürbar einsetzenden Geldentwertung wuchs die Not in vielen Familien, auch weil zahlreiche Frauen, die während des Krieges die Arbeit der zum Kriegsdienst eingezogenen Männer übernommen hatten, nun Platz machen mussten für die heimkehrenden Soldaten. Nicht alle Heimkehrer fanden freilich eine Erwerbsmöglichkeit, mit der sie ihre Familien ernähren konnten. Denn auch die aus dem Odenwald abwandernden Arbeit-suchenden drängten in die Weinheimer Betriebe. Die Arbeitslosenzahl war in Weinheim nach dem Ersten Weltkrieg deshalb beständig hoch, mehrere hundert Familienväter waren in Weinheim dauerhaft arbeitslos und konnten ihre Lage auch nicht mit dem bescheidenen Entgelt aus der Teilnahme an den Notstandsarbeiten verbessern, die die Stadt vergab.

Die Quäkerspeisung

Die Möglichkeiten der Stadt, die Not in diesen Familien wenigstens etwas zu lindern, waren bei der klammen Stadtkasse gering. Hilfe musste von außen kommen - wie die Kinderspeisung, die weltweit bekannt und dankbar angenommen wurde als „Quäker-speisung“. Sie wurde getragen von der „Kinderhilfsmission der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) von Amerika“, die sich auf die Speisung unterernährter Kinder spezialisiert hatte, dies dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg tat und 1947 dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Zahl der Kinder, die in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg täglich eine kostenlose Zusatznahrung erhielten, wird auf fünf Millionen geschätzt. In Weinheim nahmen 340 vom Schularzt ausgewählte Kinder an der Speisung teil. Sie wurde von einem Orts-ausschuss unter Vorsitz von Stadtrat Franz Bleienstein organisiert und startete am 6. Februar. Das Essen wurde in der Freudenberg-Fabrikküche im Lackierbau gekocht und im Speisesaal eingenommen. Für die Speisung der Nordstadt-Kinder wurde das Essen in die Friedrichschule gebracht.

Weinheimer Notgemeinschaft

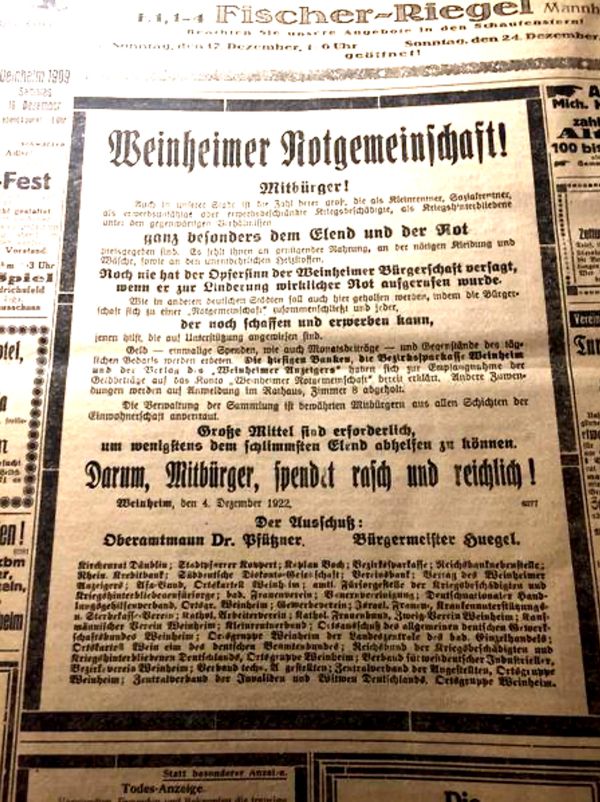

Unterstützung erfuhren die Fürsorgeempfänger aber auch von ihren Mitbürgern. Im Dezember 1922 wurde die „Weinheimer Notgemeinschaft“ gegründet, um die bescheidene städtische Unterstützung aufzubessern. Bürgermeister Huegel und Oberamtmann Dr. Pfützner, der Leiter des Bezirksamts Weinheim, riefen die Weinheimer dazu auf, ihre notleidenden Mitbürger zu unterstützen. „Auch in unserer Stadt ist die Zahl derer groß, die als Kleinrentner, Sozialrentner, als erwerbs-unfähige und erwerbsbeschränkte Kriegsbeschädigte und als Kriegshinterbliebene unter den gegenwärtigen Verhältnissen ganz besonders dem Elend und der Not preisgegeben sind. Es fehlt ihnen an ausreichender Nahrung, an der nötigen Kleidung und Wäsche sowie an den unentbehrlichen Heizstoffen“, beschrieben die Verwaltungschefs von Stadt und Amtsbezirk die aktuelle Lage und zeigten sich zuversichtlich, dass ihr Aufruf Widerhall finden würde, denn: „Noch nie hat der Opfersinn der Weinheimer Bürgerschaft versagt, wenn zur Linderung wirklicher Not aufgerufen wurde“.

Die Pfarrer der beiden christlichen Kirchen-gemeinden, die israelischen Wohltätigsvereine, die Weinheimer Banken, Gewerkschaften, religiösen Arbeiter- und Frauenvereine, Einzelhandelsverband, Beamtenbund, Industriellenverband, Bauernverband und natürlich die Sozialverbände unterstützten diese Nothilfe für die Ärmsten und den Aufruf: „Große Mittel sind erforderlich, um wenigstens dem schlimmsten Elend abhelfen zu können. Darum Mitbürger: spendet rasch und reichlich!“>

Starkes Echo

Schon am nächsten Tag gingen die Textil-Einzelhändler mit gutem Beispiel voran: sie spendeten Warengutscheine in Höhe von 134.000 Mark und die Mitgliederversammlung des TV 1862 Weinheim beschloss einstimmig, das Programm des Winterfestes zu wiederholen und den Erlös der Notgemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Andere Vereine folgten und es wurde fortan gespielt, gesungen und musiziert für die notleidenden Mitbürger.

Auch im Wohnen spiegelte sich die Not. Zwar entstand die Stahlbadsiedlung mit Klein-wohnungen aus umgestalteten Baracken eines Gefangenenlagers und die Bemühungen der Baugenossenschaft wurden von Wohnungsbau-Programmen der Unternehmen Freudenberg und Hirsch unterstützt, die Wohnungsnot aber blieb. Die Stadt hatte wenig Möglichkeit, daran etwas zu ändern: fast zehn Prozent der Weinheimer lebten in überfüllten Wohnungen. Die Einführung von Prämien für das Freimachen von Wohnungen – 1.000 Mark für Zimmer und Küche, 2.000 Mark für zwei Zimmer/Küche, 3.000 Mark für eine Dreizimmerwohnung – hatte nur einen mäßigen Erfolg.