Notgeld aus Geldnot: Geschichte der Inflation.

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

„Notgeld ist ein aus einer Mangelsituation entstandener Geldersatz, der fehlende gesetzliche Zahlungsmittel ersetzt und von Staaten, Gemeinden und privaten Unternehmen herausgegeben wird”, so erklären Helmut Kahnt und Bernd Knorr in ihrem Buch „Alte Maße, Münzen und Gewichte” die bunten Ersatzgeldscheine, die zwischen 1920 und 1922 in rund 1.400 Städten und Gemeinden des deutschen Reichs – auch in Weinheim – gestaltet, gedruckt – und vor allem gesammelt wurden, denn sie waren nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Werbeträger für die Städte und Gemeinden.

Eisen statt Gold und Silber

„Gold gab ich für Eisen” ist der Spruch, der bis heute die Zeit vor und zu Beginn des Ersten Weltkriegs symbolisiert, als im Kaiserreich enorme Rüstungs- und Kriegskosten anfielen, die längst nicht mehr allein mit Kriegsanleihen der Bürger finanziert werden konnten. Mit dem Aufruf „Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr” wurde die Bevölkerung aufgefordert, Schmuck und Münzen in Gold und Silber zur Kriegsfinanzierung zu spenden und sich damit als Patriot zu beweisen. Patriotische Damen trugen fortan Eisenschmuck, Goldgeschmückte mussten stra-fende Patrioten-Blicke hinnehmen.

Aber auch zu Materialspenden aus dem Haushalt, dem Alltag und vom Glockenstuhl wurde aufgerufen. Aus Weinheim verschwanden damals auf staatliche Anordnung die beiden großen Glocken der Peterskirche, aber auch die kleineren städtischen Glocken vom (Alten) Rathaus, von Dürreschule, Gewerbeschule (heute Uhlandschule) und der gerade eingeweihten Friedrichschule.

Badenia-Notmünzen

Weil die Kommunen und Banken an ihren letzten Münzbeständen festhielten, um ihren Verpflichtungen nachkommen zu können, gab es bald kein Hartgeld mehr. Eine Folge in Weinheim: die Maschinenfabrik Badenia ließ Notmünzen im Wert von einem, von fünf und zehn Pfennigen in Zink und von einem Pfennig auch in Eisen herstellen. Das war im Mai 1917 die erste Notgeldausgabe in Weinheim.

Premiere mit 81.000 Scheinen

Auch im Rathaus beschäftigte man sich mit der Ausgabe von Kriegsnotgeld. Auf das Prägen städtischer Notmünzen verzichtete man aller-drings: zu teuer die Materialkosten. Doch die kleinen bunten Scheine, die allerorten als Kleingeld-Ersatz auftauchten, von den Gemeinden selbst gestaltet und für eine bestimmte Zeit in Ort und Umland gültig, die konnte man sich auch in Weinheim vorstellen. Und so beschloss der Gemeinderat im September 1917, 20.000 Scheine im Wert von 25 Pfennigen und 40.000 Scheine im Wert von 50 Pfennigen drucken zu lassen. Die Auflage der 25-Pfennig-Scheine war der Druckerei in Düren offenbar zu niedrig. Deshalb wurden auch davon 40.000 Scheine für Weinheim gedruckt: mit der Weinleiter und der Unterschrift von Bürgermeister Dr. Wettstein auf der Vorderseite und den beiden Burgen auf der Rückseite, zwischen denen ein Treppenweg zu der philosophischen Überzeugung des „Bock”-Wirts August Schneider führte: „Deham is deham“, die bis heute die meisten Weinheimer teilen.

„Visitenkarte”

Das erste Weinheimer Kriegsnotgeld in Papierform, der Gestaltung und vor allem seiner Maße von 8,5 x 6 cm wegen vom Volksmund „Visitenkarte“ getauft, trägt das Datum 27. März 1918, der Druckauftrag des Gemeinderats erfolgte am 17. April und am 22. Juli 1918 kamen 81.000 Geldscheine in Weinheim an. Kosten der Aktion für die Stadtkasse: 2.153,60 Mark. Davon übernahm die Reichsbank die Hälfte. Schnell tauchten allerdings Gerüchte auf, mit den Scheinen sei Falschgeld im Umlauf. Das Gerücht wurde untersucht, es bestätigte sich nicht und die kleinen Scheine waren schon im August 1918 ein Sammlerobjekt: die Stadtverwaltung bekam Anfragen und sogar größere Bestellungen von Händlern und Sammlern. Wer es sich leisten konnte, behielt die Scheine als Andenken. Es war „viel zu schade, sie auszugeben“.

Goethe sprach

In stattlicher Zahl halten Aktenordner im Stadtarchiv die Notgeldzeit mit 14 Weinheimer Notgeld-Varianten fest und bieten historisch interessierten Besuchern eine Fülle von Antworten. Aus diesen Unterlagen ist der Unmut der Reichsbank über das Horten und Einschmelzen von Kleingeld zu lesen, doch die Reichsbank brauchte die „Druckhilfe“ der Städte und Gemeinden. Im Oktober 1918 bat sie die Kommunen, „schleunigst“ Notgeld im Wert von 5, 10 und 20 Mark herauszubringen, ihr eigener Bestand an Noten und Scheinen sei weitgehend erschöpft und die Reichsdruckerei könne neue Scheine nur in beschränktem Umfang zur Verfügung stellen. Der Gemeinderast beschloss am 19. Oktober 1918 die Ausgabe von 40.000 Fünf-Mark- und 20.000 Zwanzig-Mark-Scheinen. Sie enthielten wieder lokale Ansichten und Sprüche, die man freilich mit der Lupe suchen muss. Auf dem 20-M-Schein stehen das Goethe-Wort: „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei“ und die Mahnung: „Nicht nach oben bücken und nach unten drücken“.

Lokale Notenpresse

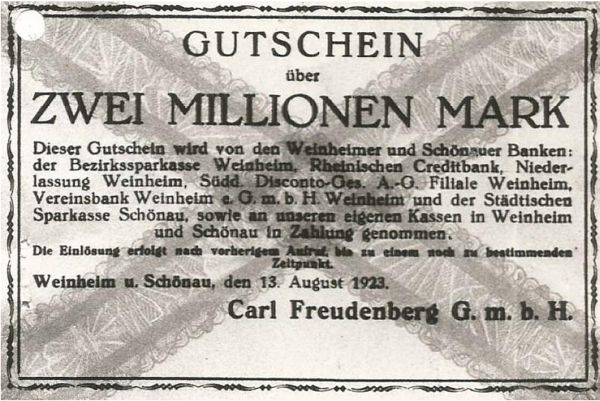

Aber auch Goethes hehre Worte konnten nicht verhindern, dass die Inflation immer mehr Fahrt aufnahm und die staatliche Notenpresse die rasant steigenden Erwartungen an neues Geld nicht mehr erfüllen konnte. Jetzt mussten auch private lokale Druckereien wie Eicheldruck in Weinheim dabei helfen, Ersatzgeld herzustellen. Die Akten des Stadtarchivs berichten aus jenen Tagen auch, dass die Schaffner der OEG sich weigerten, Notgeld als Zahlungsmittel anzunehmen, dass die Reichsbank-Nebenstelle Weinheim der Industrie zum Zahltag kein neues Geld beschaffen konnte und die Mitarbeiter von Freudenberg und Hirsch mit Gutscheinen entlohnt wurden, dass neue Geldscheine nicht einmal mehr ein halbes Jahr gültig blieben und außer Kraft gesetztes Notgeld unter Bürgermeister-Aufsicht im Kesselhaus der Stuhlfabrik Leinenkugel verbrannt wurde: Geld, das buchstäblich in Rauch aufging.

Zu einem besonderen Sammelobjekt wurde ein Weinheimer Notgeldschein, der zweimal bedruckt wurde. Dazu die Geschichte: Im Herbst 1922 wies der Ortsausschuss Weinheim des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) den Gemeinderat auf den Mangel an 50- und 250-Mark-Scheinen hin. Über das badische Innenministerium wurde mit Hinweis auf „eine bedeutende Leder- und Maschinenindustrie mit über 9.000 Arbeitsplätzen“ für Weinheim die Genehmigung des Reichsfinanzministeriums erreicht, Notgeld im Gesamtbetrag von 22 Millionen Mark in 50- und 250-Mark-Scheinen auszugeben. Dazu sollten die 1921 von der Stadt zusätzlich bestellten und gedruckten, vor der Ausgabe aber gesperrten Scheine im Wert von 25 und 50 Pfennigen verwendet werden und durch Überdruck einen neuen Wert erhalten. Die Scheine waren mit dem Merian-Stich von 1643 geschmückt und verkündeten als Meinung der Weinheimer: „Unser Geld wird nimmer schimmlich, denn mir brauche immer ziemlich“. Den Überdruck besorgte die Weinheimer Buchdruckerei Max Eichel, der Volksmund taufte die Scheine „Notzettel“.

Im Strudel der dramatischsten Geldentwertung, die Deutschland je gesehen hat, wurde 1923 das Geld immer weniger wert, die Preise explodierten und Ersatzgeld wurde nur noch mit Werten von 10 bis 50 Milliarden Mark bedruckt. Die Stadtverwaltung empfahl den Bürgern, ihre Geldbeutel durch Geldtaschen zu ersetzen, denn man rechnete inzwischen mehr in Geldbündeln als in Geldscheinen. Dazu einige Zahlen: Im Juni 1923 kostete in Berlin ein Ei 800 Mark, im Dezember 320 Milliarden Mark, der Preis für einen Liter Milch stieg im gleichen Zeitraum von 1.440 auf 360 Milliarden Mark, für ein Kilo Kartoffeln von 5.000 auf 90 Milliarden Mark. Im Juni entsprach ein Dollar 100.000 Mark, im Dezember 4,21 Billionen Mark.

Kleingeld in Milliardenhöhe

Im August 1923 beschloss der Gemeinderat die Ausgabe von Zwei-Millionen-Scheinen, im Oktober teilte er dem Bezirksamt mit, in der Stadt bestehe ein empfindlicher Mangel an Kleingeld, also an Scheinen unter einem Wert von 50 Milliarden Mark. Im Karlsruher Innenministerium hatte man nichts dagegen, dass Weinheim „Kleingeld“ im Wert von 100 Billionen Mark drucken ließ. Bei Max Eichel wurde auch sonntags gedruckt, um je 30.000 Stadtgeldscheine zu 10 und 20 Milliarden Mark „schnellstmöglich“ zur Verfügung zu stellen.

Ende November 1923 wurden im „Weinheimer Anzeiger“ die von der Stadt ausgegebenen Notgeldscheine zu 500.000 Mark, über eine und zwei Millionen Mark, 10 und 20 Milliarden Mark zur Einlösung bei der Stadtkasse aufgerufen. 85,2 Billionen Mark, in Zahlen: 85.230.411.000.000, wurden eingewechselt.

Ein Ende in Schrecken

Auf dem Höhepunkt der traumatischen Inflation, die auch vielen Weinheimern alles nahm, wurde im November 1923 eine neue Währung geschaffen: die Rentenmark, im Oktober 1924 folgte die Reichsmark. Die deutsche Währung stabilisierte sich, die Wirtschaft erholte sich in der zweiten Hälfte der 1920-er Jahre. Notgeld existiert seitdem nur noch in privaten und öffentlichen Sammlungen – auch beim Museum und beim Stadtarchiv.

Der „Goldene Bock“ auf der Ecke Bahnhof-straße/Bergstraße war eines der führenden gastronomischen Häuser Weinheims. Auf der Schmalseite des Hauses las jeder, der von Westen oder Süden kam, die Worte: „Deham is deham“. „Bock“-Wirt August Schneider hat sie geprägt: Zusammen mit anderen Weinheimern hatte er am Bundesschießen in Frankfurt teilgenommen, war aber wohl nicht ganz zufrieden mit seinem Quartier gewesen. Darüber berichtete er am Stammtisch des „Bock“ im Eckzimmer auf der Schmalseite des Hauses und fasste seine Frankfurter Erlebnisse in dem Wort zusammen: „Deham is deham“.

Der „Goldene Bock”