Tollkühne Burschen in rasenden „Zigarren”: Seifenkistenrennen

von Heinz Keller

Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.

Vor 75 Jahren war die „Weinheimer Woche“ vom 12. bis 21. August 1949 das Ereignis des vierten Nachkriegsjahres. 43 Jahre nach der Premiere der regionalen Leistungsschau 1926 und 13 Jahre nach der letzten von insgesamt drei „Braunen Messen“ während der NS-Zeit machten 35.000 Besucher diese erste „Weinheimer Woche“ nach dem zerstörerischen Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer „Dokumentation des Lebenswillens und der Leistungskraft“, wie die Ziele der Ausstellung im Untertitel formuliert worden waren. 150 Aussteller aus dem Wirtschaftsraum Weinheim lockten die Menschen zu den traditionellen Ausstellungsstätten in den Gebäuden und im Schulhof des Realgymnasiums (heute Werner-Heisenberg-Gymnasium), dazu in den Bürgerpark, wo auf dem zugeschütteten Löschwasserteich aus Luftschutzzeiten neue Begegnungsstätten entstanden waren.

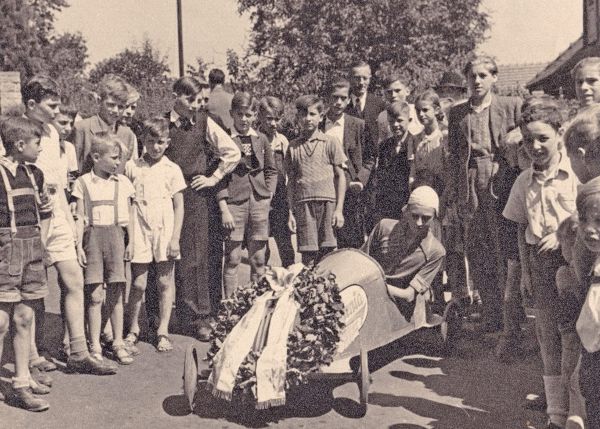

Für den letzten Ausstellungstag hielt die „Weinheimer Woche“ noch einen Höhepunkt bereit. Zum Abschluss eines großen Sportprogramms, das Weinheims Sportvereine ihr schenkten, organisierte der Weinheimer Automobilclub (WAC) um seine beiden Vorsitzenden Lothar Braun und Dr. Georg Haelsen ein spektakuläres Seifenkistenrennen für die Weinheimer Buben zwischen 9 und 15 Jahren. Tausende begeisterter Zuschauer erlebten die in drei Altersklassen ausgetragenen Rennläufe auf der 600 Meter langen Rennstrecke zwischen der so genannten Friedhofskurve der Wachenbergstraße am oberen Ausgang des Alten Friedhofs und der Grundelbachbrücke am Fuß des Schlossbergs bei der heutigen Verkehrsinsel. Die kurvenreiche Rennstrecke stellte an die73 Starter hohe Anforderungen und verlangte ihnen alles ab an Mut, Geschicklichkeit und Fahrkunst. In verwegener Fahrt rasten jeweils zwei Fahrer die Wachenbergstraße und die Straße Am Schlossberg hinab und ließen ihre selbstgebauten „Rennwagen“ in der ansteigenden Dürrestraße unter dem anerkennenden Beifall der Zuschauer auslaufen.

Tagessieg mit „Badenia”

Tagessieger wurde der 15-jährige Weinheimer Hans Engemann in einem spannenden Wettbewerb der Ältesten vor den beiden Sulzbachern Heinz Franke und Fritz Bauer. Engemann Siegerpreis: neben dem obligatorischen Lorbeerkranz ein Fahrrad, 50 DM und die Einladung zu einer Bodensee-Fahrt in einem Weinheimer Sportwagen. Seinen „Rennwagen“ hatte Engemann „Badenia“ getauft, dabei aber nicht an die einstige Maschinenfabrik Badenia gedacht, sondern an die Seifenfabrik Bechtold & Förster, die „Badenia“-Seife in ihrem Programm hatte. Sieger in der Klasse der Neu- bis Elfjährigen wurde Karlheinz Kling vor Willi Neff und Robert König (alle Weinheim), bei den Elf- bis Dreizehnjährigen waren ebenfalls drei Weinheimer die Schnellsten: Josef Hodalski vor Erwin Matern und Fritz Lippert. Jüngster Fahrer war der neunjährige Dieter Braun. Oberbürgermeister Rolf Engelbrecht zeichnete die Sieger und auch die Gestalter der schönsten Seifenkisten aus: Theo Andes (Unterflockenbach), Josef Hodalski (Weinheim) und Horst Ringhof (Viernheim).

Ein Hauch einstiger Wachenbeerg-Rennen lag über der Rennstrecke, aber zu einer realistischen Erinnerung an die vier Bergrennen der Vorkriegszeit fehlten die dröhnenden Motoren und die quietschenden Reifen der Solo- und Beiwagen-Maschinen und der Rennwagen, die in den Jahren 1934 bis1938 den Wachenberg in den Kalender der deutschen Bergprüfungen gebracht hatten. Zumindest organisatorisch aber ähnelte die Veranstaltung mit einem Pflichttraining am Vortag den Vorbereitungen auf einen großen sportlichen Wettbewerb. Kontrolleure prüften schon früh am Sonntag die einer Zigarre ähnlichen Fahrzeuge auf zuverlässige Lenkung und Bremse, auf die vorgeschriebenen Maße und die Einhaltung der Bauvorschriften für die antriebslosen vierrädrigen Kleinfahrzeuge, denn wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme an einem Seifenkistenrennen war, dass der Pilot das Fahrzeug selbst konstruiert oder aus einem vorgefertigten Bausatz montiert hatte. Wenn der Verdacht bestand, dass das „Kistl“ in einer Werkstatt entstanden war, reagierten die Kontrolleure schnell und schlossen den Piloten aus dem Wettbewerb aus.

Amerikanisches Mitbringsel

Seifenkisten-Rennen waren für die Weinheimer Buben keine absolute Neuheit. Die Amerikaner hatten den Seifenkisten-Sport aus ihrer Heimat mit nach Deutschland gebracht und über ihr Programm „German Youth Activities“ (GYA) auch in Weinheim populär gemacht. Im November 1946 hatte der amerikanische Oberleutnant King für die Kinder der deutschen Zivilangestellten im „Weinheim Medical Depot“ auf dem Areal des von der Militärregierung beschlagnahmten Obstgroßmarktes ein Betreuungsprogramm gestartet, das 1947 auf alle Kinder und Jugendlichen Weinheims im Alter zwischen fünf und 25 Jahren ausgeweitet wurde. Vom Medical Deport aus, das alle amerikanischen Krankenhäuser und Militärärzte in der US-Zone mit Medikamenten und medizinischem Gerät versorgte, wurden auch alle GYA-Aktivitäten gesteuert, auch die Beschäftigung mit den „soap boxes“, die in den USA schon seit den 1930-er Jahren Hochkonjunktur hatten. Die populären Soap Box Derbys wurden zum Vorbild für die deutschen Seifenkistenrennen – auch in Weinheim, wo am 10. Juli 1949 ein GYA-Rennen stattfand.

Nur kurze Geschichte der GYA

Dem Jugendprogramm, mit dem die Amerikaner zwölf Jahre Hitlerjugend vergessen machen wollten, blieb in Weinheim wenig Zeit für „Reeducation“. Im Mai 1947 hatte die Militärregierung in dem von ihr beschlagnahmten Stadthaus an der Jahnstraße (heute Brückstraße) ein „Haus der Jugend“ eröffnet, das sich „German Youth Center“ nannte. In den zu Diskussions-, Lese- und Spielzimmern umgebauten ehemaligen Wohnungen leitender Verwaltungsbeamter und auf dem unterhalb der Jahnstraße liegenden, ebenfalls beschlagnahmten Jahnplatz (heute Wohnanlage Carl-Diem-Straße) bot GYA Begegnungsmöglichkeiten an. „Die GYA arbeitet in Weinheim einzig unter dem Gesichtspunkt, der Jugend zu helfen, ohne die Interessen der einzelnen Gruppen in irgendeiner Weise zu beeinflussen“, stellten Oberleutnant Kling und GYA-Officer Bell im Mai 1947 bei einem Zusammentreffen mit Vertretern der inzwischen wiedergegründeten kirchlichen und politischen Jugendverbände klar.

Ende 1949 beendete die GYA Weinheim ihre Tätigkeit, als sich der Stadtjugendring unter dem Protektorat von Oberbürgermeister Engelbrecht und mit Dr. Karl Bär als 1. Vorsitzenden als Dachorganisation der Weinheimer Jugendgruppen gebildet hatte. Das „Haus der Jugend“ an der Jahnstraße wurde wieder Wohngebäude, allerdings nur für amerikanische Familien, die Obstgroßmarkthalle und der Jahnplatz wurde von den Amerikanern freigegeben.

© www.wnoz.de, 2024